ランキング結果をSNSでシェアしよう

Twitterでシェアランキング結果

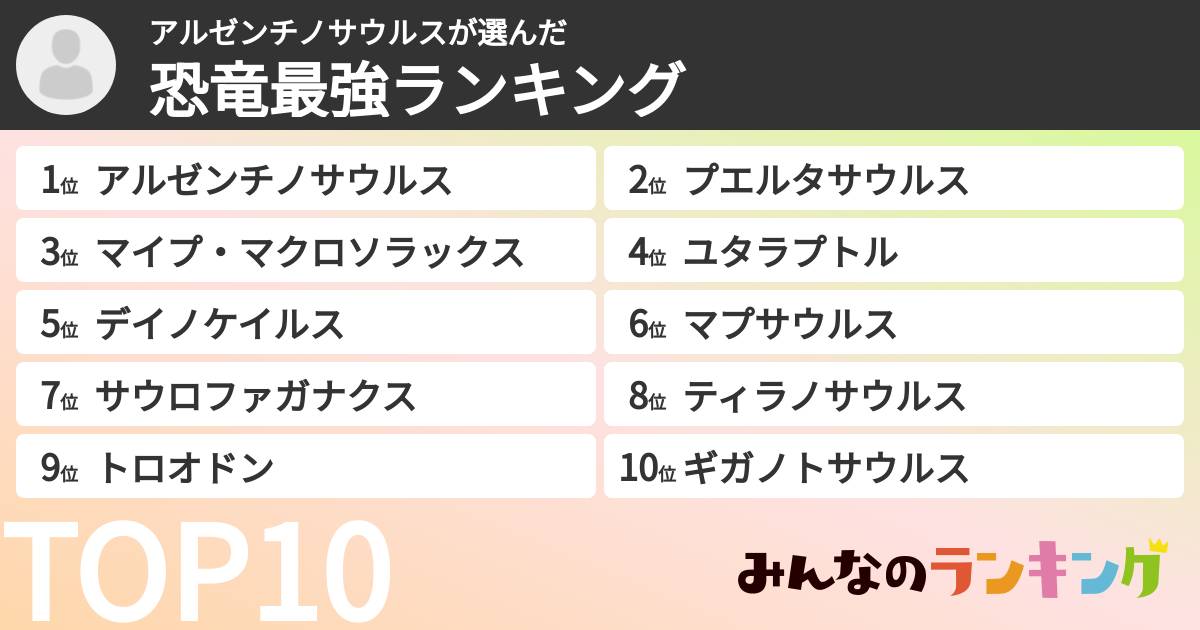

2位プエルタサウルス

恐竜の中で2番めに大きい巨体

プルエタサウルスは、アルゼンチノサウルスに匹敵する巨大な体を持ち、両者とも同地域にいて、両者の武器も大差変わらないので、アルゼンチノサウルスに匹敵することは間違いないと思います。

4位ユタラプトル

素早さも高いゆえに5メートルの体

ユタラプトルはドロマエオサウルス類の中で一番体が大きいのに、他のドロマエオサウルス類におとらないすばやさをもっているほか、鉤爪や、髪付きは、他のドロマエオサウルス類強いといいても過言ではないでしょう。

5位デイノケイルス

6位マプサウルス

大型で単体でも強いのに群れで暮らしている。

マプサウルスは、群れで暮らしており、単体でも強いのに、群れとなると、ティラノサウルスを倒すこともありえましょう。更に、スピード早く、俊敏なのでかなり強かったのではないでしょうか。

8位ティラノサウルス

噛みつきは恐竜界最強だけど・・・けど、群れで狩りをしていた

ティラノサウルスは、まえあしが大人の腕くらいしかないから、前足に体重がかかるとすぐ骨折したり脱臼したりする。ですが、ティラノサウルスは最近の研究で群れで生活していたということがわかり、群れで狩りをしていたそうです。

10位ギガノトサウルス

11位スピノサウルス

11位アクロカントサウルス

上位の大型肉食恐竜レベル

アクロカントサウルスは、大型肉食恐竜であり、カルカロドントサウルスやスピノサウルスなどの上位の大型肉食恐竜に劣らないたいかくや戦闘力を持っており、せんとう力はTOP10くらいには入ると思います。

12位タルボサウルス

ティラノより小型

アジアの生態系の頂点に君臨しているようなたるぼさうるすですが、ティラノサウルスより小型かおなじくらいです。しかも、噛みつきはティラノサウルスより下回っているので、ティラノサウルスよりはよわいとみていいいでしょう。

12位トリケラトプス

ティラノサウルスと互角レベルの強さ

トリケラトプスは、約2メートルにもなる角を2本、中央の角の合わせて3本の角を持っており、ティラノサウルスを始め、北アメリカの肉食恐竜にとって、この角は脅威であったと思います。

また、フリルがあるので、防御力も高いと思います。

12位アンキロサウルス

古代から現代までクロカタゾウムシと同じく最強の防御力を持つ恐竜

アンキロサウルスは恐竜会最強の防御能力を持っている上に尻尾のハンマーがあるので、ティラノサウルスをも追い払うこともあったでしょうし、

場合によっては倒してしまうこともあったでしょう。

13位バリオニクス

魚以外も捕食していたスピノサウルス科

バリオニクスは魚を主食としているスピノサウルス科の仲間ですが、お腹の中に子供のイグアノドンの化石が見つかったことから、恐竜も捕食していたことがわかっており、しかも、胃袋に魚の化石があった勇いつの恐竜なので、魚や草食恐竜にとって脅威だったと思います。

13位ユウティラヌス

大型のティラノサウルス科

とうたわれるティラノサウルス科の恐竜です。恐竜最強王図鑑によると、アンキロサウルスを押さえつけ首に噛みつこうとしたのですが、体重が足りず、振り払われて、ハンマーで右足をやられて敗退しましたが、もうちょっと体重が重ければかてていたのでアンキロサウルス並と思います

14位カルカロドントサウルス

16位ディプロドクス

17位アロサウルス

アロサウルス(Allosaurus、“異なるトカゲ”の意、かつての和名は異竜)とは、中生代ジュラ紀後期(約1億5,500万 - 1億5,000万年前)の北アメリカに生息していた大型肉食獣脚類に属する恐竜である。1877年にアメリカ合衆国の古生物学者オスニエル・チャールズ・マーシュがこの種を定義づける化石を初めて報告した。肉食恐竜としてはティラノサウルスと共に恐竜研究の興隆期からよく知られたものの1つであり、古生物学を専業とする人々以外にも映画やドキュメンタリーを通して有名な存在である。また日本では、国内で最初の恐竜の骨格標本展示として1964年に国立科学博物館で標本が公開された。のち、2015年7月の地球館展示リニューアルに伴って1階に常設展示が始まった。

ジュラ紀の王者

アロサウルスはジュラ紀の王者で、体格や噛みつきは他の大が肉食恐竜よりは劣るんですが、鉤爪や、他の大型肉食恐竜に比べて走る速度がはやい

ので、他の大型肉食恐竜と互角と言っていいでしょう。

17位ケラトサウルス

ケラトサウルス(Ceratosaurus)は、中生代ジュラ紀中期から後期 (約1億5,300万~約1億4,800万年前) にかけての現在の北アメリカ大陸とアフリカ大陸に生息していた獣脚類の恐竜の一種。竜盤目 - 獣脚亜目 - ケラトサウルス科に属する。属名は「角をもつトカゲ」を意味する。nasicornis種は北米で保存状態のよい化石が見つかっている模試種である。 ingns種は東アフリカ産で、dentisulcatus種及びmagnicornis種は共に北米産であり、いずれもnasicornis種よりも大型である。特にingns種は非常に大型だったことが推定されるも、化石が断片的であるため、ケラトサウルス属に含むことを疑問視する学説もある。

19位ステゴサウルス

20位カルノタウルス

機動力も小型恐竜並!大型肉食恐竜と小型肉食恐竜を組み合わせたような恐竜

カルノタウルスは大型肉食恐竜に負けないくらいの噛みつきと、小型肉食恐竜レベルの素早さを持った大型肉食恐竜の特徴と小型肉食恐竜の特徴を持ち合わせた恐竜なので、強いと思います。

20位ブラキオサウルス

ネッキングが強い

ブラキオサウルスは、26メートルと竜脚類では普通ですが、背が高いので、迫力はあるでしょう。更に、大きいので、同時代、同時期に生きたジュラ紀の王者アロサウルスも簡単には手出しはできなかったでしょう。

21位スティラコサウルス

大量の角が威圧感抜群

スティラコサウルスは顔の上についている角は1本なんですが、襟飾りのふちについている角はたくさんあるので、相当威圧感がありそうです。小型というところが惜しいところですが、この角の多さだと、はいごからおそいに行く肉食恐竜も多くはないと思います。

22位ヴェロキラプトル

スピードが高い

ヴェロキラプトルは、群れで狩りをしており、1vs1はあまりしませんでしたが、1vs1のときは、スピードが光ります。スピードがあるのでバトルを有利に進められたでしょう。また、頭脳も高いので、群れで作戦を立てて獲物を狩っていたかもしれませんね

24位デイノニクス

24位アパトサウルス

24位ブロントサウルス

24位サウロペルタ

26位イグアノドン

27位パキケファロサウルス

28位モササウルス

29位テムノドントサウルス

29位ケツァルコアトルス

30位リオプレウロドン

恐竜じゃないし

リオプレウロドンは恐竜じゃなく、ジュラ紀の海の覇者ですが、水中最強王図鑑エキシビション第2試合でマッコウクジラに噛みつかれたまま深海に連れて行かれて水圧死していたので、深海あたりはちょっと・・・て感じですかね

31位プテラノドン

ライフスタイルの新着記事

おすすめのランキング

史上最大級の巨体

史上最大級の35メートル超えという超巨体に、長い尻尾で相手を叩くほか、きょだいすぎて、デイノニクスなどの小型恐竜の攻撃はダメージを全く受けないし、体重は100tとすいていされ、ふみつぶしこうげきや、

体当たり攻撃は強く、これだけの超巨体だと、ギガノトサウルスも群れでないと倒せないくらいなので、単独で襲ってくる肉食恐竜はほぼいない