ランキング結果をSNSでシェアしよう

Twitterでシェアランキング結果

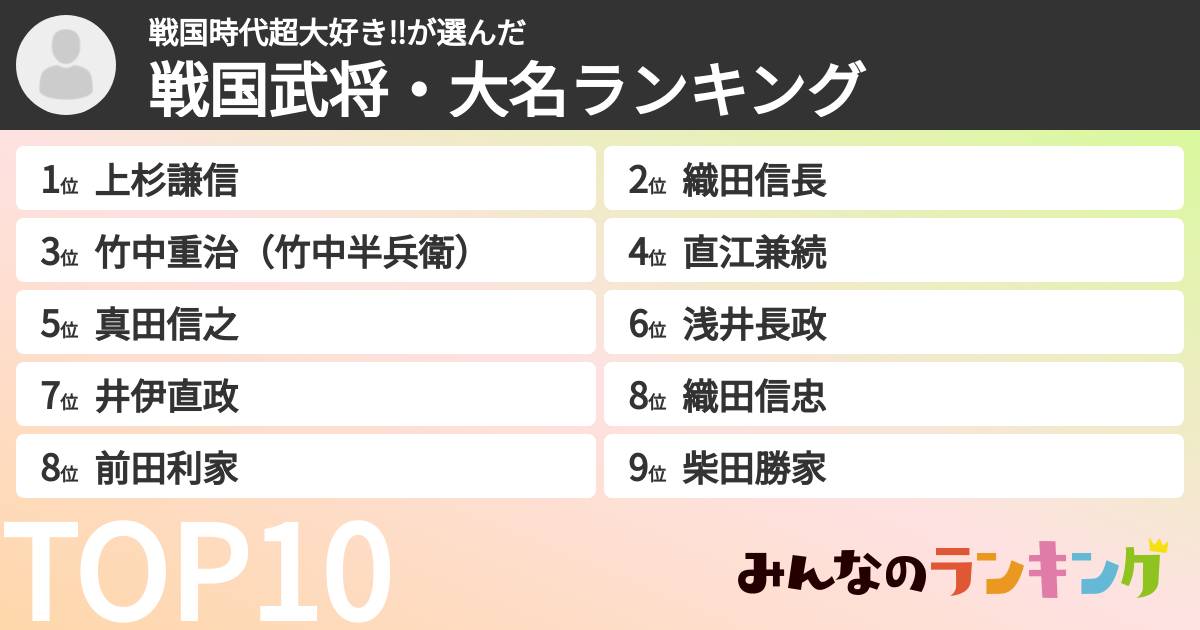

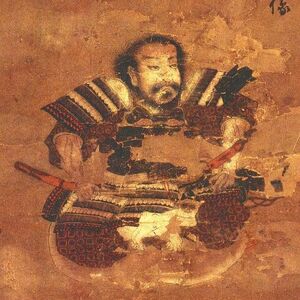

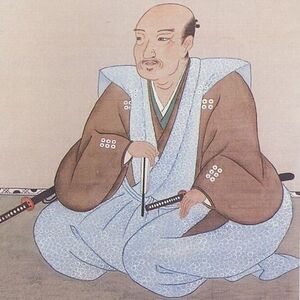

1位上杉謙信

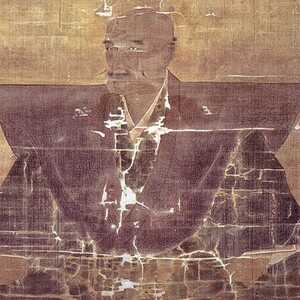

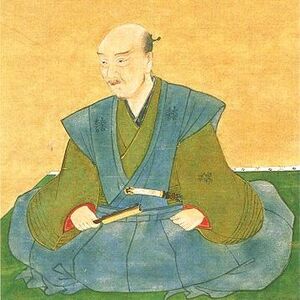

2位織田信長

天下統一を目指した武将‼︎

私は謙信も大好きだけれど信長も大好きです。

だって本気で天下統一を目指したから‼︎

桶狭間、姉川、比叡山焼き討ち(これは・・・・・・・・)、長篠、手取川などいろいろ天下のために頑張ってきた戦国武将‼︎

ただし・・・・・・・・最後は・・・・・・・・

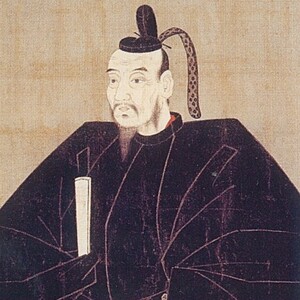

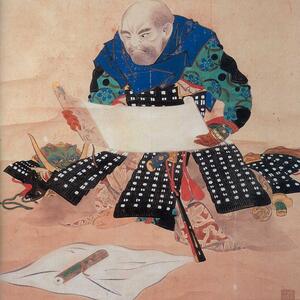

秀吉の軍師‼︎

竹中半兵衛ってめちゃくちゃすごい軍師‼︎

世の中の軍師で一番すごい‼︎

官兵衛と共に『両兵衛』と呼ばれた‼︎

だけど35で亡くなったのが残念・・・・・・・・

あと、官兵衛は『軍師官兵衛』で主人公になってるのに、半兵衛はなってない・・・・・・・・それも残念だな。

4位直江兼続

6位浅井長政

7位井伊直政

8位前田利家

8位織田信忠

松姫のことを恋い慕っていた

松姫と文通でやりとりしていました。

同盟が解消された後も、信忠は正室を持たずに、側室しか持っていませんでした。けれど、本能寺の変が起き、信忠は亡くなってしまいます。

松姫は出家して、信松尼と名乗ります。彼女は生涯独身でした。

9位柴田勝家

12位斎藤道三

13位蒲生氏郷

14位明智光秀

15位藤堂高虎

16位立花誾千代

16位立花宗茂

17位長宗我部元親

18位真田幸村(真田信繁)

真田 信繁(さなだ のぶしげ)は、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。真田昌幸の次男。通称は左衛門佐で、輩行名は源二郎(源次郎)。真田 幸村(さなだ ゆきむら)の名で広く知られている。 豊臣方の武将として大坂夏の陣において徳川家康の本陣まで攻め込んだ勇敢な活躍が、江戸幕府や諸大名家の各史料に記録され、「日本一の兵(ひのもといちのつわもの)」と評されるなどした。後世、そこから軍記物、講談、草双紙(絵本)などが創作され、さらに明治-大正期に立川文庫の講談文庫本が幅広く読まれると、真田十勇士を従えて宿敵である家康に果敢に挑む英雄的武将というイメージで、庶民にも広く知られる存在となった。

19位加藤清正

20位徳川家康

すごい人だけど・・・・・・・・

豊臣秀吉に不満を持つのは分かる。

そして関ヶ原の戦いで石田三成を殺して、将軍になり、豊臣家を滅ぼし、天下人になった。ずるいと思う。だって信長が最初天下統一を築き、秀吉が、全国を統一したのに、家康は淀殿(茶々)と秀頼を自害させて、自分が天下人になるなんて。家康ファンの人、すみません。

21位北条早雲

22位雑賀孫市

23位山本勘助

23位石田三成

関ヶ原の戦いで負けてしまった

関ヶ原の戦いで西軍として家康と対立するも、一日で決着がついて負けてしまった。

皎月院という妻がいたのですが、逸話も全然残っていません。

彼からは『うた』と呼ばれてたらしいです。

24位松永久秀

25位小早川隆景

25位島清興(島左近)

26位今川義元

27位豊臣秀吉

好きじゃない

信長のあとを継いで、柴田勝家とお市の方を殺して、小田原討伐とか、いろいろあるけど、許せないのは朝鮮出兵‼︎

清正、長政に朝鮮出兵行かせて、自分は死ぬなんて。許せない。

秀吉ファンの方すみません。

ライフスタイルの新着記事

おすすめのランキング

あわせて読みたいランキング

戦国最強‼︎

信玄との川中島の戦いは有名ですね。

しかも70戦61勝2敗8分って・・・・・・・・すごすぎ‼︎(または70戦43勝2敗25分)

あと、敵に塩を送るって優しいな。やっぱり謙信は『軍神』ですね‼︎