ランキング結果をSNSでシェアしよう

Twitterでシェアランキング結果

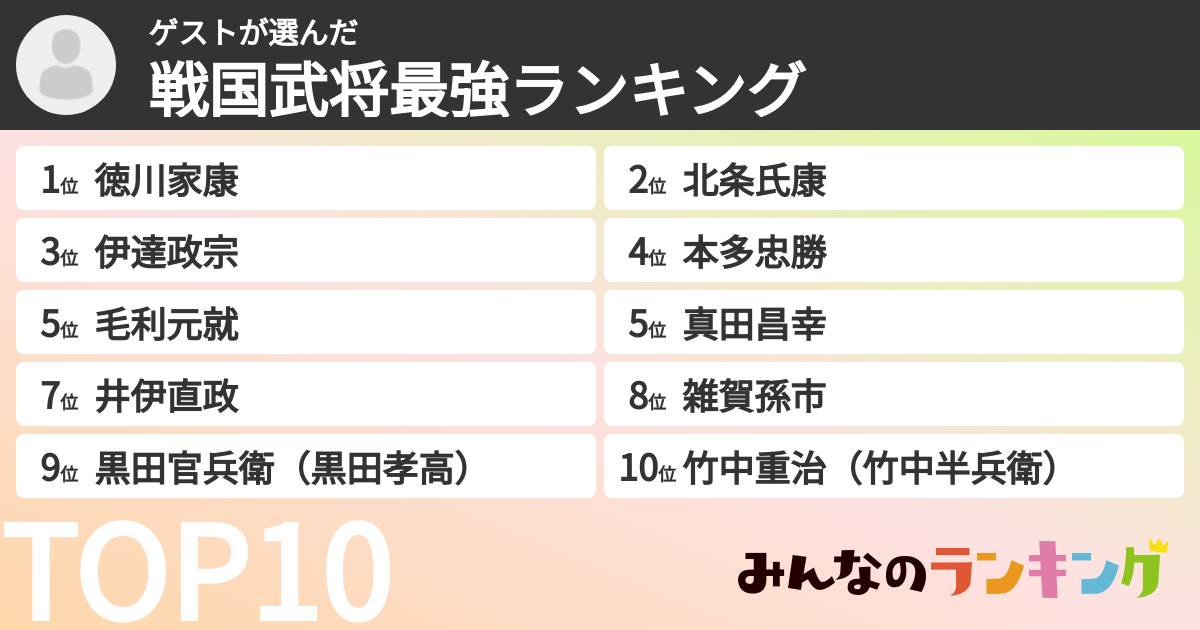

1位徳川家康

2位北条氏康

関東の雄であり、東日本統一を狙えた武将

伊達にも勝りそうな武力と頭脳。

大軍の上杉憲政に嘘の降伏をした後に上杉憲政が油断したのを狙って夜襲を仕掛けた神作戦が順位への影響が高いです。

また、上杉・武田の軍勢を関東から退けたこともある。

3位伊達政宗

奥州最強の独眼竜

政宗は絶対強い。

理由1 秀吉に罪を疑われた時に秀吉の性格を利用して罰を最小限にとどめられたこと。

理由2 戦で負けても諦めずに奥州1の大名へと成長したこと。

理由3 周囲から恐れられて連合軍の敵と戦ったほど勇敢だったこと。

理由4 スペインとの軍事同盟などと偉大な発想をして家康・秀忠がいなかったら実現できたということ。

4位本多忠勝

5位真田昌幸

真田 昌幸(さなだ まさゆき)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。 甲斐国の武田信玄の家臣となり信濃先方衆となった地方領主真田氏の出自で、真田幸隆(幸綱)の三男。信玄・勝頼の2代に仕え、武田氏滅亡後に自立。織田信長の軍門に降り、滝川一益の与力となったが、本能寺の変後に再び自立し、近隣の北条氏や徳川氏、上杉氏との折衝を経て、豊臣政権下において所領を安堵された。上田合戦で2度にわたって徳川軍を撃退したことで、徳川家康を大いに恐れさせた逸話で知られるが、関ヶ原の戦いで西軍についたために改易された。 軍記物や講談、小説などに登場したことで、後世には戦国時代きっての知将・謀将としての人物像としてよく知られ、武田二十四将の一人にも数えられることがある。子に真田信之(上田藩初代藩主)、真田信繁(真田幸村)ほかがいる。他にもお初という織田信長の使いに入った真田の子という説もある

5位毛利元就

7位井伊直政

8位雑賀孫市

秀吉も恐れた天才軍師

秀吉も恐れ、家康を討ち取って天下を取ろうとした人。

その野望は成功するか分からないが、官兵衛が味方についた大名が天下を統一したことは確かである。秀吉から豊臣軍を指導する役目を奪ったかのような感じ。官兵衛は無敗でもある。

10位竹中重治(竹中半兵衛)

11位武田信玄

弱くないけどあまり強くない

政治ができていいて強い武将を出世させた恵まれていてこういう意味では強いけど、鉄砲隊との勝負には和睦することしかできないということで、また、村上に負けていた時もあったし、どちらかといえば強いけどそこまで誇り高き強さを持っているわけでない。

12位北条氏政

強いのか?弱いのか?

小田原の陣の時に小田原に大量な食料を持って立て篭もり、総構えを築いた天下人にとっての最後の敵みたいな感じがする。

でも、いち早く降伏しなかったから切腹された。大軍には敵わなかったのだ。

14位豊臣秀吉

優秀家臣がいないと何もできない

秀吉は弱いです。

理由1 秀吉は戦ではあんまり活躍していない。

賤ヶ岳では加藤・黒田・福島の活躍だけだったし、山崎・備中高松城の時は黒田軍が敵に勝ったようなもので、小田原の時も徳川・蒲生の他 、家臣の水軍しか使っていなかったから。

理由2 豊臣を衰えさせたり、無茶なことをやっていたこと。

千利休・秀次を切腹させたことも、朝鮮出兵をして多くの死者を出したのも、秀吉のせいだったから。

15位織田信長

戦国一過大評価されていて、弱すぎる人

コメントを見ていると信長が強いと言っている方がほとんどですが、

優秀な家臣がたくさんいて、人数も多いから力を合わせることで天下とりそうだったというだけで、信長に評価するのは違うと思います。

信長自身は朝倉・浅井にやられていて、敗走する姿や負けまくっている姿は多いです。明智・柴田・丹波・黒田・徳川がいないと直ぐに滅びてしまうのが信長です。

16位石田三成

ライフスタイルの新着記事

おすすめのランキング

あわせて読みたいランキング

これこそ戦国最強

家康は最強でございます。

理由1 豊臣10万を家康が3.5万で圧倒し、秀吉も1回戦った後は戦をせずに降伏させる道を選んだ。

理由2 家康は優秀な人を身分にこだわらずに出世させたり、家臣にしたりして自分の力を強めた。

理由3 三方原以外の戦で全勝し、敵だった信長も実力を認めていたこと。

理由4 いつも素晴らしい作戦を練って勢いで勝る相手に勝ってきたこ とです。真田信繁にも大砲と掘り埋めを使って勝ったし、大谷・島津・立花・宇喜多がいる西軍にも裏切り作戦で大勝。秀吉にさえボコボコに叩きつけてやった。ボクシングであれば秀吉の完全なる判定負けとなるだろう。