1分でわかる「戦国武将・大名」

武将&大名が乱立した戦国時代とは

主に日本の15世紀〜16世紀にあたる戦国時代。幕府の権力が地に落ちたために、武士の家系で日本各地に日本人なら誰もが知っている武将や大名が乱立し、下克上を狙った戦が頻繁に行われる戦乱の時代でした。1467年に生じた応仁の乱をきっかけに全国各地で領土の奪い合いが始まったことから、戦国時代に突入したという説があります。

戦国時代を象徴する戦国武将・戦国大名

戦国時代に登場する、足軽や武士などで構成された、いわゆる軍勢を率いる人物のことを戦国武将と呼びます。戦国武将は、領地を広げたり守ったりと戦に明け暮れていただけではく、城や道路を作ったり堤防を作って川の氾濫を防いだりと、現代の公共事業と同じような方法で国を治めていました。一方、領地を多く治めている戦国武将を指して、戦国大名と呼ぶことがありますが、明確な違いはありません。

戦国最強候補にふさわしい武将・大名たち

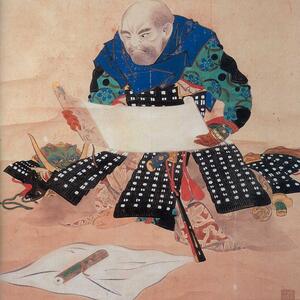

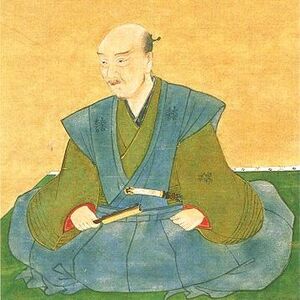

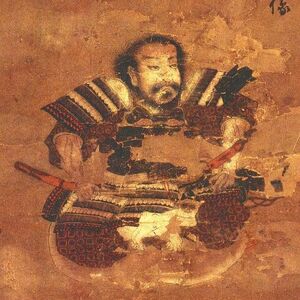

戦国武将や大名のなかには、強さゆえに現代でも語り継がれるエピソードを持つ人物もいます。たとえば、尾張の大うつけと呼ばれた「織田信長」といえば、自軍の約5倍の軍勢を蹴散らした「桶狭間の戦い」で有名です。戦の天才と評された「上杉謙信」には、3万以上の敵兵に攻められた落城寸前の城を救ったという逸話があります。さらに、甲斐の虎と呼ばれた「武田信玄」は、軍馬の育成や兵の鍛錬など、圧倒的な軍勢を作り上げた人物です。最強と呼ぶにふさわしい戦国武将・大名はこのほかにも多数!