ランキング結果をSNSでシェアしよう

Twitterでシェアランキング結果

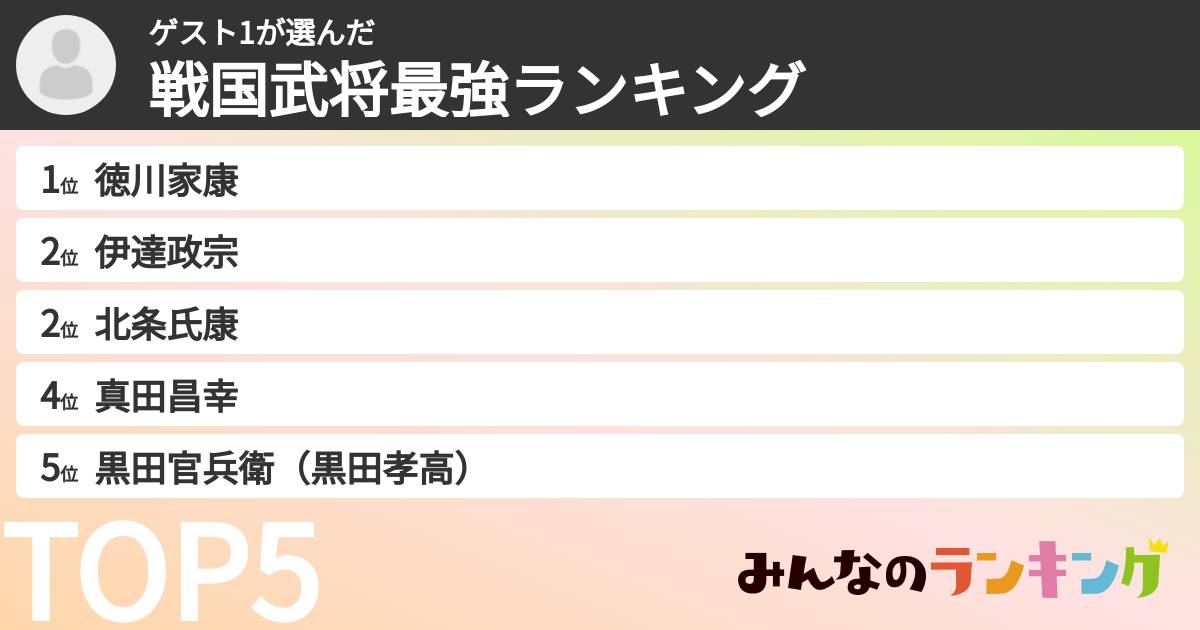

1位徳川家康

2位北条氏康

2位伊達政宗

独眼竜

周りの大名を次々と負かしていった独眼竜。

奥州の大名たちは大軍の連合軍で政宗と戦ったほどだった。

でも、秀吉には降伏し、伊達家の未来を守った。

秀吉に罪を疑われたときは秀吉の派手好き性格を利用して罰を最小限にとどめたという凄さもある。

4位真田昌幸

真田 昌幸(さなだ まさゆき)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。 甲斐国の武田信玄の家臣となり信濃先方衆となった地方領主真田氏の出自で、真田幸隆(幸綱)の三男。信玄・勝頼の2代に仕え、武田氏滅亡後に自立。織田信長の軍門に降り、滝川一益の与力となったが、本能寺の変後に再び自立し、近隣の北条氏や徳川氏、上杉氏との折衝を経て、豊臣政権下において所領を安堵された。上田合戦で2度にわたって徳川軍を撃退したことで、徳川家康を大いに恐れさせた逸話で知られるが、関ヶ原の戦いで西軍についたために改易された。 軍記物や講談、小説などに登場したことで、後世には戦国時代きっての知将・謀将としての人物像としてよく知られ、武田二十四将の一人にも数えられることがある。子に真田信之(上田藩初代藩主)、真田信繁(真田幸村)ほかがいる。他にもお初という織田信長の使いに入った真田の子という説もある

6位織田信長

超優秀家臣がいないと生き残れない人

金ヶ崎の戦いでは自分で無茶なことをして自分は敗走。

姉川の戦いでは兵の少ない浅井長政に圧倒されて本陣にまで迫られていた。

和歌川の戦いでは自分の50分の1の兵しかいない雑賀衆にボロ負けした。

いずれも優秀家臣や同盟相手の手助けがないと生き残れずに、信長は討ち取った取られていた

取られていた可能性が高い。信長は過大評価されすぎです。

8位武田勝頼

ライフスタイルの新着記事

おすすめのランキング

あわせて読みたいランキング

これこそ天下であり戦国最強

家康は歳を取ってから参加した戦では一回も負けたことがない。

関ヶ原の戦いでは裏切りの約束や手紙などを使った優秀な作戦で大勝利。

大坂の陣では勢いでは劣ったものの、堀埋め作戦という優秀作戦で大勝利。

家康は天下の頭で天下の政治をしているのです。