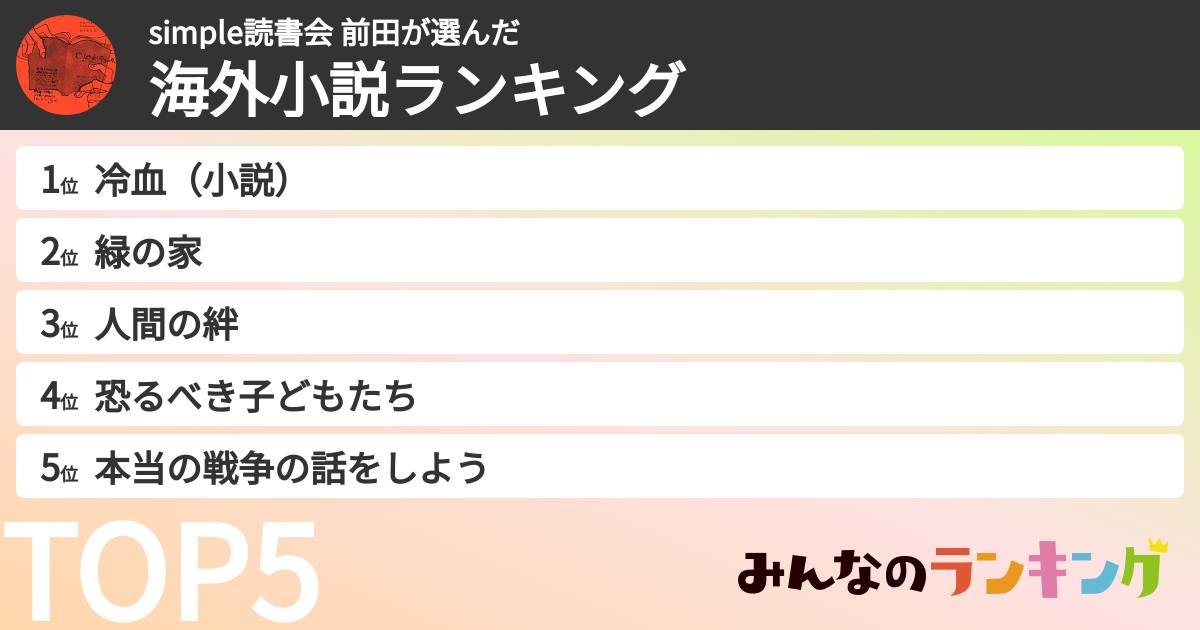

ランキング結果をSNSでシェアしよう

Twitterでシェアランキング結果

「緑の家」を巡る一大年代記

時間軸の異なる五つの物語が同時進行していき、

点と点が繋がっていくように、

徐々にそれぞれの物語の登場人物たちが結びついていく。

最後に頭の中に出来上がる一大人物相関図は圧巻である。

緻密で実験的な作品構成に、「緑の家」という娼館を巡る泥臭い人間模様。

感動的な話だから感動するのではなく、

面白すぎて感動するというのはなかなか無い経験だった。

読み応えが有って一味違った小説を読みたい人におすすめ。

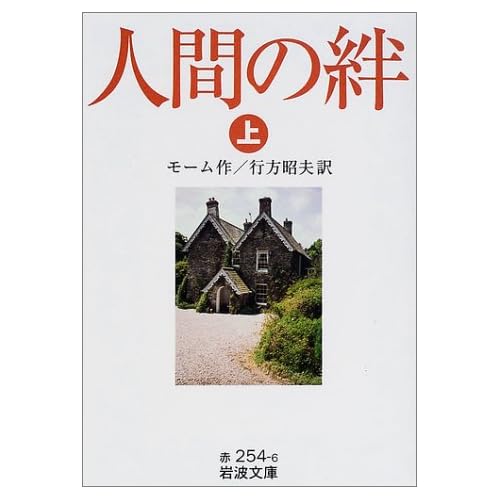

人生はペルシャ絨毯の模様のよう

一人の青年の人生遍歴を描いた自伝的要素の強い小説。

外国に憧れてみたり、進路をころころ変えてみたり、

ロクでもない相手に一世一代の恋をしてみたり‥と、

人生で経験する悩みは皆変わらない。

主人公が最終的に落ち着く状況には、

「人生は案外こういうもの」と思わせられる。

次々現れる個性的な登場人物たちに、読者を飽きさせないストーリー運び。

自らを「大衆作家」と言うように、モームは話が抜群に面白い。

モームの持ち味であるドライ過ぎるものの見方は、

もはやユーモアや皮肉を超越しており、思わず笑ってしまう。

彼らの複雑さは薔薇の複雑さであり、彼らを見る批判者のほうが複雑なのだ

作者がアヘン中毒で入院中に17日間で書き上げたという、なかなか異様な小説。

幻想の世界で暮らす子どもたちと、その世界が壊れていく様が描かれているが、本書の魅力は筋よりもむしろ雰囲気である。

全体を覆うぼんやりと薄靄がかかったような空気感と、

常に”生きるか死ぬか”というような終末感を湛えた登場人物たち。

それらが詩人であるコクトーの、よく分からないようでよく分かる秀逸な比喩でもって表現されていく。

人によって好みは分かれそうだが、ハマる人にはハマる一冊。

まさかの話で浮き彫りになる兵士たちのリアル

説教じみたタイトルを気持ちよく裏切るベトナム戦争の若き歩兵たちの物語。

汚い言葉で罵り合いながら、手榴弾でキャッチボールをして遊んだり、

野営地に恋人を連れ込んだり、仲間に仕返しの悪戯を仕掛けたり‥。

兵士たちの悪態や斜め上をいく行動は痛快ですらある。

かと思えば、地雷や銃撃戦であっけなく死んでしまう。

実際に歩兵として従軍した作者ならではの角度から、

突然戦場に送られた一般市民の若者たちの実態をリアルに感じることができる。

「死体は重い」「撃たれたら痛い」という戦争の実際面を語る

オブライエンの作風は、戦争を知らない世代にも読みやすくおすすめ。

エンタメの新着記事

おすすめのランキング

あわせて読みたいランキング

ジャーナリズムは芸術となり得るか

アメリカで実際に起こった一家四人惨殺事件を、

”まるで小説のように”書き著した犯罪ノンフィクション。

徹底した取材による容赦の無い事実が、

流れるように美しい文体で語られていく。 著者の主観を排除し、

ひたすら客観的に物語ることで、一連の出来事が圧倒的な再現力で迫ってくる。

残虐性や異常心理がフィーチャーされがちな犯罪ノンフィクションだが、

本書ではそういった要素よりももしろ、

不可解な人間性や、悲劇へと向かう運命が深い印象を残す。

本書は大評判となり、カポーティに富と名声をもたらすが、

それは彼のその後転落し続ける人生の第一歩でもあった。