ランキング結果をSNSでシェアしよう

Twitterでシェアまえがき

こういう時、判官びいきからか、華々しく散っていった人たちというのが人気のラン

キングの上の方に上がってきたりするものですが、私はむしろ華々しく散るというよりも、良い意味で戦国武将らしからぬ行動を起こした人物に魅力を感じます。

戦国という世に生きながら、自らの信念を自らの生き様で貫き通した人物に戦国武将としての魅力を感じます。

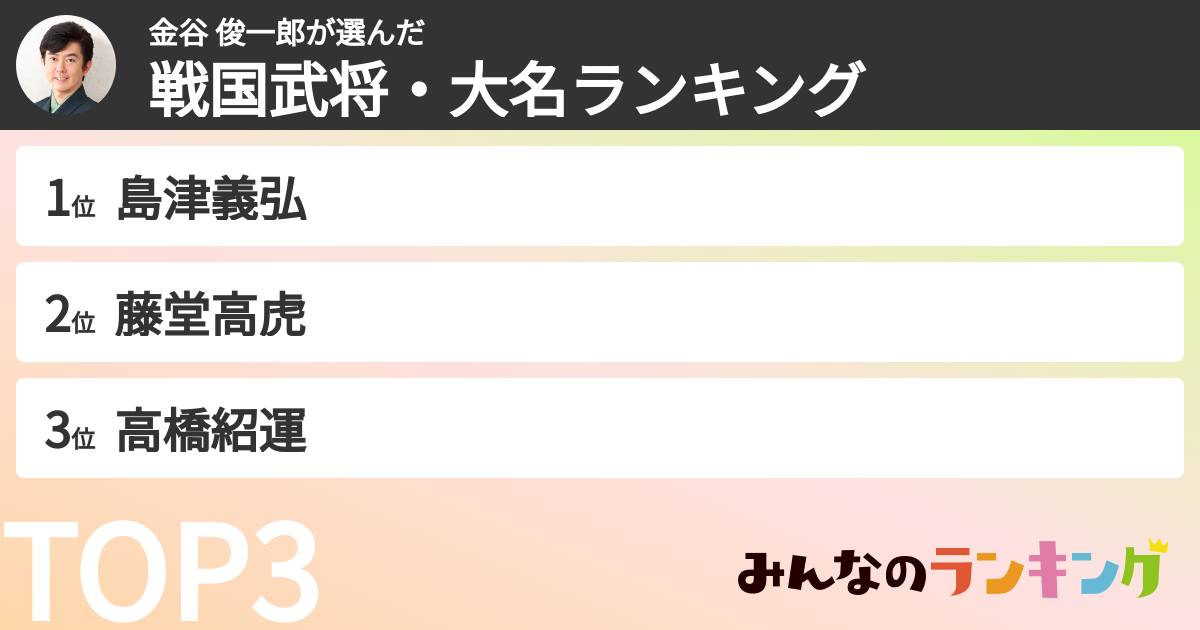

ランキング結果

1位島津義弘

2位藤堂高虎

使いこなせる主君がなかなか現れなかったほど有能な武将

一介の足軽から30万石の大大名にまでのし上がった人物です。7回も主君を変えたということで、戦前は「忠義を尽くさない人物」ということで低評価を受けていました。そのため現在でもあまり高い評価を受けていませんが、実際に藤堂高虎の生き様を見ているとそれは誤解であるということがわかります。

むしろ藤堂高虎が忠義を尽くさないわけではなく、藤堂高虎の実力を掌握ししっか

りと取り立てることをしなかったから7回も主君を変える事になってしまったと私は考えます。

徳川家康は大坂の陣の後、「国に大事がある時は高虎を一番手とせよ」と評価しているところからもその実力は折り紙つきです。

築城の名手でもあり、その中でもイチオシなのは伊賀上野城です。30 mにもなる石垣は大坂城と同規模のものです。またこの際、伊賀忍者を使って日本国中の城のデータを集め、最強の城を作ったという話もあります。

この話の真偽は不明ですが、このようなことがまことしやかに囁かれるほど藤堂高虎の城作りの技術は優れていたということを意味するわけです。

3位高橋紹運

まさに忠義の鏡と言われるラストサムライ

子の立花宗茂の方が有名かもしれません。立花宗茂も非常に魅力的な武将でありますが私は高橋紹運を推します。大友家の重臣としての役割を全うし、最後はわずか700名の兵で2万を超える島津の大群に挑んで壮絶な死を迎えます。

最後まで降伏することなく玉粋するわけですが、島津軍はこの戦いで3000もの兵を失い大きなダメージを受けます。また島津軍の中にも彼の死を惜しむものは多く、自らの信じる道を突き進み、そして散っていった武将です。戦国武将の中には後の武士道とは真逆の人物も多い中、まさしくラストサムライにふさわしい人物であると考えます。

また婚約者が疱瘡にかかって顔にあざができてしまった時、 高橋紹運は「私は彼女の心に惚れたのですから」と言って、相手の家が婚約破棄を持ちかけてきたのをきっぱりと断ったというところも男らしくて素敵な人物と言えます。

ランキング番外編!

公家の豪傑! 近衛前久

この人は名前からもわかるように公家で戦国武将ではないので、今回のランキングの趣旨には合わないかもしれませんが、その生き様はまさしく戦国武将と言っても過言ではないぐらいの豪傑で私が大好きな戦国時代の人物のひとりです。

近衛前久は18歳という若さで公家の最高位である関白となります。しかし彼は関白だからといって当時の他の公家たちのように戦国武将の顔色だけを伺うような公家ではありませんでした。近衛前久は、関白という身でありながら自ら北陸や関東に赴いて上杉謙信の関東進出を助けるという役割を果たしました。その際、自らの花押を武家様式に変えるなど、従来の貴族の権威にすがることなくこの戦国の世を渡り歩いたのです。

さらに足利将軍家に対しても毅然とした態度をとっており、将軍足利義晴から与えられた「晴」という字を返上してしまうという公家とは思えないほどの気概がある人物です。京都で信長包囲網が形成された時には、誰もが信長につくことは得策ではないと思っていた状況の中でいち早く信長と懇意にします。この先見の明は、まさしく近衛前久らしい先を見る目を見た人物であると考えられます。

また本能寺の変の後豊臣秀吉から本能寺の変の際明智光秀に協力したのではないのかという嫌疑をかけられますが、この時はわざわざ浜松まで赴き、徳川家康と手を組むことによって自らの地位を安泰させます。この時徳川家康がのちに天下を取ると思ったかどうかはわかりませんが、まるで徳川家康が20年ほど後に天下を取ることを予測したかのような行動です。

そうやって江戸時代まで公家のトップとして隠然とした力を持ち続けていくわけです。

ライフスタイルの新着記事

おすすめのランキング

あわせて読みたいランキング

数々のミラクルを起こし鬼島津と恐れられた武将

教科書には載っていませんが、戦国時代を知る上に置いて是非とも知っておきたい人物です。

島津義弘のすごいところはその戦績にあります。

木崎柄の戦いでは3000の軍勢を相手に、わずか300の軍勢で勝利したため、この戦いは「九州の桶狭間」と呼ばれます。さらに朝鮮出兵では20万と言われる朝鮮の軍勢に対し、7000の兵で勝利。豊臣秀吉を驚かしただけではなく、徳川家康にも「前代未聞のこと」たたえられました。

また関ヶ原の戦いでの島津の退き口は本当に圧巻です。東軍を支援するつもりでしたが、ひょんなことから西軍に参加することになった島津義弘は、本国から援軍を受けることができず、わずかの軍勢で関ヶ原の戦いに臨むこととなってしまいます。関ヶ原の戦いの敗戦が濃厚になると敵陣を中央突破するという凄まじいやり方で戦線を離脱します。この島津の退き口はしびれるものがあります。

また島津義弘の魅力はその人柄にもあると言われています。自らの家臣に男の子が生まれると必ずその赤ん坊を抱っこして家臣を労ったと言われています。島津義弘は生前、「自分が死んでも殉死してはならない」と言いましたが、結局島津義弘が亡くなった後、家臣は13人も殉死してしまったのです。それほど家臣に慕われていたとも言えるかもしれません。

とにかく85歳まで生きたのでエピソードには事欠かない非常に魅力的な武将です。