ランキング結果をSNSでシェアしよう

Twitterでシェアランキング結果

1位姫路城

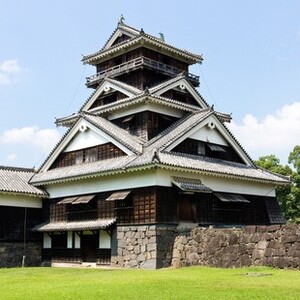

2位熊本城

黒が目立つ五重の大天守

熊本城入園料...小中学生300円、高校生以上800円。一時間半程で回りました。

御幸橋を渡り、わくわく座券売所で入城券を購入。南口券売所から入城し、特別公開南口へ→数寄屋丸二階御広間→二様の石垣→闇り通路の順に巡る。逆の南側には連続枡形→長塀→東竹の丸の重要文化財櫓群が観られます。そして、大天守へ...

まるで熊本をイメージしたかのような黒が目立つ五重の大天守。小天守も良かったが大天守は圧巻でした。しかも夕方だったので丁度大天守を太陽が照らしてくれていたのも良い感じだった。

内部に入る。中は車椅子の方でも天守閣まで上がれるようにエレベーターがありました。入る際に加藤家の家紋である蛇の目紋と九曜紋が出迎えてくれました。

天守内はまるで博物館のように暗くしていて、綺麗なフロアでした。

櫓と天守の破風の違い

天守軸組み模型

朝鮮の屋根瓦

細川忠利の書状案

細川忠利自筆書状

鯱瓦

襖絵

など様々な資料があり、勉強になりました。

震災の影響で被災した熊本城が復活し、有名人(末續慎吾、村上宗隆、宮崎美子、八代亜紀、樋口叶など)が「おかえり」の言葉と共にサインを描いて飾って有りました。

天守閣から見下ろした町並みは壮大でした。宇土櫓は未だ修復中で修復したら再び見に行きたいですね。

最後は、加藤清正像を帰り際に見られました。立派な像でしたね。

観たいものが全て観られて大満足で帰宅しました。

3位犬山城

現存天守・国宝

入場料大人700円

天守までの待ち時間は50分かかりました。

ただ、本丸には桜が満開だったので、長く感じることはありませんでした。天守へ入り、国宝姫路城、松本城、松江城、犬山城、彦根城と写真が並んでいる様は凄かった。

天守頂上からの眺めは絶景でした。見下ろして桜を愛でるも良し、木曽川を眺めるも良し、ライン大橋を眺めるも良し。流石、現存天守で国宝の城だなと思いました。

下リの際には金森治樹の鎧、藍韋威腹巻、小牧山合戦着用鎧、小牧・長久手の戦い、関ヶ原の戦い、姉川の戦い、賤ヶ岳の戦い時の兵分布図などが観られます。素敵ですよ。

4位宇和島城

現存天守

天守通常料金200円、65歳以上160円、団体160円でした。中々宇和島は行けないですが、行って良かったと思える程素晴らしい天守でした。

児島惟謙先生の銅像を拝見して、宇和島城入城伊達政宗の長男、秀宗が入城後、明治を迎えるまで南海の伊達9代の居城でした。

国が定める重要文化財に指定されている天守は、宇和島伊達家2代藩主の宗利が寛文6(1666)年頃に建築したもので現存天守です。かつて同所には、築城の名手として有名な藤堂高虎が慶長6(1601)年に建築した天守がありましたが、天守台の石垣を含めて宗利により全面的に建て直されました。

高虎の宇和島城は3重3階建てで望楼型で下見板張で、宗利の宇和島城は3重3階建てで層塔型で白漆喰総塗籠(しろじっくいそうぬりこめ)と違いがあるようです。

上がり立門から入り、式部丸を通り煙硝櫓を観て、代右衛門丸矢倉、南角矢倉を見上げながら、長門丸門まで歩く。雷門を通り、城番屋敷を横目に進んで御書物矢倉を観ながら、三の門を通り、北角矢倉を観ながらニの門を通る。二の丸に到着。櫛型門(一の門)をくぐれば本丸に到着。天守は千鳥破風、唐破風、軒唐破風が観られ天辺には鯱が牛の角のように装飾されていて宇和島らしい威厳がありました。天守入城。こじんまりとした内装ではあるが石垣の天守台を持つ層塔型の天守で、当時の最新を取り入れた素晴らしい天守。眺望最高。1階から3階まであり、伊達家の甲冑や現存天守の資料や木製の骨組みなど様々な資料が有り勉強になりました。

帰りは二の丸、雷門を通り、想像を超えた長さの長矢倉を観て、西角矢倉、北角矢倉を拝見し、藩老桑折氏武家長屋門から出城しました。

最後に宇和島城のピンバッジを買って帰りました。

5位名古屋城

荘厳な金鯱

入場料大人500円

桜並木を通りながら、どでかい正門が出迎えてくれます

スタンプラリーも一応回る。まずは空堀を観賞。緑草と堀の両サイドには石垣があり、その上に桜が並んでいる。このコントラストは素晴らしい

堀を降りたら三階建ての西南櫓を観賞。高い石垣の上に乗った櫓、素晴らしい。

小天守、天守を観賞。風雨にうたれ劣化してくすんだ天守だが立派。20メートル程もある石垣の上にそびえ立つ様が壮観です。そして天辺にはキラキラ光る金のシャチホコ。くすんだ天守がシャチホコを際立たせているように見える

その後、不明門を通り本丸へ。本丸の中には本丸御殿があり、狩野派が描いた襖絵が観賞出来ます。どの作品も立派でした。

旧二の丸東二の門には清正石と呼ばれる、城内で一番大きな石が観られます。

石垣のあらゆる石に刻印が刻まれていて、島津家、紀州藩浅野家、広島藩浅野家、津山藩森家の家紋が記されているのが見て取れます。

本丸表二の門から出て三階建ての東南隅櫓を拝めます。その後乃木倉庫と西北櫓を観賞。

本丸御殿の内部が思ってた以上に煌びやかで立派でそれに驚かされました。

二の丸もある程度観賞して帰りました

6位松山城

現存天守

現存天守

ロープウェイリフト往復券520円小人260円

天守観覧料520円小人160円でした

松山城山ロープウェイ東雲口駅舎からリフトに乗って6分程で長者ケ平へ到着

隠門続櫓、隠門、筒井門、太鼓門、太鼓門南都櫓、太鼓門北続櫓、西塀、巽櫓、馬具櫓の順に巡ります。

馬具櫓辺りから西日に照らされた松山市を撮影すると絶景ですし、天守に向かって撮影するのも良いです。よしあきくんから撮影するのも良いですね。。

チケットを見せて本丸広場へ入城。

一の門、ニの門、三の門、三の門南櫓の順に巡る。筋鉄門をくぐると層塔型天守のど真ん中に出ます。そして、天守へ

天守内には胴具足、松平定行の挨拶状、兜、加藤嘉明の請取書、足立重信の風卓郡室内村への年貢高調書、馬具、加藤嘉明沙汰状、日本刀(和泉大緣藤原國輝)、久松家伝来の槍、下がり藤(加藤家)、蛇の目(加藤家)、左三つ巴(蒲生家)、三つ葉葵紋(松平家)、星梅鉢(久松家)など様々な歴史的書物や武具、資料が見られます。

7位有子山城

続・百名城にも選ばれた但馬最大の城

1574年、但馬守護山名祐豊が有子山山頂(標高321m)に築いた東西740m、南北780mもある大城郭である。主郭を中心に三方向に延びる尾根に放射状に曲輪及び堅堀・堀切を配置した、堅固な山城となっており、まさに但馬の王者(但馬守護)の居城に相応しい「獅子の山城」であったといえよう。

山名時代は土の城だった有子山城だが、1580年に羽柴秀吉により落城した後、城主となった羽柴秀長により石垣の城へ改修される(野面積み)。この野面積みの有子山城築城をした人物は藤堂高虎である。以後、1615年に一国一城の令により廃城となるまで使用されたようである。

8位黒井城

丹波の赤鬼の居城

豪勇をうたわれ、丹波の赤鬼と恐れられた赤井直正が城主で、戦国時代の丹波を代表する山城です。赤井直正は自らを悪右衛門と名乗り、近隣の有力武将を従え、奥丹波三郡(氷上郡、天田郡、何鹿郡)を領し、また度々但馬へ侵攻を続けました。

天下布武を目指す織田信長が明智光秀に丹波平定を命じると、この黒井城でも明智の大軍と黒井勢との間に、二度に渡る激しい攻防戦が繰り広げられました。苛烈な戦国時代の遺構を山中いたるところに残す黒井城跡は、貴重な戦国の城として国の史跡に指定されています。

9位岩尾城址

和田斉頼(ときより)が永正13年(1516)年に築城したとされています

和田斉頼(ときより)が永正13年(1516)年に築城したとされています。標高358メートル蛇山の山頂にある山城跡です。

和田地域づくりセンターの無料駐車場に停めさせてもらって出発。

①和田小学校

②和田郵便局

③親縁寺

④稲荷神社

4つのルートがあります。親縁寺から登ることにしました。休憩所→だるま岩→休憩所→南曲輪→下知殿曲輪→堀切→井戸→岩尾城址の順に進みます。

だるま岩の大きさ、絶壁の堀切にも驚かされました。堀井戸には水が溜まっているのは珍しく

、頂上手前から見上げる石垣群は荘厳で、荒々しい石垣は見応えがありました。

二の丸の曲輪はかなり巨大でした。

岩尾城址から見える360度の大パノラマは絶景です。頂上で食べるおにぎりは美味い。

下りは小学校ルートから下り、駐車場まで降りました。

全体時計は2時間程でした。

10位金山城址

波多野秀治の陣取る八上城と、赤井氏の陣取る黒井城の連携を分断するよう明智光秀が拠点とした山。

波多野秀治の陣取る八上城と、赤井氏の陣取る黒井城の連携を分断するよう明智光秀が拠点とした山。

金山登山者用駐車スペースに停めて→伊能忠敬笹山領測量の道の石碑→追入神社に寄ってから→金山登山口へ→鳥居をくぐり→登山用の門があるのでしっかり閉めて進みます→頂上に向けて1000m登ります→園林寺跡地を通り→金山城馬場跡→金山城頂上到着。

標高537メートル。

金山城址へ...頂上からは三尾山や黒井城址や小富士や向山や多紀連山や八上城址などの有名な山々が360度見渡せます。

12位善防師城址

ライフスタイルの新着記事

おすすめのランキング

あわせて読みたいランキング

現存天守・国宝・世界遺産

堀の大きさ、石垣の壮大さ、歴史的価値、天守を見上げる景観、天守からの景観総合的に見て1位です。

菱の門→三国堀→西の丸長局→はの門→にの門→姥ヶ石→大天守(刑部神社)→備前門→お菊井戸の順に巡りました

その中で百間廊下は想像していた以上に長かったし、割と涼しかったです。白鷺城の歴史が1から勉強出来て良かったです。千姫の事が詳しく書かれていて、輿入れ先の豊臣秀頼は大坂城で自害し、息子の幸千代は3歳の頃病で亡くなり、夫の本多忠刻も31歳の若さで病に倒れました。波瀾万丈過ぎて、辛い人生だったんだなと感じました。

近くで見た大天守は圧巻、石垣も一番高く積み上げられていますし、おそらく姫路市内で一番高い建物、そして白鷺城と言われるように白さが美しい。天守内は6階立てで紋様瓦がいくつも展示されていて想像していたよりもはるかに大きくてビックリしました。天守へ登る階段は急で1~6階まで一気に上がるなんて大変だろうなと感じました。大天守の天辺から見た姫路の景色はキレイで、男山、男山天満宮などが見られて絶景でした。晴れていたらもっとキレイだったろうなと少し残念ではありました。

17:00前に退城しました。感動、驚きの連続で2時間半があっという間でした。