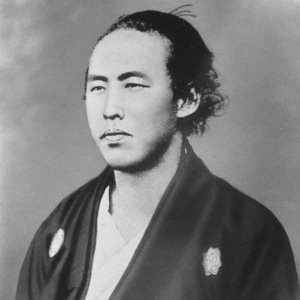

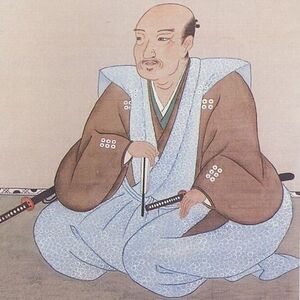

徳川家康の詳細情報

| 生没年 | 1543年〜1616年 |

|---|

徳川 家康(とくがわ いえやす、旧字体: 德川 家康)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将・戦国大名・天下人。安祥松平家9代当主で徳川家や徳川将軍家、御三家の始祖。旧称は松平 元康(まつだいら もとやす)。戦国時代に終止符を打ち、江戸幕府を開府し征夷大将軍となる。三英傑のひとり。(引用元: Wikipedia)

徳川家康がランクインしているランキング

全 172 件中 21 〜 40 件を表示

最終的に天下人

やっぱり、最終的に天下を取ったんだから、トップ5には入れておくべきでしょう。信長、秀吉に学び、天下統一まで果たすとは、二人に負けない化け物です。しかし、どうもずるさが強調されがちですね。も最後に豊臣家を滅ぼしたのも、必然的な行動だったんでしょうが・・・いやはや難しい。

イリエーヌちゃんさんの評価

秀吉とは違う真の天下人

一つ目は並外れた頭脳です。9歳の時に石合戦の勝利を当て、大坂の陣では大阪城の鉄壁さに苦戦したが、大砲を撃つという戦国のどんな城も落とすことができる策略を思いつき、城取り名人の山本勘助よりすごくいと思います。若い頃も信長は家康に恐れていて、今川家の当主よりもその家臣の家康の方が大きくうつってそうです。

二つ目は江戸幕府の支配体制で、源頼朝・足利尊氏・足利義満でも思いつかなかった、大名を貧乏にさせ、力を持たせないようにする政策を使いました。また、他の将軍とは違い、先進した欧州との貿易を積極的に行っていて、外国人まで家臣にしているほど。

ゲスト9さんの評価

全てに優れている無双

家康の強さは、一つ目は並外れた頭脳です。大坂の陣では大阪城の鉄壁さに苦戦したが、大砲を撃つという戦国のどんな城も落とすことができる策略を思いつきました。まるでこれまでの常識をひっくり返すようです。若い頃も信長は家康に恐れていて、今川家の当主よりもその家臣の家康の方が大きくうつってそうです。また、関ヶ原の戦いで小早川軍が直ぐに動かなかった時も怒って終わりではなく、空鉄炮を撃ち、使者を何度も送り込みました。

二つ目は江戸幕府の支配体制で、前には誰も思いつかなかった、大名を貧乏にさせ、力を持たせないようにする政策を使いました。また、他の将軍とは違い、先進した欧州との貿易を積極的に行っていて、それは外国人まで家臣にしているほど。

他に、家康は寺部城攻め・桶狭間の戦いで丸根砦などを攻める時などでなかなかの武勇も発揮しました。

無双の頭脳、天下の政策、なかなかの武勇が揃っている武将は家康ほどしかいません。

ゲスト1号さんの評価

無双の頭脳、天下の政策、なかなかの武勇

一つ目は並外れた頭脳です。大坂の陣では大阪城の鉄壁さに苦戦したが、大砲を撃つという戦国のどんな城も落とすことができる策略を思いつき、城取り名人の山本勘助よりすごくいと思います。若い頃も信長は家康に恐れていて、今川家の当主よりもその家臣の家康の方が大きくうつってそうです。また、関ヶ原の戦いで小早川軍が直ぐに動かなかった時も怒って終わりではなく、空鉄炮を撃ち、使者を何度も送り込みました。

二つ目は江戸幕府の支配体制で、源頼朝・足利尊氏・足利義満でも思いつかなかった、大名を貧乏にさせ、力を持たせないようにする政策を使いました。また、他の将軍とは違い、先進した欧州との貿易を積極的に行っていて、それは外国人まで家臣にしているほど。

他に、家康は寺部城攻め・桶狭間の戦いで丸根砦などを攻める時などでなかなかの武勇も発揮しました。

無双の頭脳、天下の政策、なかなかの武勇が揃っている武将は家康ほどしかいません。

ゲスト15さんの評価

無双の頭、天下の政策

一つ目は並外れた頭脳です。大坂の陣では大阪城の鉄壁さに苦戦したが、大砲を撃つという戦国のどんな城も落とすことができる策略を思いつき、城取り名人の山本勘助よりすごくいと思います。若い頃も信長は家康に恐れていて、今川家の当主よりもその家臣の家康の方が大きくうつってそうです。また、関ヶ原の戦いで小早川軍が直ぐに動かなかった時も怒って終わりではなく、空鉄炮を撃ち、使者を何度も送り込みました。

二つ目は江戸幕府の支配体制で、源頼朝・足利尊氏・足利義満でも思いつかなかった、大名を貧乏にさせ、力を持たせないようにする政策を使いました。また、他の将軍とは違い、先進した欧州との貿易を積極的に行っていて、それは外国人まで家臣にしているほど。

ゲスト12さんの評価

天下の頭

小さな時に石合戦の勝敗を人数が少ない方がかつと予想し、その桃李になった。

姉川の戦いで信長を救う奇策を思いついた天才。

長久手の戦いで秀吉を背後から追いかけて発砲したという大軍の秀吉への勝利のきっかけを掴める作戦を思いついた。大砲と掘り埋め作戦によって勢いで自分に勝った真田勢に大勝。

ゲスト1さんの評価

江戸の創作者、徳川家康

徳川家康さんは、戦国武将をあまり知らない自分でも、徳川家康さんについて、1つだけ、言える凄い事が有ります。それは、天下人になって、戦の無い江戸の時代を作った事です。多分知っているとは思いますが、若い時、戦に負けた時、「大」を怖すぎて漏らした事が、面白くて徳川家康さんを選んだ理由です。

オオオ大王さんの評価

稀代の政治家

260年のあいだ続いた徳川幕府の礎を築いた偉大な人物だと考えます。戦国大名として乱世の中でじっと耐えながら、晩年に大成舌姿は、中高年男性サラリーマンの有りたい姿だと考えます。織田信長や豊臣秀吉のような派手さは有りませんが、堅実な人生は見習いたいと思いますl

なんと445さんの評価

三河の誇り

私の地元である三河地方の出世頭といえば徳川家康です。

なんと言っても戦国時代を終わらせ200年の平和の時代を作り上げた功績はとても大きいです。

幼少期に織田、今川に板挟みにあいながら、耐えて耐えて天下統一をした姿勢には見習わなくてはいけないと常々思います。

さわやかレモン22さんの評価

地元のヒーローで、徳川家康が昔から身近に感じていました。先祖との関わりがあるので私としては特に誇らしいです。

まず、地元ということが大きく、小さいときから家康の生まれた所で育ちました。毎日岡崎城に散歩もしていました。そして私の先祖とも関係あります。そのため一番身近な存在で、地元民として天下統一までした家康は、誇らしいです。うちの先祖と似て、ずる賢さがあり、性格的にはあまり好かれてない印象もありますが、そのずる賢さがあったからこそ、天下統一ができたんだと思います。

三河未来の古娘さんの評価

すご過ぎる方。凄いという言葉だけでは表し切れない。

日本の首都を住みやすくした方です。元々東京(江戸)はとても住める環境ではなかったみたいです。今の便利な東京の生活と見比べると考えられませんね。そこで、仲間を集めて海を陸にしたりと色々な努力をした結果、住みやすい環境になったんです。それだけでなく、幼少期につらい経験をしたり等があって大変な生活だったのではないかと思います。

がおがお🦕さんの評価

すごい人だけど・・・・・・・・

豊臣秀吉に不満を持つのは分かる。

そして関ヶ原の戦いで石田三成を殺して、将軍になり、豊臣家を滅ぼし、天下人になった。ずるいと思う。だって信長が最初天下統一を築き、秀吉が、全国を統一したのに、家康は淀殿(茶々)と秀頼を自害させて、自分が天下人になるなんて。家康ファンの人、すみません。

戦国時代超大好き‼️さんの評価

日本を敗戦国にした狸おやじ

もっとも愚政策な鎖国をもって、当時欧州諸国にも負けない程の軍事強国だった日ノ本の発展を阻害した。徳川幕府、一強のために他藩の力を削く政策を200年続け日本の近代化は20年は遅れた、もし日本人(アジア人)が欧米諸国と対等に渡り合っていたなら、当時の白人至上主義もかなり変わっていた。アジアの多くはもっと早くに独立出来ていたかもしれないしそもそも日本の後押しがあれば、植民地化されない国もあったであろう。そうなれば大東亜戦争もなかったかもしれない。徳川の罪はあまりにも大きい

さくらさんの評価

有能で狡猾

江戸幕府の祖。彼自身が将軍位に就いていたのはわずか2年間だが、徳川将軍家が政権を担っていくというパフォーマンスとしては結構いい。幕藩体制に関しても悪くない。ただし、経済に関しての先見の明は無いようで、江戸幕府は米を基軸とした経営を強いられた。

ちなみに、徳川家康自身は朱印船貿易など、海外との交易には熱心に取り組んでおり、徳川家康が鎖国をしたというのは間違い。それに鎖国したから欧米に遅れたと言っているが、少なくとも産業革命が起こるまでは日本は世界有数の軍事大国だった。また、経済面では欧米より先に管理通貨制度の考えが生まれていた。

将博士さんの評価

最終的に天下を取り戦国の世を終わらせた傑物

織田信長、豊臣秀吉と並んで有名な武将である徳川家康、言わずと知れた江戸幕府を開いたその人である。激動の戦国時代を生き抜いて最終的に天下人として江戸幕府の基礎を築いた傑物である。「鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス」なんて川柳にある通り辛抱強く機会を待ち、きっちり天下統一に至った手腕は間違いなく天才のそれだ。

k0j1さんの評価

すごいけど............

徳川家康は天下人ですごいことは分かるけど、私の敵💦💦💦

家康公ファンの人ごめんなさい🙏

ちなみに私は大谷吉継🎀ファンです❣️

けれど、関ヶ原の時の家康の戦い方が前に負けた事を活かしていてとてもかっこいいです(((o(*゚▽゚*)o)))😍

もし大谷吉継が東軍だったら(多分だけど💦)1番家康公が好きだと思いました💭

天国👼🌈💐に向けて『尊敬してます』と家康公に言いたい❣️

それと江戸時代を開いたり、戦の世を終わらせたりしたので、そういう所では1番大好きです😉❤️

改めて家康公ファンの人私の敵なんて言ってごめんなさい🙏🙇♀️🥺

🙋宣言🔥

これからは家康公の事、悪く言いません🤞

他の人の事も悪く言いません‼️

家康公の良いところ 新しいの見つけたら、また投稿します❣️❤️🥰💝

(この文考えてる間に家康公の事好きになってきた😘)

ゲストちゃん🥰さんの評価

家臣に恵まれただけの人

家康は正直家臣達に助けられて将軍になれたと言っても過言ではない。

家康は本多忠勝や井伊直政などの戦で活躍する家臣。

榊原康政や酒井忠次などの政治面などで活躍する家臣。

本田正信などの知略で活躍する家臣。

これらの人たちがいたから将軍になれたんです。

結局は豊臣の天下奪ったし。

なんなら大阪の陣で家康は討ち取られてた可能性、全然ある。

戦国時代大好き小学生さんの評価

これこそ戦国最強

家康は滅亡した大名の家臣を受け入れたり、自分に勝った大名の作戦を真似したりして徳川の勢力を拡大させ、最終的には天下を取った。

政治体制・策略などにおいても1575年 以降の合戦から見たら1位と言って良いでしょう。戦国最強です。

ゲスト1さんの評価

関連しているアイテム

関連しているタグ

みんランで人気のランキング

「偉人・歴史上の人物」タグで人気のランキング

戦国の世を戦い抜いた戦国武将

徳川家康の若い頃の名前は竹千代。

親と離れて、2年間織田家の人質となる。

その後今川家の人質となる。

織田信長と清洲同盟を結ぶこととなる。

長篠の戦いで武田勝頼を倒す。

関ヶ原の戦いで西軍石田三成を破り、征夷大将軍になる。

そして265年続く江戸幕府を開くが病死する。

歴史大好きさんの評価