1分でわかる「落語家」

日本が世界に誇る伝統芸能「落語」

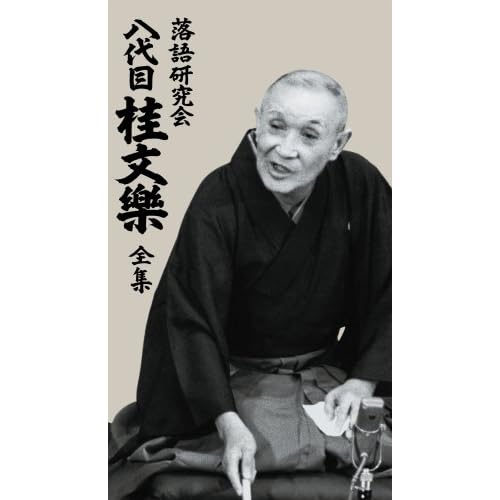

落語家はほとんどが落語の団体に所属しています。落語は笑いを届けるだけでなく伝統・文化を後世に伝えるという機能も持っているのです。そのため基本的に、師匠から弟子へ受け継がれる形なので、系図をたどると熱い歴史を覗くことができます。落語家として、その芸が認められ人間国宝として認定された人物は現在3人。笑点の五代目司会を務めていた桂宇多丸さんを人間国宝にという動きもありました。中心となった三遊亭圓楽さんは「桂歌丸を人間国宝にする会」を立ち上げ、文部科学省あてに署名を集め、初日だけで署名が6000人、最終的には7万人近くも集まったそうです。

落語の醍醐味は客席で“楽しむこと”

落語といえば、気軽に生で見ることができるものも魅力の一つ。都内でも浅草、上野、新宿などアクセス抜群の寄席がたくさんあります。1人では敷居が高いと思われがちですが、実は寄席で行なわれるのは落語だけではありません。講談、漫才、漫談、音曲、手品、曲芸など、バラエティーに富んだ構成が用意されています。入退場のタイミングも自由なので、気軽に楽しむことができます。

万人におすすめできる落語家

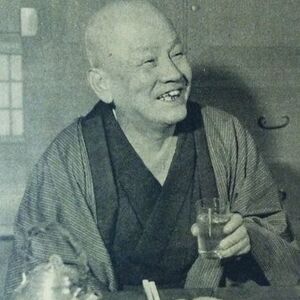

故人でありながら、いまだに根強い人気を持つ志ん朝師匠。その芸風は、ひとことでいえば「華やか」です。

まさに「立て板に水」といえる流れるような語り口、早口でも無理なく付いていける抑揚や間の取り方。本当に明るく楽しい高座で、一席聴いた後には何とも言えない幸福感が味わえます。

初心者の方でも、志ん朝師匠の落語を聴けばきっと落語の魅力が理解できるでしょう。まさに万人におすすめできる、伝説の落語家です。

得意演目は多岐にわたりますが、まずは『愛宕山』『火焔太鼓』『大工調べ』あたりの演目を聴いていただきたいです。

『落語の教科書.com』管理人

藤堂のすけさん

1位の評価

華々しく散った天才落語家

5代目古今亭志ん生を父に持ち、兄には10代目金原亭馬生がいる落語一家で生れ育った志ん朝師匠。

その巧みな話術と人物描写は、聞いてる人にその情景をすぐに思い浮かべさせます。

人を笑わせる滑稽噺はもちろんのこと、人情噺で泣かせる話もできるという芸達者な師匠でした。

バーニングさん

1位の評価

淀みのない落語

噺の展開中、「え~」とか、「あ~」とか、いわゆるFiller words/soundsがほぼ存在しない。

「ってーこと(ということ)」や、「~ですなっ(語尾が上がる)」のような言い回しが小気味よくて、容姿と実にマッチしている。

かなり早口なのだが、滑舌が抜群に良く、聞き漏らすことがない。

まくらも噺の時代背景と現代とを並べて話してくれるので、とても入りやすい。このまくらがまた面白いんだ。

JonaGさん

1位の評価