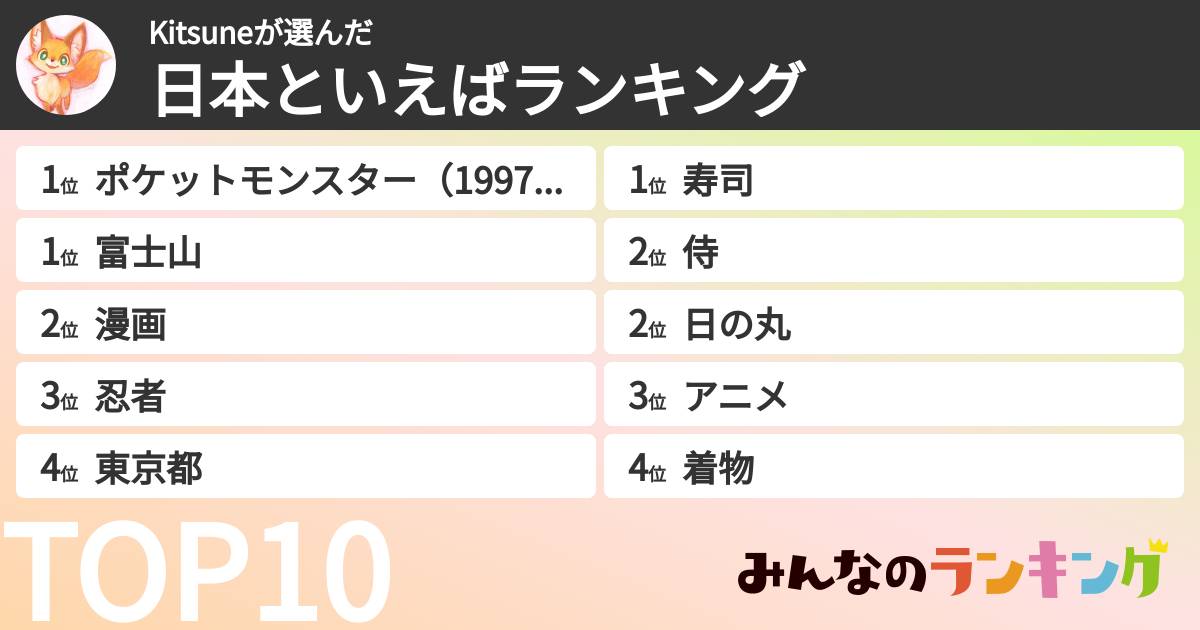

ランキング結果をSNSでシェアしよう

Twitterでシェアランキング結果

1位富士山

1位寿司

1位ポケットモンスター(1997年)

引用元: Amazon

2位日の丸

2位侍

2位漫画

3位アニメ

3位忍者

4位着物

4位東京都

4位相撲

5位サクラ

5位京都

5位日本食(和食)

6位天守・城

6位畳

7位姫路城

7位神社

8位寺

8位天ぷら

8位醤油ラーメン

8位味噌汁

8位ツル

9位刺身

9位歌舞伎

9位コスプレ

10位そば

10位パチンコ

パチンコとは、ガラス板で覆った多数の釘が打たれた盤面上に小さな鋼球を盤面左下から弾き出し、釘に従って落ちる玉が特定の入賞口に入ると、得点あるいは賞球が得られる日本の遊技(ゲーム)である。漢字表現は「自動球遊器」。最も一般的な営業形態は風俗営業として、客が遊技の結果得た鋼球をパチンコ店が指定する特殊景品と交換し、景品買取業者(古物商)が運営する景品交換所がそれを買い取る形で現金と交換するシステムとなっている。日本においては風俗営業に分類される。規制が年々強化され、2019年12月末時点でパチンコホール経営企業数は、前2018年同月末比で205社減少し2,798社、店舗数は408店舗減少で9,386店舗。公益財団法人・日本生産性本部の余暇創研が2020年夏に発表した『レジャー白書2020』によると、日本のパチンコ・パチスロ産業は20兆円規模になっている。

10位織田信長

11位白米

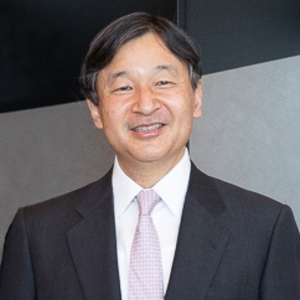

11位天皇

11位茶道

12位伊勢神宮

12位島国

12位たこ焼き

12位白川郷

13位緑茶

13位スタジオジブリ

13位花火

13位みかん

14位海

15位四季

16位元号

元号(げんごう)は、中華帝国(中国)で創始された紀年法の一種。特定の年代に付けられる称号で、基本的に年を単位とするが、元号の変更(改元)は一年の途中でも行われ、一年未満で改元された元号もある。

16位ビートたけし(北野武)

16位京漬物

16位徳川家康

16位空海

ライフスタイルの新着記事

おすすめのランキング

あわせて読みたいランキング