ランキング結果をSNSでシェアしよう

Twitterでシェアランキング結果

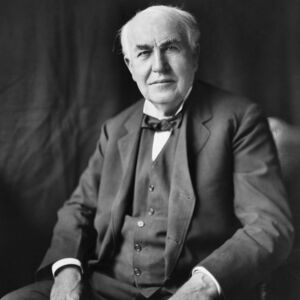

1位武田信玄

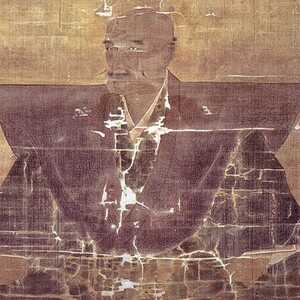

2位織田信長

桶狭間の戦いにおいて「小軍にして大敵を怖るることなかれ。運は天にあり。此の語は知らざるや。」という名言を残した

戦のプロフェッショナルを育てる、兵農分離を始めた

商業的大名

本拠地は清州→小牧→岐阜→安土

尾張を統一し、兄弟間の熾烈な抗争を勝ち抜いた織田信長は、1560年、駿河の今川義元と対峙し桶狭間の戦いでわすが2000の兵で25000(諸説あり)の今川軍に勝利します。

寡兵で大勢の相手を倒したのです。

3位北条早雲

戦国時代は北条早雲の下剋上から始まったと言われています

戦国時代に相模国(さがみのくに:現在の神奈川県)を統一した人物。小田原城の城主で、鎌倉幕府の執権・北条氏とは全く関係はありません。鎌倉時代に活躍した北条氏と分けるため、「後北条氏」や「小田原北条氏」と呼ばれます。なかでも北条早雲は、「戦国時代は北条早雲の下剋上から始まった」と言われるほどの戦国武将です。一介の浪人から戦国大名へと成り上がったと描かれることも多

4位徳川家康

5位毛利元就

権謀術

安芸国の国人領主から、中国地方全域を統一した戦国時代の豪傑。幼少期に両親を失い、19歳で兄を失い、さらに甥までをも亡くしたことで、次男にして毛利家の家督を相続します。権謀術に長け、稀代の策略家としても有名な武将です。一代で中国地方統一を成し遂げた。天下統一の志が無かったので、この順位としました。

6位豊臣秀吉

賤ヶ岳の戦いの柴田勝家との一戦に勝ち天下人となった

「豊臣秀吉」は、「織田信長」や「徳川家康」と並び戦国三英傑の1人に数えられている戦国武将です。豊臣秀吉は農民の出身でしたが、数々の武功を挙げた上に本能寺で織田信長を暗殺した「明智光秀」を討ち取ります。その後、清洲会議で対立した「柴田勝家」に勝利すると、「毛利輝元」(もうりてるもと)や「小早川隆景」(こばやかわたかかげ)らを取り込み勢力をさらに拡大し、ついには天下人・関白まで上り詰めました。「墨俣一夜城」(すのまたいちやじょう)や「金ヶ崎の退き口」(かねがさきののきくち)など様々な逸話を残した豊臣秀吉の生涯をご紹介します。

7位明智光秀

「私の本心を知らない人から何と言われようと構わない。この命も名誉もすべて惜しくはない」

丹波平定で戦上手でもあり、家中軍法でもわかるように政治力もある。秀才

出自は、美濃国土岐(現在の岐阜県南部)の庶流であったと考えられている。

本圀寺の変にて、窮地に陥った足利義昭の危機を救ったのが明智光秀でした。明智光秀は、細川藤孝や池田勝正達と協力して三好三人衆を退けました。

その後京都奉行の職務を任されることになります。

金ヶ崎退き口という撤退戦で羽柴秀吉と共に殿を務め奮闘しました。その後織田信長から褒美として宇佐山城を任されることになりました。その後、明智光秀は比叡山延暦寺焼き討ちで実行部隊の中心として活躍。

さらに、長篠の戦い、天王寺の戦い、有岡の戦い、信貴山城の戦いなど数々の戦に参戦。

四国全土を領有しようとする長曾我部元親と南半分にせよと命令する織田信長の仲介役としての仕事も任されました。

「私の本心を知らない人から何と言われようと構わない。この命も名誉もすべて惜しくはない」といった名言を残しました

18 条からなる家中軍法は、明智光秀が本能寺の変の1 年前に福智(知)山城で制定したものといわれています

8位北条氏康

統率力と政治力に長けた武将

北条家と言えば、桓武平氏の流れを汲む、相模の名門の家柄。

郡の制圧時に集落の掌握・建設状態を維持、用兵 敵部隊を挟撃中、自部隊の攻撃上昇、作事 城下施設の建設効率上昇と言うように統率力と政治力に長けた武将であり、武力、知略もそこそこ、総合力ではトップ10に入る大名であろう

9位上杉謙信

武田、北条、織田なと、数々の戦をし、その勝率97%。あまりの強さに「軍神」と言われるようになった

戦の勝率が97%だったと言われています。

本拠地春日山城

越後国山内上杉家16代当主の戦国武将です。

結果は、長尾景虎軍の圧勝。続く第二次川中島の戦いでも、川中島の所領を領主に返すという有利な条件を引き出し、長尾景虎軍が勝利します。

1557年(弘治3年)の第三次川中島の戦いでは、長尾景虎軍は武田領内に深く進軍し、武田軍も決戦を避ける形で守りを固め、膠着状態のまま戦いが終わりました。

1559年(永禄2年)、長尾景虎は2度目の上洛を果たし、「正親町天皇」(おおぎまちてんのう)や将軍・足利義輝に拝謁。足利義輝から管領並みの待遇を受けたと言われています。

1560年(永禄3年)5月、「桶狭間の戦い」によって「甲相駿三国同盟」の一角が崩れたのをきっかけに、長尾景虎は北条氏康の討伐を決断しました。越後国から関東へ向かう道中、上野国(現在の群馬県)箕輪城主「長野業正」(ながのなりまさ)の支援を受けながら北条方の諸城を次々と攻略。関東に拠点を作り、徐々に北条軍を追い詰めていきます。

そのまま機を伺いながら年を越しますが、その間に北条討伐に向け関東諸将らの協力を仰ぎ、ついに武蔵国(現在の東京都、埼玉県、神奈川県北東部)へ進軍を開始。

武蔵国の各城を配下に治めつつ小田原城を目指し、10万もの軍勢で小田原城を含めた諸城を包囲して、攻撃を開始しました。長尾景虎の猛攻により、北条氏康が籠城を決断するまで追い込むことに成功したのです。

しかし、勝利を目前にした状況で、長期出兵を維持できない軍が無断で陣を引き払い、結果的に戦力は減少。さらに、武田信玄が動きを見せることで、長尾景虎軍は背後への牽制も余儀なくされ、戦況は膠着状態へと一転します。1ヵ月に亘る包囲も実を結ばず、長尾景虎軍は鎌倉へ撤退したのです。

1561年(永禄4年)、長尾景虎は上杉憲政の要請で山内上杉家の家督と関東管領職を相続しました。そして、名前を「上杉政虎」(うえすぎまさとら)へ改名。

同年8月、関東から帰国した上杉政虎は、5回に亘って行なわれた「川中島の戦い」の中で最も有名な「八幡原の戦い」(第四次川中島の戦い)へと臨みます。濃霧が立ち込める中で上杉政虎は「車懸りの陣」(くるまがかりのじん)を展開。「車懸りの陣」とは、自陣の兵を何列も組み、攻撃を仕掛けては離脱し、後ろに控えていた余力ある兵が攻撃を仕掛けるという波状攻撃の一種です。霧が晴れた途端に上杉軍が目の前に現れたため、武田軍は意表を突かれて戦場は一気に混戦を極めました。

そして、この戦いで有名な逸話はもうひとつあります。それは、上杉政虎が馬を駆って敵本陣に乗り込み、武田信玄へ斬りかかる「上杉謙信と武田信玄の一騎打ち」。斬りかかった上杉政虎の一太刀を、武田信玄は持っていた軍配で受け止めたという逸話ですが、これに関しては後世の創作であるという説が濃厚です。

本合戦は、武田家重臣「山本勘助」や、武田信玄の弟「武田信繁」が討ち死にするなど、武田軍へ甚大な被害を与えたものの、明確な決着がつかないまま終わりを迎えます。

1561年(永禄4年)11月、上杉政虎は「生野山の戦い」(なまのやまのたたかい)で北条氏康と対峙しますが、川中島の戦いの損害が響いて敗戦。しかし、松山城から北条軍を退けることには成功しました。

そして、敗れた上杉政虎に次の試練が襲い掛かります。それは、同族である「上杉憲盛」(うえすぎのりもり)などによる裏切り。諸将が北条側に寝返ったことで状況が一変したのです。

上杉政虎は、裏切った諸将を再び服従させようと動きますが、難攻不落と言われた「唐沢山城」の攻略が難航し、1560年(永禄3年)に始まった「唐沢山城の戦い」はその後、1570年(元亀元年)に上杉政虎が兵を引くまで10回に亘り行なわれました。

1561年(永禄4年)は、上杉政虎が名前を「上杉輝虎」(うえすぎてるとら)に改名した年でもあります。

翌年の1562年(永禄5年)7月には越中国に出陣して勢力を拡大しますが、関東を空けている間に北条・武田連合軍5万人による松山城襲撃を受け、劣勢に陥りました。国境が雪で塞がれている状態での急襲であり、上杉輝虎は急ぎ松山城へ向かいましたが間に合わず落城。

しかし、上杉輝虎は松山城陥落をものともせず、武蔵国や下野国(現在の栃木県)、下総国(現在の千葉県北部、茨城県の一部)、常陸国(現在の茨城県)へと攻め込み、諸城を次々と攻略していきました。

1564年(永禄7年)、最後の川中島の戦い(第五次川中島の戦い)が勃発。60日にも亘る戦いの結果は引き分け。そして、この戦いを最後に上杉輝虎と武田信玄が川中島で戦うことはなくなります。

1565年(永禄8年)、関東統治に欠かせない要衝「関宿城」(せきやどじょう)を巡る「第一次関宿合戦」で、上杉輝虎は苦戦を強いられるだけではなく、関東にいる上杉方諸将の離反というさらなる追い打ちをかけられました。

武田信玄が北条氏康との甲相駿三国同盟を破って駿河国(現在の静岡県)へ侵攻したことで、両者は盟友から敵対に関係を変えて、戦況は三つ巴の状態となりさらに混沌を極めます。

1569年(永禄12年)に上杉輝虎と北条氏康は「越相同盟」(えつそうどうめい)を締結。武田信玄への牽制の意味と、北条方の侵攻を止めるための軍事同盟でした。

一方で関東諸将らは、度重なる関東出兵に対する不満が溜まっており、この同盟でさらに上杉輝虎へ不信感を抱くようになります。長年に亘って北条氏と敵対関係にあった安房国(あわのくに:現在の千葉県安房郡)の大名「里見義弘」(さとみよしひろ)は、上杉輝虎との同盟を破棄して、武田信玄と同盟を結びました。

1570年(元亀元年)12月、上杉輝虎は出家して法号「不識庵謙信」(ふしきあんけんしん)を称し、この時点から「上杉謙信」と名乗るようになります。

1571年(元亀2年)10月、北条氏康がこの世を去ったことをきっかけに、再び状況は変わりました。北条氏康の次男「北条氏政」(ほうじょううじまさ)が家督を継いだことで、上杉側との同盟を破棄。北条氏政は、武田信玄と同盟を結び直して、上杉謙信と敵対するようになったのです。

1574年(天正2年)、上杉謙信は利根川を挟んで北条氏政と睨み合っていましたが、増水していた利根川を渡れず、相対したまま撤退。同年の「第三次関宿合戦」では、関東諸将らが救援軍を出さなかったことで上杉謙信は攻撃することができないまま、関宿城は降伏。この時点で、関東における上杉派の勢力は大幅に低下していました。

1576年(天正4年)、能登国(現在の石川県北部)の覇権を手に入れるために上洛を急いでいた上杉謙信は、能登国の拠点「七尾城」に目を付けます。

七尾城内では、上杉謙信に頼りたい派閥と、「織田信長」に付こうと考えている派閥で内部対立が起きていました。上杉謙信は、戦わずして掌握しようと近づきましたが交渉は決裂し、能登国の覇権を賭けた「七尾城の戦い」が開始されます。

上杉謙信は、まず外堀から埋めるため、能登国の諸城を次々と攻略していき、七尾城を孤立させることに成功しました。

しかし、七尾城は松尾山の山上に築かれた難攻不落の山城だったため、上杉謙信は攻略に約1年もの時間を要することになります。さらに同時期、追い打ちをかけるように北条軍の進軍や敵軍による諸城奪還で戦況は悪化していきましたが、上杉謙信は七尾城攻略を諦めませんでした。

1577年(天正5年)、長い籠城戦の末に七尾城内では疫病が流行したため、ついに降伏。こうして上杉謙信は、能登国の覇権を握ることに成功したのです。

上杉謙信が七尾城を攻略した同年、七尾城からの援軍要請を受けていた織田信長は、救援のため軍勢を派遣しようとしていました。

そして、「羽柴秀吉(豊臣秀吉)」をはじめ、3万にも及ぶ大軍で進軍を開始。加賀北部へ進軍したことを知った上杉謙信は、迎え撃つために一気に南下します。

一方で織田軍側は道中で意見の相違から、豊臣秀吉が離脱するなど足並みが揃わない状況が続いた上に、上杉軍がすでに目と鼻の先に着陣している連絡を受け、形勢不利を悟って撤退を開始。その状況を見た上杉謙信は、手取川を渡る織田軍を追撃し、撃破に成功するのです。

そして、その翌年の1578年(天正6年)。遠征から春日山城に戻った上杉謙信は、次の遠征に向けて準備を行なう最中に城内の厠で倒れ急死。享年49歳。死因は、脳溢血などの病気と言われています。

10位伊達政宗

独眼竜

伊達政宗は、独眼竜政宗の異名で知られる出羽国出身の戦国武将。17歳で奥州伊達氏の家督を継ぐと、19歳で南奥州を支配し、仙台藩初代藩主となって東北の繁栄を築きました。あと10年、20年生まれるのが早ければ天下人となっていたかもしれないと言われる伊達政宗は、謝罪と処世術の達人でした。

11位真田昌幸

真田 昌幸(さなだ まさゆき)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。 甲斐国の武田信玄の家臣となり信濃先方衆となった地方領主真田氏の出自で、真田幸隆(幸綱)の三男。信玄・勝頼の2代に仕え、武田氏滅亡後に自立。織田信長の軍門に降り、滝川一益の与力となったが、本能寺の変後に再び自立し、近隣の北条氏や徳川氏、上杉氏との折衝を経て、豊臣政権下において所領を安堵された。上田合戦で2度にわたって徳川軍を撃退したことで、徳川家康を大いに恐れさせた逸話で知られるが、関ヶ原の戦いで西軍についたために改易された。 軍記物や講談、小説などに登場したことで、後世には戦国時代きっての知将・謀将としての人物像としてよく知られ、武田二十四将の一人にも数えられることがある。子に真田信之(上田藩初代藩主)、真田信繁(真田幸村)ほかがいる。他にもお初という織田信長の使いに入った真田の子という説もある

知勇兼備

1569年、武田家と北条家が争った三増峠の戦いが勃発します。真田昌幸はこの戦いで、武田家の重臣馬場信春の使番を務めていました。

任務は、戦場において正確な情報を伝えることですが、真田昌幸はその任務を正確にこなすだけでなく、戦場での一番槍も挙げ、武田信玄の信頼を勝ち取ったのです。三増峠の戦いは、武田家の勝利で幕を閉じます。真田昌幸(知勇兼備、武田氏が滅びた後、織田信長に従属した。上杉景勝と同盟を組み、徳川氏と対峙出来る構図にした。その後も豊臣秀吉の与力となり、幾度も窮地を切り抜ける。この立ち回りは賞賛に値します。大好きな武将です

12位島津義弘

島津の退き口

1572年(元亀3年)伊東義祐が3,000の大軍を率いて攻めてきました。いわゆる木崎原の戦いです。敵方の攻撃に対して、島津義弘は、わずか300の兵でこれを打ち破りました。このとき採った戦法が「釣り野伏せ」です。釣り野伏せとは、隊の配置を左右と真ん中にし、左右の隊はあらかじめ隠れておきます。真ん中の隊は敵の正面に激突させ、押されているふりをして退却し、追撃してきた敵を隠れていた左右の隊で挟み撃ちにする戦法です。真ん中の隊も攻撃に転じれば、左右、正面の3方向から攻撃できます。

この戦法は、少数で大軍を殲滅させるのに有効でした。島津軍は、釣り野伏せ戦法を効果的に使いこなすことで、数の上では不利な戦を何度も勝利することになります。

耳川の戦いで大友宗麟に大勝

「島津家久」(しまづいえひさ)は、決戦の地を湿地帯である沖田畷(おきたなわて:現在の長崎県島原市)に選定。兵力に勝る龍造寺軍をおびき出し、殲滅(せんめつ:残らず滅ぼすこと)させる作戦を採ることに決めました。

島津軍は、龍造寺軍が攻めてくると、おびき寄せるため応戦することなく退却。それを追撃してきた龍造寺軍に伏兵が鉄砲や弓を打ち込む奇襲攻撃で、龍造寺軍にダメージを与えました。龍造寺軍は、前線が退却しているにもかかわらず、後方に控えていた部隊が前進。これにより、身動きが取れなくなるなど、大混乱に陥ります。この戦いで龍造寺隆信は討ち取られ、沖田畷の戦いは、島津・有馬連合軍の大勝利となりました。

沖田畷の戦いの勝利によって、島津氏の勢力は北九州まで拡大。九州には島津氏に対抗できる勢力はなく、九州統一目前という状況でした。

朝鮮・明軍は島津義弘の戦いを見て鬼島津を名付け恐れました。

島津の退き口として有名な退却作戦など、逸話は数知れない。秀吉軍20万に対して最後まで戦うことを諦めなかった九州の勇将。大好きです

13位立花宗茂

戦いは兵数の多少により決まる物ではない

立花宗茂は、九州勢の中で非常に活躍した戦国武将のひとりです。

九州征伐で武勲を立てた立花宗茂は、豊臣秀吉より所領を授かり大名に出世。一介の家臣だった者が大名に出世することは、当時では異例の出来事でした。その後も、朝鮮出兵に参加するなど、豊臣秀吉が亡くなるまで、活躍を見せています。

豊臣秀吉が生前、東の本多忠勝、西の立花宗茂と評していたことから、徳川家康も立花宗茂を警戒していたようです。立花宗茂は、豊臣秀吉が亡くなったあとも、豊臣秀吉に対する恩義を重んじる人物でした。

14位本多忠勝

東の本多忠勝

本多忠勝は、生涯をかけて徳川家康に奉公し徳川幕府250年の天下の基礎を築いた戦国武将です。

徳川四天王、徳川三傑、徳川十六神将のひとりであり、徳川家臣最強の武将であったと語り継がれています。日本三名槍のひとつである「蜻蛉切」(とんぼきり)を愛刀としていた武将です。

単騎で朝倉軍に正面から突入した姉川の戦いや武田軍から徳川家を守った一言坂の戦いなどで武功を上げた本多忠勝の強さはまさに別格。生涯で57回もの戦闘に参加したにもかかわらず、傷ひとつ負わなかったという逸話があります。

16位斎藤利三

明智光秀が織田信長に殴られてでも家臣に置いておきたい人物だった。

明智光秀が織田信長に殴られてでも家臣に置いておきたい人物だった。

1580年(天正8年)、光秀が苦労して手に入れた丹波の「黒井城」の運営は、利三に任されました。

この黒井城の場合、長い攻防戦の結果、城門や城壁はボロボロ。周囲の民家は焼け、田畑も荒れ果てていました。そんな状態で城に入った支配者を、住民が歓迎するはずがありません。そんななかで斎藤利三は、城の近くにあった屋敷を修復して拠点とし、様々な政策を打ち出しました。例えば明智軍が基地として使った寺に「人足役」(にんそくやく:税として課される労働)を免除する政策には、地元の人々と上手くやっていこうとした斎藤利三の苦労がしのばれます。戦で手に入れた国の運営は、ある意味、城を落とすよりも難しい仕事だったのです。

光秀が信長に対して謀反を起こそうとした時、斎藤利三は断固反対していました。

本能寺の変にて、光秀が利三の言うことを聞いて山崎で迎え撃つよりも坂本城に籠って戦えば、良いと進言したが却下されました。

斎藤利三の進言をどちらかでも許可していれば光秀にとって良い結果になったかもしれない程の金言でした。

17位吉岡定勝

秀吉の軍歴の中でも輝かしい時期に因幡の小豪族でありながらも秀吉から大金星を挙げたのが「吉岡定勝」なのです。

羽柴秀吉の鳥取城の包囲戦時。

吉岡定勝の防己尾城は鳥取城の西方にありました。

秀吉は包囲軍に襲撃を繰り返す吉岡定勝を叩き潰そうと考え秀吉自身も防己尾城へと進軍。

秀吉は意表をついて彼の親衛隊である黄母衣衆に大きな湖水側から城を攻撃させましたが…。

しかし裏をかいたつもりが逆に裏をかかれた黄母衣衆は逆襲されて岸の水際へと追い詰められて壊滅。

しかも秀吉が黄母衣衆に与えていた『千成瓢箪』の馬印の旗もが奪われてしまいました。

吉岡軍は

「天下無双の秀吉を討ち取ったり!証拠はこの千成瓢箪の馬印!」

と大声をあげて盛り上がりました。

その後、意地になった秀吉は再度攻撃しようとしましたが、

軍師の黒田官兵衛に

「鳥取城を落とせば防己尾城は自落するので攻略不要!」

と諫められ、城への包囲・兵糧攻めを指示して鳥取城包囲戦へと帰還。

元々は官兵衛は防己尾城攻略は必要無しとして派兵に反対していたのです。

結局、防己尾城はその後、半月ほどで落城。

しかしその時には防己尾城はすでにもぬけの殻で吉岡定勝らの脱出後でした。

秀吉の軍歴の中でも輝かしい時期に因幡の小豪族でありながらも秀吉から大金星を挙げたのが「吉岡定勝」なのです。

17位赤井直正

丹波の赤鬼

「丹波の赤鬼」と言われ恐れられた。

明智光秀の氷上郡侵攻に対し、直正は黒井城に籠城し、2ヶ月以上が経とうとした頃、波多野秀治が突如、反旗を翻して、明智軍を急襲。赤井、波多野軍に三方から攻め立てられた明智軍を敗走させた。

18位甲斐親直

「島津には決してこちらから戦いを仕掛けずに守勢に徹し、天下を統一する者が現れるまで持ちこたえるように」

阿蘇家家臣。

内政・外交・軍事とマルチに大活躍。

生涯において60戦無敗と言われる弱小大名の阿蘇家の柱石。

とにかく主家の阿蘇家を裏切った者は例え親族であろうと徹底的に誅殺する過酷さを持った人物でした。

大友氏と龍造寺氏と島津氏の3者の間で生前中は弱小大名の阿蘇家を見事に存続させました。

天正11年(1583年)

75歳にて病死。

直前には

「島津には決してこちらから戦いを仕掛けずに守勢に徹し、天下を統一する者が現れるまで持ちこたえるように」

と遺言。

しかし2年後、

島津氏の攻撃により阿蘇氏はあっさり降伏し滅亡。

それは豊臣秀吉の九州征伐の1年前の事でした。

19位斎藤道三

ライフスタイルの新着記事

おすすめのランキング

あわせて読みたいランキング

信玄堤で有名だ

甲斐の戦国大名

本拠地は躑躅ヶ崎館

農本主義的大名

甲斐の虎と呼ばれた彼の率いる武田軍は当時最強と言われ、その武勇はのちの天下人織田信長の耳にも届き、恐れさせるほどでした。天下を目指していた武田信玄が、上洛を前に病に倒れることがなければ、日本の歴史は変わっていたかもしれないとも評されています