ランキング結果をSNSでシェアしよう

Twitterでシェアランキング結果

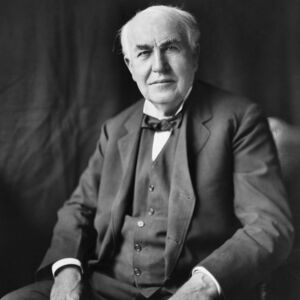

1位徳川家康

2位大谷吉継

西軍最強の武将

大谷吉継は、小早川秀秋の裏切りで討ち死にした、敗軍の将です。

しかし、実を言うと、関ヶ原の勝敗にすら関わってくる武将です。

関ヶ原の戦い。東軍が半日で勝利したので、東軍の圧勝に見えますが、かなり紙一重の頭脳戦です。

と言うことで大谷吉継のその強みは圧倒的な頭脳と読みの力にあります。西軍は序盤は優勢に戦いを進めており、大谷吉継は、最初から小早川秀秋が裏切ることは読んでいました。だから、秀秋が裏切った時に封殺できるように対策を取っていました。しかし、脇坂の裏切りで状況は変わります。大軍を相手に真っ向から戦うしかなくなってしまったので、奮戦しましたが、討ち死にしてしまいました。しかし、この作戦がハマっていたら西軍優勢のまま戦いが進み、勝敗は逆転していました。つまり、家康が準備を少しでも怠っていたら、勝っていたのは西軍です。また、大谷吉継は、秀吉に「100万の兵を使わせてやりたい」と言われるほどの指揮能力があります。

このことから、家康には一歩及ばないものの、大谷吉継は戦国最強クラスの武将であることがわかります。

3位織田信長

戦国時代における財界の魔王

信長は天下をほぼ統一して土台を作った人物ですが、戦の采配といった能力は低いです。ではなぜ信長がここまでの偉業を成せたのか。それは国力です。経済力です。

その基盤を作り上げたのは信長であり、それがなければ秀吉は天下を取るなんて不可能です。

信長は、生まれた時から環境には恵まれていました。尾張の石高は凄まじいものでした。その上、信長は家康と同盟を結んで東の守りを盤石にした上で、同じく国力の高い美濃を抑えました。そして、足利義昭を守って上洛すると、摂津と近江を手に入れました。近江は琵琶湖に面しているため、水運も盛んです。

そして何よりも重要なのが、当時、日本最大の経済都市だった堺がある、摂津を手に入れたことです。

堺などの物流の要を抑え、海外からの物流を見事に支配。そして自分は金で常備兵で質の良い大軍や、鉄砲などの新兵器で軍事力を底上げし、敵対する大名は海外からの物資をなかなか得られない。

経済を支配することで明確なアドバンテージを作り、圧倒的な軍事力で天下統一事業をほぼ達成したわけです。

これが、武田信玄や上杉謙信などの戦国最強と言われるほどに優れた大名が、信長に勝てないシンプルな理由、国力の差です。

この国力の差をほぼ一代で実現させたのは凄すぎます。

統率力や戦術眼まであれば、間違いなく1位だったのですが、残念ながら本能寺の変で明智光秀に裏切られて死んでいるのでこの順位です。

4位立花宗茂

西日本最強の武将

自らが総大将となった戦いでは一度も負けていない。そんな武将が強く無いわけがありません。

宗茂の強みは、総合力です。高い築城力も持ち合わせ、それを生かした優秀な戦術で数々の戦いに勝利した他、領民からも慕われる高い統率力や、九州の地の利を生かした貿易による経済支配。そして鉄砲や早合といった強力な新兵器を手に入れるといった軍事力など、能力に抜け目がありません。数としては大大名よりかは少ないものの、質を極め、高い頭脳で勝利してきたのが宗茂です。

5位島津義弘

鬼島津

あの島津の退き口で有名な島津義弘。島津義弘の強みは、何と言っても圧倒的な統率力と兵の質です。

家臣達に、この人についていきたい。この人のためだったら死んでも助けると思わせるのは、高い統率力の証です。

また、中国王朝「明」の20万の大軍と交戦し、6000人で勝利してしまうのも、兵の質と義弘の優秀さを物語っています。

また、島津の退き口では、捨てガマリで残った兵は命を捨てて防戦し、義弘は逃げると言う戦術で、本多忠勝を落馬させ、井伊直政を負傷させました。この戦いからも、兵の質と義弘の高い統率力が伝わります。

6位毛利元就

西日本屈指の策略家

毛利元就の強みは、総合力と、何と言っても頭抜けた策略です。

厳島の戦いでは、事前工作で敵側の内乱を誘発して戦力を削ぎ、その上で厳島で奇襲を仕掛けて勝利しました。厳島の戦いは、日本三大奇襲の一つとされています。

また、尼子氏と戦った第二次月山富田城の戦いでは、尼子軍を兵糧攻めにして飢え死にさせ、その上投降した者すら切り捨て、そして、「投降を認める」という立て札を出し、さらには粥の炊き出しを行うなど、精神的に揺さぶりをかけ、尼子軍は雪崩の如く投降し、最終的に尼子氏は投降を余儀なくされました。

こうした知略の他、高い統率力や、両川体制を築いているあたり政治面や武力も抜け目がなく、石見銀山があるため、経済面も盤石です。

7位上杉謙信

戦国最強の戦術家

恐らく、戦いにおいて最強なのは上杉謙信です。というかそうでなければ軍神なんて異名もつかないのですが。上杉謙信の強みは、何と言っても戦場を支配する読みと戦術です。

栃尾城の戦いでは、敵が川を渡り始めるタイミングで出陣し、敵の足場が不利なうちに撃退しました。

また、兄である晴景との戦いでは、小荷駄を連れていないことから、晴景軍が兵を引くことを予測し、撤退するタイミングで奇襲を仕掛けて勝利しました。

小田原侵攻作戦では、武田信玄が碓氷峠を越えたという報告を受けた際にも、冷静な思考を保ち、小田原城を一気に攻め落として今川を滅ぼし、そのまま挟撃して武田を滅ぼすという構想を持っていたそうです。しかしここで謙信の一番の弱点である説明能力の低さが出て、やむ終えず撤退するしかなくなりました。これが成功していたなら、恐らく謙信は天下統一ができていたでしょう。

そして手取川の戦いでは、鉄砲軍団を擁する織田家重臣・柴田勝家を、鉄砲が使えない大雨を狙った夜襲で圧勝しました。

また、謙信の所領である越後は、金山が多いため、経済力も非常に高く、国力においては、非常に優れています。

謙信の弱点は、説明能力の低さと、俗世間の無さ。つまり、人の欲望などを捉える力が無く、国をまとめるのに苦労しているということです。そのせいで領地争いが起こって家臣たちで内部分裂が起こり、その結果大熊朝秀が武田と内通し、謀反を起こしました。

天下を統一できても、まとめることはできないと思います。

8位雑賀孫市

最強の鉄砲軍団のリーダー

雑賀孫市は、圧倒的すぎる戦強さを持っています。第一次雑賀合戦では、2000の軍で10万の織田軍と対決し、障害物をあらかじめ橋に仕掛けて馬の脚を取り、鉄砲で撃つというゲリラ戦法で圧勝しました。

第二次雑賀合戦でも8万の織田軍と戦い、圧勝しています。

第三次雑賀合戦では10万の豊臣軍と対決し、流石にこの時は負けましたが、豊臣軍は2万の死者を出しています。

9位北条氏康

少なくとも関東最強

北条氏康は間違いなく関東最強の武将です。

先代である氏綱との世代交代の際、今川と武田と対立しましたが、和睦を図り、その後の日本三大奇襲の一つとされる河越城の戦いで山内上杉、翁谷上杉、足利古河公方の三者連合軍相手に勝利して関東の支配を盤石にしました。

ここで読み取れるのは非常に冷静な判断力と三者連合軍にすら勝利してしまう優秀な作戦です。

また、小田原侵攻作戦で上杉謙信に攻められた際も、10万の大軍相手に長時間抵抗することが出来ており、信玄の出陣があったとはいえ謙信を撃退しました。

このことから、関東最強の戦国武将は北条氏康だと考えます。

10位武田信玄

個の力量だけならトップ5には入る実力者

武田信玄は、個人としては非常に高い実力を持っています。

まずその戦績です。何とたったの3回しか負けたことが無いという、圧倒的な戦績があります。

武田信玄の強みとしては…

・謙信とも読み合えるレベルの高次元の知略

・強力な家臣団をまとめ上げる統率力

・窮地に追い込まれても冷静に陣形を操って持ち堪える判断力

・信玄堤を始めとした政治力

があります。

どれを取っても非常に高い能力を持っています。

第四次川中島合戦で、上杉謙信にキツツキ戦法を見破られて突撃された際も、鶴翼の陣を展開して別働隊が戻ってくるまでの時間を稼ぎました。上杉謙信と比べても、知略以外は殆どの面で勝っています。

ではなぜ信玄を謙信よりも下の順位にしているのか。

それは地政学的観点で最悪の立地だからです。

いくら個の力が強くても、立地が悪ければ非常に不利になります。

逆に言えばそれでも生き残れるほど信玄の力は圧倒的なのですが、海のない立地が仇となって滅亡しかけたこともあります。

よって信玄は第10位です。

11位伊達政宗

交渉術で最後まで勝ち残った人

伊達政宗が生き残れたのは、卓越した交渉術を持っていたからです。

謀反への対応もあり、小田原征伐に遅参してしまって秀吉からその罪を疑われたのですが、白装束を着て罪を最小限に留めたり、窮地に陥ることはありましたが、最終的に生き残ってきました。

それは、政宗に圧倒的な交渉力があったからだと言えます。

その証拠に、スペインとの同盟も、秀忠さえいなければ成功していた可能性は高いです。

また、藩内における政治力も極めて高く、仙台藩を発展させ、それが今も続いています。そして最終的には100万石を超える大大名になったということを考えると、東北地方最強の武将は伊達政宗だと思います。

12位最上義光

奥州の実力者

最上義光は、近隣の戦国大名との関係性が強く、それを利用し、同盟を結ぶことで大きなアドバンテージを持っています。また、謀略、統率、武勇においての能力が非常に高く、かなり有能な武将だと思います。

戦では謀略を生かして勝利したり、白鳥長久に関しては暗殺という手段で戦うことすらせずに勝利してしまいました。

そこで思いました。勿論戦いにおける武勇や戦術眼、駆け引きは重要なものですが、本当に強い武将は戦いすら起こさないのだと。

戦いを起こせば、当然多くの兵士達が死亡し、自分も損害を被ることになる。だから極力戦いを起こさずに勝つ、もしくは戦いが起きたとしても謀略でまともに戦うことすら許さず勝つことが重要だと思います。それでいて武勇も優れているのが義光です。

直江兼続軍2万相手に7000人で互角に渡り合い、援軍に来た伊達政宗と連携して追撃にも成功しています。

そして最終的には約57万石の大名になっていることからも、実力が認められていることがわかります。

また、統率力も非常に高く、家臣からも慕われています。

13位真田昌幸

真田 昌幸(さなだ まさゆき)は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名。 甲斐国の武田信玄の家臣となり信濃先方衆となった地方領主真田氏の出自で、真田幸隆(幸綱)の三男。信玄・勝頼の2代に仕え、武田氏滅亡後に自立。織田信長の軍門に降り、滝川一益の与力となったが、本能寺の変後に再び自立し、近隣の北条氏や徳川氏、上杉氏との折衝を経て、豊臣政権下において所領を安堵された。上田合戦で2度にわたって徳川軍を撃退したことで、徳川家康を大いに恐れさせた逸話で知られるが、関ヶ原の戦いで西軍についたために改易された。 軍記物や講談、小説などに登場したことで、後世には戦国時代きっての知将・謀将としての人物像としてよく知られ、武田二十四将の一人にも数えられることがある。子に真田信之(上田藩初代藩主)、真田信繁(真田幸村)ほかがいる。他にもお初という織田信長の使いに入った真田の子という説もある

家康さえ恐れた築城の神

真田昌幸が生き残れた理由は、高い築城力にあります。

真田昌幸が建てた上田城は、知名度こそ高くないものの、難攻不落の城です。現に鳥居元忠や徳川秀忠の大軍を難なく返り討ちにしています。大坂の陣で真田が出陣したと聞いた家康が、「親か?子か?」と震えながら聞いたというエピソードからも昌幸の恐ろしさがわかります。

14位北条氏綱

黎明期の伝説無双

黎明期で北条氏綱に勝てる武将はいないと思います。

黎明期の評価に傾いてしまうのでこの順位ですが、生まれる時代がもう少し遅くて、その環境に適応していれば、さらに上位も狙えたかもしれません。そのことを如実に証明しているのが今川義元との戦いです。義元は北条家との友好路線から武田家との友好路線に切り替えていきました。それに氏綱が怒り、戦いが始まるのですが、氏綱は義元に勝利して領地の一部を略奪することに成功し、さらに助けに入った武田氏や扇谷上杉氏にも勝利しました。このことから、いかに氏綱が強いのかわかると思います。

よって、黎明期最強の武将は北条氏綱だと思います。

15位北条早雲

最初の戦国武将

北条早雲は、黎明期を代表する、最初の戦国武将です。

謀略の能力が非常に優れており、伊豆征伐は今川氏と協力しながら敵方の武将を寝返らせて相手を孤立させることで勝利し、騙し討ちで小田原城を陥落させました。扇谷上杉氏、山内上杉氏と敵対しましたが、そのような中で伊豆、相模の2ヶ国を平定しました。

また、世渡りも上手く、高い統率力もあり、領民から慕われていました。

16位酒井忠次

徳川四天王の中で最強

徳川の家臣と言われたら誰を思い浮かべるでしょうか。

大抵の人は、戦で手柄を立て、蜻蛉切や無傷伝説を持つ本多忠勝を思い浮かべるかと思います。

しかし、酒井忠次は地味ながらも徳川家康に最も貢献した人物の一人だと思います。

忠次は主に政治面でその手腕を発揮しており、領内におけるあらゆる問題を解決しています。

三河一向一揆を解決したのは忠次です。

また、徳川家臣団をまとめ上げ、揉め事が起これば仲裁するといった高い統率力も有しており、実務面においては欠かせない武将だったと言えます。その一方で戦でも優秀なのが忠次です。

長篠の戦いでは長篠城を取り囲んでいる武田軍を奇襲して退路を塞ぐという極めて優秀な作戦で武田軍を苦しめ、勝利を確定させました。

信長からも絶大な評価と信頼を得ており、どれほど優秀な武将かわかると思います。

地味なところでもしっかりと働いて貢献しているのが忠次の強みです。こんな人が部下に欲しいですよね。

ライフスタイルの新着記事

おすすめのランキング

あわせて読みたいランキング

戦国最強

何と言っても最終的に天下を取った人なので最強なのには間違い無いのですが、家康の強みとしては、総合力です。逆に総合力がなければ天下なんて取れないわけですが、特に抜きん出ているのは知略と冷静さ、そして用意周到な準備です。

徳川家康は、戦う前から、極めて高度な深謀遠慮と用意周到な準備で、アドバンテージを作ってきました。それが顕著に現れているのが、関ヶ原の戦いです。もう戦う前から武断派大名を人形の如く操っていましたね。家康はまず、吏僚派の石田三成と武断派大名達の対立に目を付けました。そして三成襲撃事件の際に、わざと三成を生かしておくことで、自身と敵対する勢力を1つの戦で滅ぼせる状況を作り、その上三成を餌にして武断派大名が自分に従うという構図を実現。

そして大義名分を掲げて上杉景勝を攻め、三成を誘導。

その上で西軍の大名達を調略してアドバンテージを作ってから開戦する。完璧な戦略です。

また、大坂の陣では、真田に威力では劣ったものの、堀埋め作戦で無力化して夏の陣で勝利するなど、冷静さも頭抜けています。

その上強力な家臣団をまとめ上げる統率力もあります。

そして、強さとは数。徳川家康には無論、最強の軍事力があるわけですから、間違いなく戦国最強の武将です。(長々とすみません)