【専門家監修】ワインおすすめランキング!種類別の美味しいワインの選び方も徹底解説

店頭やレストランなどでたくさん並んでいるワイン。選び方がよくわからないまま、値段だけを見てテキトーに飲んでいる人はいませんか?

赤と白の違いやラベルの読み方など、ちょっとした知識を学ぶだけで、ワインはもっと美味しく楽しくなります。

この記事では、ソムリエ資格を持つ専門家のタメになるコメントとともに、ワイン選びで役立つ情報を網羅。専門家も投票に参加している各種ワインランキングも掲載しているので、あなたにぴったりな1本がきっと見つかります!

公開日: 2020/09/02

目次

- この記事に登場する専門家

- 【絶対知りたい】ワインの選び方

- 1.ワインの種類

- 赤ワイン

- 白ワイン

- ロゼワイン

- スパークリングワイン

- 2.ワインの味わい

- 赤ワインは「ボディ」で表す

- ボディによって飲み頃の温度が異なる

- 白ワインは「甘口・辛口」で表す

- 甘口・辛口で飲み頃の温度が異なる

- 3.ブドウの品種

- 赤ワインで使われる主な品種

- 白ワインで使われる主な品種

- 【プロに質問!】おすすめの品種は?

- 4.ワインの産地

- 旧世界

- 新世界

- 【プロに質問!】ここ最近で注目度が高い産地は?

- 5.ブドウの収穫年

- 収穫年(ヴィンテージ)とは

- 当たり年以外のワインは不味い?

- ワインは年代が古いと美味しい?

- 6.ワインのラベル(エチケット)の見方

- ワイン選びで気になるポイントを専門家に質問

- Q.どのくらいの価格帯のワインなら失敗が少ない?

- Q.じゃあワイン選びに失敗したらどうしたらいいの?

- Q.ワイン選びに迷ったらどうしたらいい?~レストランで注文する場合~

- Q.ワイン選びに迷ったらどうしたらいい?~店舗やネットで買う場合~

- Q.ワインをお得に買うならどこ?

- Q.逆に高価なワインを購入するときは?

- 【知って得する】ワイン選びの豆知識

- 1.ワインの味わいを表すさまざまな表現

- 【プロに質問!】表現の実例を教えて!

- 2.ワインボトルの形

- ボルドー型

- ブルゴーニュ型

- シャンパン型

- ライン型・モーゼル型

- アルザス型

- ボックスボイテル

- 【プロに質問!】ボトルではない箱入りワインはどうなの?

- 3.ワインに合う料理の見極め方

- 迷ったら「ロゼの辛口スパークリングワイン」を選ぼう

- ワインの種類×合う料理一覧

- 【プロに質問!】コンビニでおつまみを買うならどの食品がおすすめ?

- 【プロに質問!】ワインと料理の組み合わせをもっと楽しむには?

- 【専門家も参加中】ジャンル別ワインランキング

- 安くて美味しいワインランキング

- 赤ワインワインキング

- フルボティ赤ワインランキング

- ライトボディ赤ワインランキング

- 白ワインランキング

- 甘口白ワインランキング

- 辛口白ワインランキング

- スパークリングワインランキング

- ワイン用語

- スワリング

- テイスティング

- ソムリエ

- デキャンタージュ

- マリアージュ

- ワイナリー

- 奥深いワインの世界へようこそ!

- 飲食品ランキングの投票を随時受付中!

- 関連するおすすめのランキング

この記事に登場する専門家

池田 卓矢(ワインバー店主・ソムリエ)

セミナーやツアー、イベントなどでワイン講師・ガイドとして喋ることを生業とする、フリーランスのソムリエ。2020年6月より札幌でワインバー「ルー」を経営。

楠瀬 肇(ワインコンサルタント・ソムリエ)

ソムリエ・バーテンダー職を経験後、ワインコンサルタントとして活躍。世田谷FMでラジオパーソナリティーとしても活動している。

蜂須賀 紀子(ソムリエ・ワイン文化講師)

料理人として渡仏したのち、ソムリエに転身。講師、イベント企画、コンサル商品開発などなど、ワインを軸に活動中。社団法人ワインアロマセラピー協会の会長でもある。

【絶対知りたい】ワインの選び方

まずはワイン選びに必須の内容を解説していきます。 赤や白などワインの種類から見ていきましょう。

1.ワインの種類

赤ワインや白ワインがあることを知っているけど、違いを詳しく把握している人はあまりいないのではないでしょうか? 赤と白に加えて、ロゼやスパークリングについて解説します。

赤ワイン

赤ワインは、黒い皮で覆われた「黒ブドウ」を使ってつくられます。ワインは製造過程でアルコール発酵をしますが、赤ワインにおいては果肉だけでなく、ブドウの皮と種も含めて丸ごと発酵。皮と種からブドウの果汁を絞るため、赤系の色合いになります。

また、ブドウの皮と種には渋味成分のタンニンが多く含まれており、白ワインに比べて濃厚な味わいが楽しめるのも特徴です。

白ワイン

黒色のブドウを使う赤ワインに対し、主に「白ブドウ」でつくられるのが白ワインです。製造方法も異なり、ブドウを丸ごと発酵させる赤ワインとは違い、白ワインはブドウの皮を取り除いた状態で果汁を絞り、発酵させます。 そのため、白ワインには黒ブドウを使用するものもありますが、製造工程のなかで皮を除去するため、最終的に白色のワインになるのです。

タンニンによる渋みもほぼないため、赤ワインよりもあっさりとした口当たりが楽しめます。

ロゼワイン

ロゼとはフランス語で「ピンク色・バラ色」を意味しています。その名の通りロゼワインは、美しいピンク色が特徴のワイン。薄いオレンジから濃いピンクまで、商品によって濃淡はさまざまです。

そんなきれいなピンク色を生み出すロゼワインの製造方法は主に3つ。 1つは、赤ワインと同じように黒ブドウを丸ごと発酵させ、色がある程度ついたところで果皮を取り除く「セレーション法」。そして、白ワインと同様に果汁のみで発酵を行う「直接圧搾法」と、赤ワインと白ワインを混ぜてつくる「混醸法」です。

ロゼワインの味わいは渋みがなく、白ワインに似たあっさりとした傾向となっています。

スパークリングワイン

スパークリングワインは、炭酸を含んだ発泡性のあるワインのこと。シュワっとした泡の爽快感を楽しめるのが特徴で、パーティやお祝いの席の乾杯で飲まれることが多いです。

スパークリングワインにも、赤・白・ロゼの3種類がありますが、メインは白。赤は珍しく、炭酸がある分、炭酸のない一般的な赤ワインよりも飲みやすいです。

■スパークリングワインとシャンパンの違いは?

スパークリングワインと同じ発泡性のあるワインとして、「シャンパン」があります。

シャンパンは、フランス最北のワイン生産地であるシャンパーニュ地方でつくられる、より上質なスパークリングワインのこと。シャンパーニュ地方でつくられたスパークリングワインのなかでも、一定の基準を満たしたもののみ「シャンパン」と名乗ることができるのです。

その基準は、ワイン法と呼ばれる法律で定められており、製造方法やブドウの品種など、さまざまな条件が設定されています。

(引用元: Amazon)

シャンパンといえば、"モエシャン"の略称で知られる「モエ・エ・シャンドン」が有名。バランスの良い上品な味わいで、世界中で親しまれています。

シャンパン人気ランキング!みんながおすすめする商品は? | みんなのランキング

ranking.net

2.ワインの味わい

赤ワインと白ワインには、それぞれ味わいの呼び方が違います。商品選びにおける大事な要素なので、違いをしっかり学びましょう。

赤ワインは「ボディ」で表す

赤ワインを選ぶときは、味わいの傾向を示す「ボディ」をチェックしましょう。

ボディは、フルボディ・ミディアムボディ・ライトボディの3種類。渋み(タンニン)の量やアルコール度数、ブドウの品種などによって、どれに該当するかが決まります。

ボディは各メーカーが独自に区分しているため明確な基準はありません。 しかしながら、赤ワインを選ぶための大切な目安になるので覚えておきましょう。

フルボディ

フルボディのワインは、渋みがある濃厚な味わいと香りが特徴。そのテイストは「重い」と表現されることも。決して飲みやすくはないため、上級者向けのワインといえます。 アルコール度数が高めで、14%以上の商品もあります。

ミディアムボディ

フルボディとライトボディの中間のワイン。濃すぎず軽すぎないバランスのとれた味わいで、ブドウ本来の渋みや酸味、香りが楽しめます。 アルコール度数は11~14%程度のものが多いです。

ライトボディ

口当たりが軽やかで飲みやすいワイン。渋みが少なくアルコール度数も低いものが多いので初心者向けです。 アルコール度数は11~12%ほどで、まれに10%を切るものもあります。

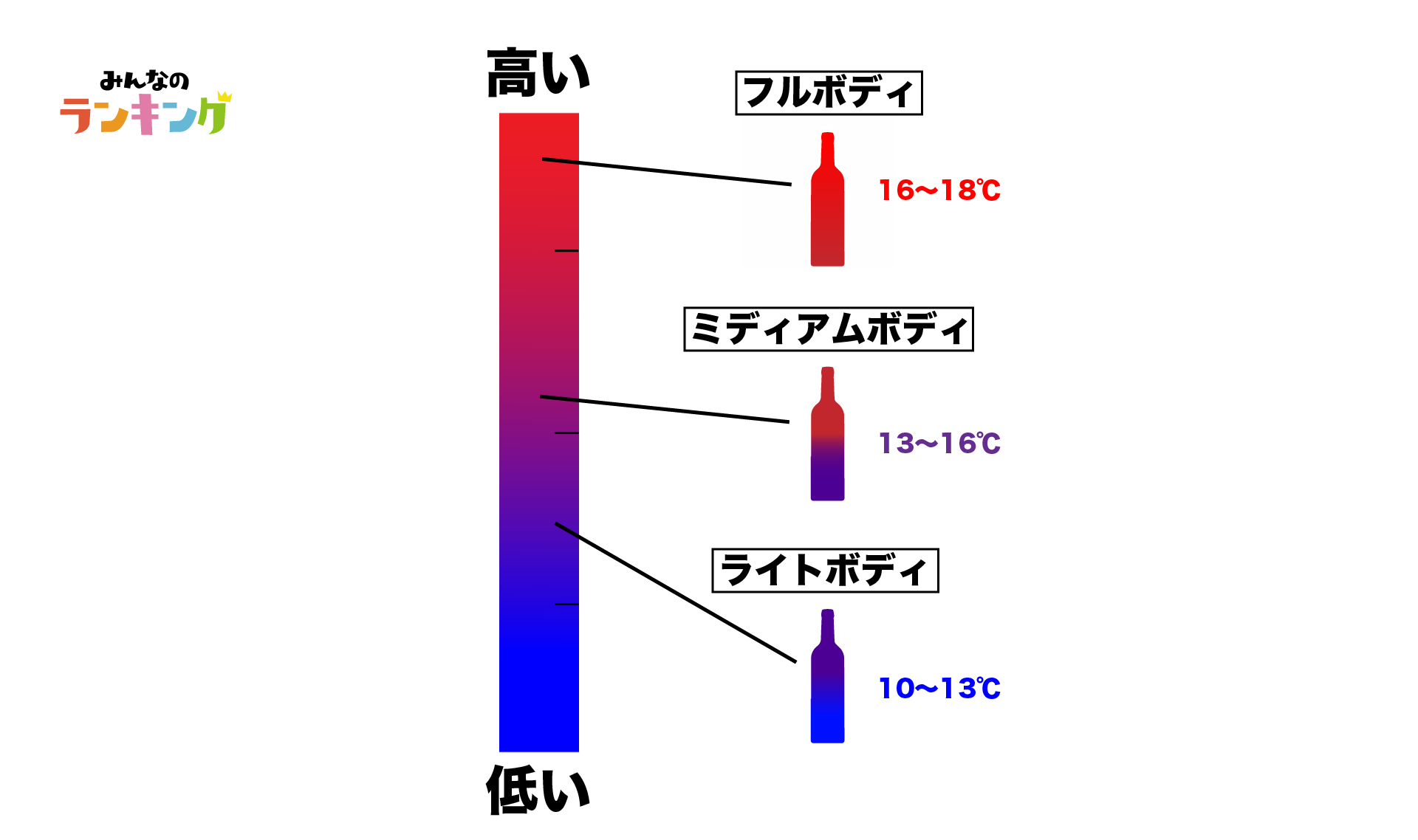

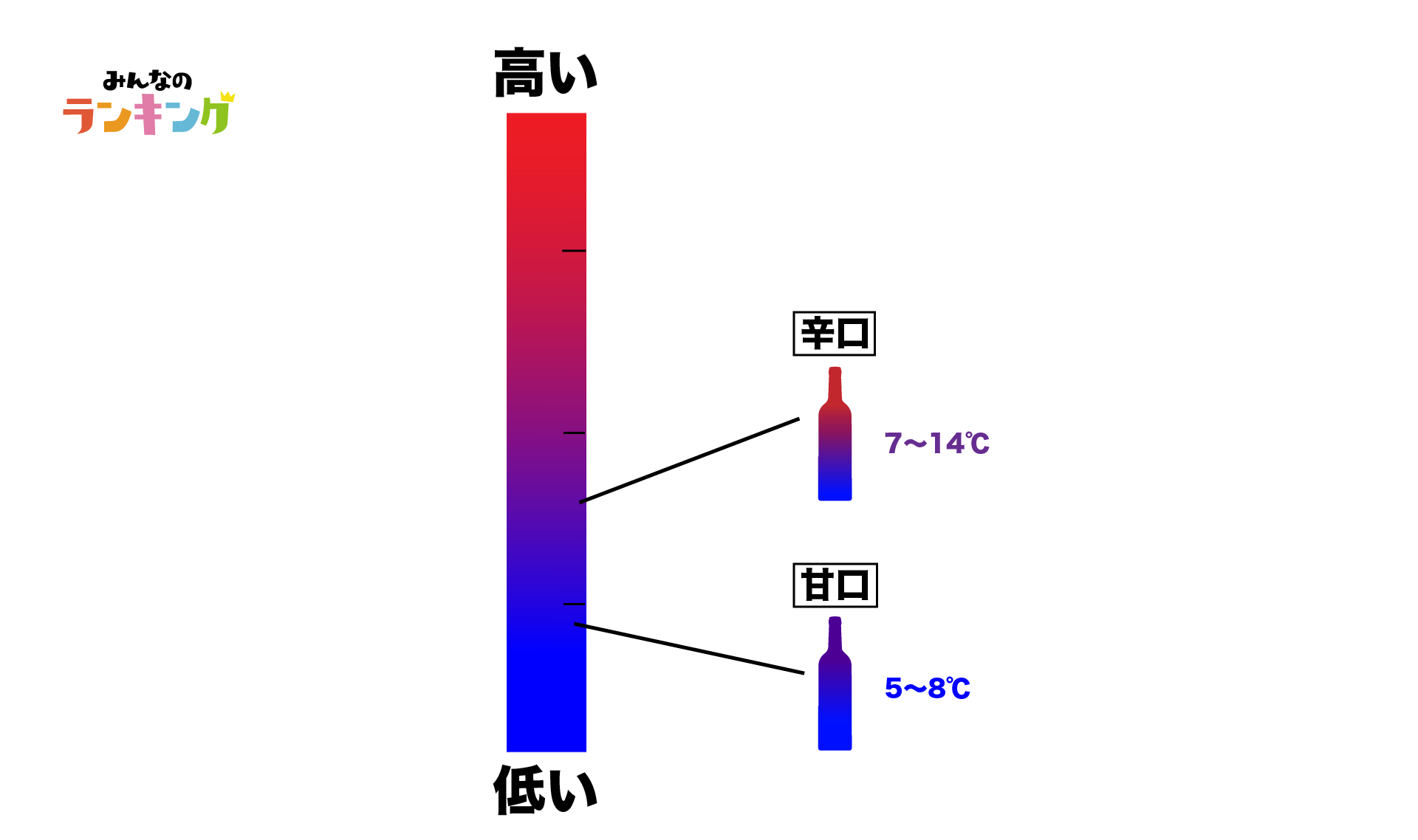

ボディによって飲み頃の温度が異なる

ワインの味わいは、温度によっても変わります。

赤ワインは冷やしすぎると渋みが強く感じられ、逆に温度が高すぎると甘みが強くなっていきます。そのため、もともと渋みが感じられるフルボディは過度に冷やしすぎないようにする……といったように、ボディに応じて最適な温度は異なります。

飲み頃の目安としては、フルボデイは16~18℃、ミディアムボディは13~16℃、ライトボディは10~13℃です。

「赤ワインは常温で飲むとよい」という話を聞くこともありますが、それはフランスでのこと。フランスよりも平均気温が低い日本では、氷水や冷蔵庫で冷やして飲むのがよいとされています。

白ワインは「甘口・辛口」で表す

赤ワインとは違って渋みのない白ワインの味わいは、「甘口」と「辛口」の2種類で表現されます。

辛口

ブドウが発酵することで、実に含まれる糖分の大部分がアルコールに変化し、糖度が低くなったもの。酸味が強いキリっとした味わいで、より食事との相性がいいです。 アルコール度数は甘口に比べて高めで、13%以上のものもあります。

甘口

ブドウの糖分を残すために、発酵を途中で中断して甘みを持たせたもの。ブドウ本来の甘さが楽しめることから「デザートワイン」とも呼ばれています。酸味が抑えられていて飲みやすいうえにアルコール度数も低めなので、初心者におすすめ。 食事中だけでなく、食前や食後に楽しむ人も多いです。

甘口・辛口で飲み頃の温度が異なる

白ワインは、赤ワインよりもしっかり冷やして飲むのがいいとされています。

目安としては、酸味のある辛口なら7~14℃、甘口なら甘みがすっきりと感じられる5~8℃。そのくらいの温度であれば、白ワインが美味しく感じられます。

3.ブドウの品種

ワインの味の最大の決め手は「ブドウ品種」です。代表的な品種を解説していきましょう。

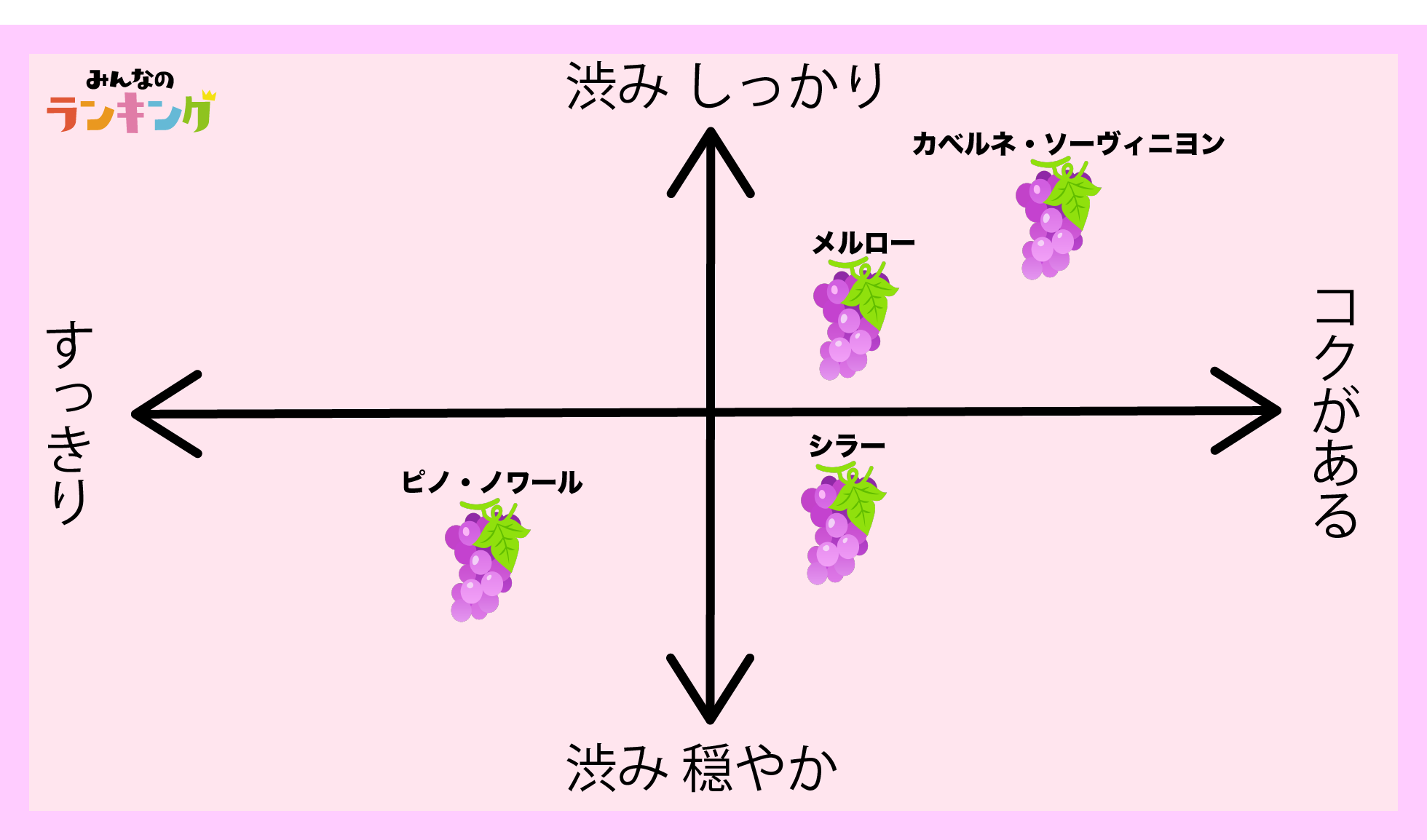

赤ワインで使われる主な品種

赤ワインに使用されるブドウ品種は数多くあります。そのなかでも代表的な種類を厳選して紹介します。

カベルネ・ソーヴィニヨン

赤ワイン用のブドウとして最もポピュラーな品種。原産はフランスのボルドー地方ですが、今では世界中で栽培されている「黒ブドウの王様」です。カベルネ・ソーヴィニヨンでつくられたワインは、渋みのしっかりとした、どっしりと濃厚な味わいが特徴。熟成させることで味に大きな変化がうまれるのも魅力の一つです。

メルロー

カベルネ・ソーヴィニヨンと同じフランスボルドー地方原産の品種。こちらは渋みがあまり強くなく、まろやかで口当たりのよいワインに仕上がります。果実味のある豊かな香りも特徴です。

ピノ・ノワール

フランス・ブルゴーニュ地方を原産とした、渋みが少なく酸味が強い、なめらかで繊細な味わいの品種。栽培が難しいとされており、つくり手や気候による味の違いを楽しめることから、上級者に人気となっています。世界一高額なワイン「ロマネ・コンティ」に使われる品種としても有名です。

シラー

胡椒のようなスパイシーな風味と凝縮感のある力強い味わい。フルーティさと渋みのバランスがよいのも特徴です。フランスの南に位置するローヌ地方を原産とした品種で、オーストラリアではシラーズと呼ばれています。

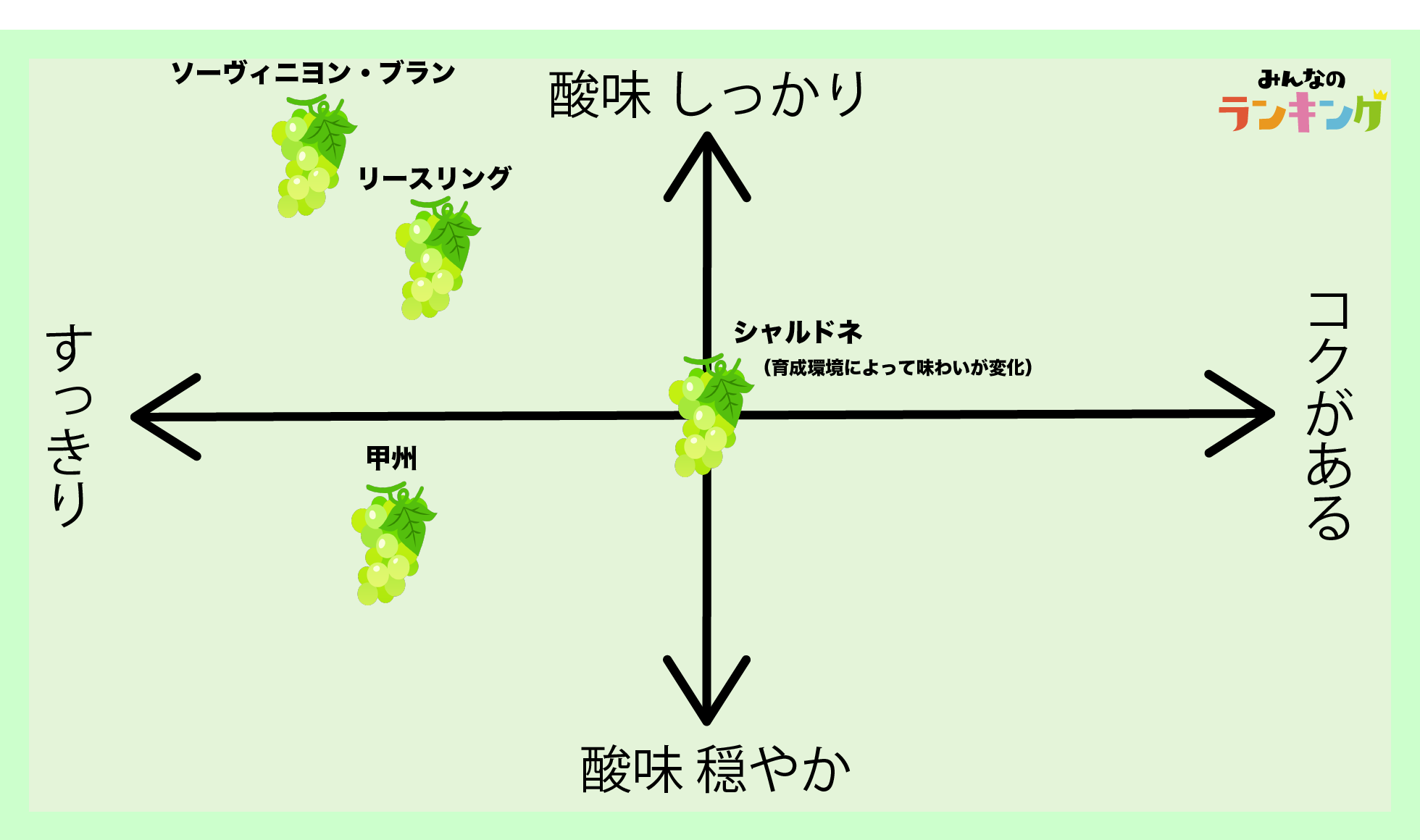

白ワインで使われる主な品種

続いて、白ワインに使われる主な品種について解説しましょう。

シャルドネ

ほぼすべてのワイン生産国で栽培されている白ワインを代表する品種で、「白ワイン品種の女王」と称されます。ブドウ自体に目立った個性がなく、育成した土地の気候や、つくり手の醸造方法などによって、ワインの味わいを変化させるのが特徴。例えば、寒冷な地域では酸味がはっきりとし、温暖な地域ではまろやかでコクのある味に仕上がります。

ソーヴィニヨン・ブラン

主にフランスのボルドー地方やロワール地方といった涼しい気候の地域で育成されている品種。一方で、温暖な気候であるニュージーランドやチリ、オーストラリアなどでも栽培されています。味わいの特徴は、爽やかな酸味とフレッシュな果実感。香りは、ハーブや柑橘類などと形容されることが多いです。

リースリング

原産国であるドイツをはじめ、多くの国で栽培されているブドウ品種です。しっかりとした酸味を持つ上品な味わいを生み出すうえに、辛口でも甘口でも高品質のワインがつくられることから、「最も高貴なブドウ品種」と呼ばれています。

甲州

甲州は、1000年以上の歴史を持つ日本固有のブドウ品種で、山梨県で多く栽培されています。酸味は穏やかで甘みもほんのり。柚子やかぼすといった柑橘系の風味を持っていることから、甲州でつくられたワインは和食とよく合います。

【プロに質問!】おすすめの品種は?

赤は「グルナッシュ」がおすすめ!

赤ワインでおすすめの品種を挙げるとするなら、「グルナッシュ」です。スペインでは「ガルナッチャ」、イタリア(サルディーニャ島)では「カンノナウ」と呼ばれていますね。

味わいは、辛口で果実のボリューム感があり、酸味は穏やか。

渋みも強く感じないとてもバランスの取れた味わいで、南フランス産やスペイン産などが特におすすめです。

価格帯は、1000円以下から数万円のものまでさまざま。お手頃なものは熟成させずにすぐ楽しめ、バランスのよいものが多いです。

高価なものになれば濃さも増し、渋みや酸味も出てきます。じっくりと寝かせると、渋みや酸味がやわらいでさらに美味しく味わえるので、高級ワインを選ぶ際に検討してみてください。

白の場合は「シャルドネ」!

白ワインの品種としておすすめなのは「シャルドネ」。フランスのブルゴーニュ地方を中心に世界中で栽培されていて、産地によって味わいは異なりますが、基本は辛口の品種です。

カリフォルニア、チリ、地中海沿岸部など温暖なエリアのシャルドネワインは、口に含むと甘口と疑うほどの豊かな果実味が楽しめます。

一方、北イタリア、フランス・シャブリ、北海道のシャルドネワインは、キリリとしたキレのある辛口が味わえます。

同じ品種でも違いがあることを理解していれば「シャルドネ」は白ワインにおける超無難なセレクトです。

4.ワインの産地

ワインは生産される場所によって味わいが変わり、当然国によっても特徴が変化するため、選ぶうえで「産地」を知ることは重要。ワインを生産する国々はワインづくりをスタートさせた年代によって、新世界と旧世界にわけられます。

新世界と旧世界、各国の特徴を解説していきましょう。

旧世界

旧世界(オールドワールド)とは、フランスやイタリア、ドイツなど、紀元前からワインをつくり続けているヨーロッパ各国のこと。 歴史が深いため、地域の気候や土壌に最適な葡萄栽培が行われており、産地ごとにワインの個性が際立っています。

フランス

風土や気候に恵まれたフランスは、ほぼ全土でブドウが栽培されている"ワイン王国"。そのなかでも2大銘醸地と評されるボルドー地方とブルゴーニュ地方について解説します。

■ボルドー地方

フランスの南西に位置するボルドー地方は、赤ワインで有名。複数の品種のブドウをブレンドし、繊細で複雑な味わいのワインを生産しています。主に使われている品種は、カベルネ・ソーヴィニヨンやメルローなどです。

また、ボルドーでは、ブドウの栽培から醸造、瓶詰めまでワインの製造を一貫して行う生産者である*「シャトー」の格付け*が実施されています。なかでもメドック地区で行われている格付けの第1級に属する「シャトー・マルゴー」や「シャトー・ラトゥール」などの5つは、最高品質のワインをつくり出す「ボルドー5大シャトー」と呼ばれています。

■ブルゴーニュ地方

フランスの東部にあるブルゴーニュ地方では、主に1種類のみのブドウを使う「単一品種」のワインを生産。村や畑ごとに気候や風土が異なるため、同じブルゴーニュ産ワインでもさまざまな味わいを生み出せるのが特徴です。赤ワインはピノ・ノワールが、白ワインはシャルドネがメインの品種として使われています。

ボルドーとは異なり、ブルゴーニュでは畑(区画)ごとに格付けがされています。上から順に、「特級畑(グラン・クリュ)」、「一級畑(プルミエ・クリュ)」、「村名クラス」、「地域クラス」の4つに分類されており、最上級のグラン・クリュは全体のわずか1%しか該当しないほど希少です。

ブルゴーニュワイン人気ランキング!みんながおすすめする銘柄は? | みんなのランキング

ranking.net

イタリア

全土が温暖な気候であるイタリアはブドウを栽培しやすく、全20州でワインがつくられています。イタリアで育った固有の遺伝子を持つブドウ品種=「土着品種」が数多く存在しているのも特徴で、イタリア赤ワインの象徴キャンティに使われる「サンジョヴェーゼ」や、白ワインでは酸味の強い品種「トレッビアーノ」などが有名。価格帯や種類の幅が広く、さまざまなタイプのワインを楽しめます。

ドイツ

冷涼な気候であるドイツでは、時間をかけてブドウが熟していくため、"美しい"と評される酸味のあるワインを生産。そのほとんどが白ワインとなっており、なかでも上品な味わいの品種であるリースリングを使ったものが有名です。

スペイン

世界トップクラスのブドウの栽培面積を誇るのがスペイン。気候が暖かいためブドウが完熟しやすく、フルーティなワインを楽しめます。スペインで生産されるワインのなかでも、スパークリングワイン「カヴァ」や、アルコール度数の高い酒精強化ワイン「シェリー」などは、日本でも有名です。

新世界

新世界(ニューワールド)は、15~16世紀の大航海時代以降にワインづくりを開始した国のこと。チリやアメリカ、ニュージーランド、そして日本などが該当します。新世界のワインは、旧世界に比べて安価なものが多い傾向にあり、総じてしっかりとした味わい・香りが特徴となっています。

チリ

ここ数年で日本のワイン輸入量No.1となっているのがチリ。生産コストが低いうえに、日本に輸入する際の関税もないため、コストパフォーマンスの高いワインが数多く揃っています。果実味の豊かなフルーティな味わいが特徴のチリワインのなかでは、カベルネ・ソーヴィニヨンを使った赤ワインが代表的です。

アメリカ

カリフォルニア州や、オレゴン州、ワシントン州、ニューヨーク州などでワインを生産。特にカリフォルニアはアメリカワインにおける代表的な産地として知られ、ブドウ本来の味わいを生かした*、糖度が高く酸味の穏やか*なワインが魅力です。

ニュージーランド

「1日のなかに四季がある」と言われるほど寒暖差があるニュージーランドで生産されるワインは、高い糖度としっかりとした酸味を持っています。産地としてはマールボロが代表的で、主にトロピカルなアロマが香るソーヴィニヨン・ブラン種のワインがつくられています。

日本

日本発のワインには、海外産のブドウを利用するものもありますが、日本産のブドウを100%使用して国内で製造したものを「日本ワイン」として定義。和食に合う繊細な味わいで、日本ワインは世界でも高い評価を得ています。日本を代表する品種としては、白ワイン用の甲州と赤ワイン用のマスカット・ベーリーAがあります。

【プロに質問!】ここ最近で注目度が高い産地は?

オレンジワインで有名な「ジョージア」をチェック!

今注目の産地が「ジョージア」。アメリカではなく、東ヨーロッパにある国です。

同国が注目を浴びている理由は、日本をはじめ世界中で流行している「オレンジワイン」の発祥の地であること。オレンジワインはその名の通りオレンジ色をしていますが、れっきとしたブドウからつくられるワインです。

白ブドウを原料としながら、赤ワインのようなタンニンのしっかりとした飲みごたえのある味わい。今では赤・白・ロゼに続く

5.ブドウの収穫年

ブドウは天候によって育成状況が変わるため、収穫された年によって味も変わってきます。そのためワイン選びにおいては、ブドウが収穫された年も大切です。

収穫年(ヴィンテージ)とは

ヴィンテージには「古くて価値のある」といった意味がありますが、ワインにおけるヴィンテージとは「ブドウの収穫年」のことを指します。ヴィンテージワインと聞くと「年代もので美味しいワイン」をイメージしがちですが、ブドウの収穫年が特定できるワインということです。 複数の品種を使用したワインをはじめ、ものによっては収穫年が明確になっていないノンヴィンテージ(NV)のワインもあります。

ブドウの収穫年は、ブドウの良し悪しを把握するために役立ちます。ブドウは天候によって成熟度が変わり、その年によってワインの味わいも変わり、出来がよい年(当たり年)と、悪い年(外れ年)があるためです。

当たり年以外のワインは不味い?

ただし、出来が悪い年だからといって不味いわけではなく、生産者の努力によって美味しいワインに仕上げることはできます。外れ年のワインは当たり年のものに比べると飲み頃が早いのが一般的です。

当たり年と外れ年はワインを選ぶ際の一つの目安。 産地や品種が同じでも、その年その年で異なる味を楽しめるのも、ワインの魅力といえるでしょう。

ワインは年代が古いと美味しい?

ワインには賞味期限がなく、寝かせて熟成させるほどに味がまろやかになり美味しくなるとされていますが、それはものによります。

1000~2000円程度の安価なワインは熟成を想定していない「早飲みタイプ」。時間の経過とともに劣化するため「買ったその日が飲み頃」と言われており、開封せず置いておいたとしても美味しく飲めるのはせいぜい1~2年ほどです。

反対に、保管することで味や香りが際立つのが「熟成タイプ」。数年で飲み頃を迎えるものから10年以上を要するものまでさまざまで、高価なワインであるほど、味のピークをが来るまでに時間がかかるといわれています。

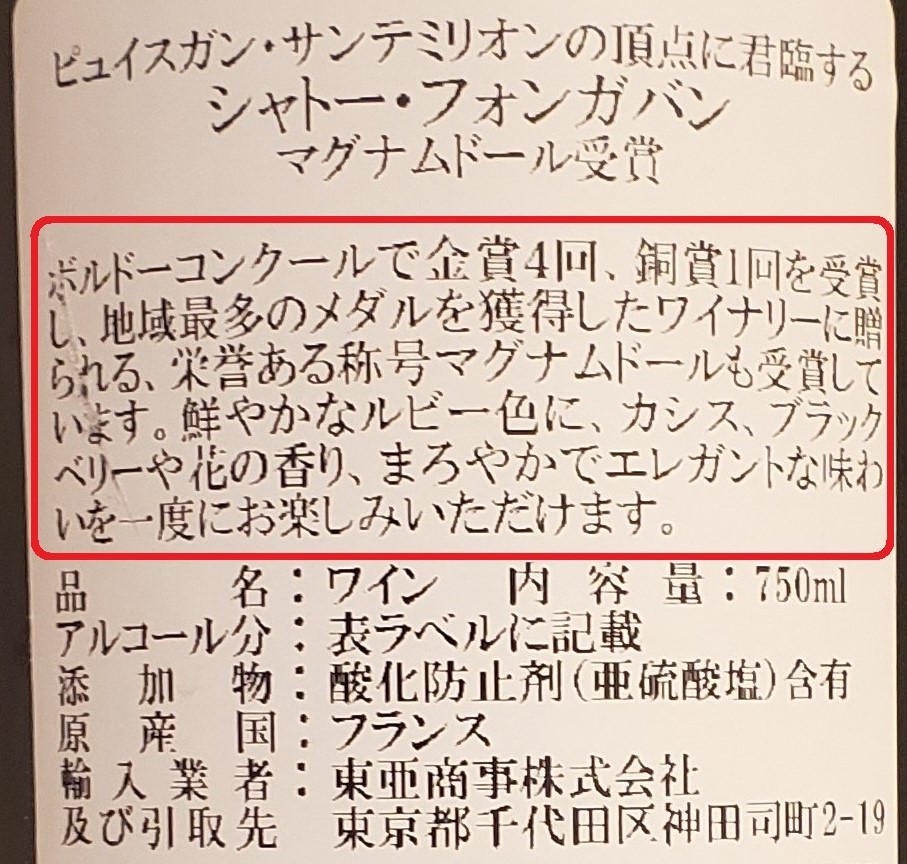

6.ワインのラベル(エチケット)の見方

ワインのボトルに貼られているラベルは「エチケット」と呼ばれています。下の画像は一例ですが、商品名・生産者やブドウの収穫年など、エチケットにはワイン選びに役立つ情報がたくさん記載されています。 店頭で購入するときにチェックしてください。

ワイン選びで気になるポイントを専門家に質問

ここまででワイン選びの基本のきを紹介してきましたが、わからないことがまだまだあると思います。 そこで、価格帯や、レストラン・店舗でのワインの選び方など、ビギナーが気になる質問を専門家にぶつけてみました!

Q.どのくらいの価格帯のワインなら失敗が少ない?

値段ではなくブドウ品種で選びましょう

単刀直入に言うと、値段だけを見て選ぶことはおすすめしません。

値段が高いほど上質なワインの可能性は高いですが、必ずしも「高価だと美味しい」とは言い切れないからです。

なかには希少価値だけで高値がついているものもあります。

1,000~2,000円程度の安くて美味しいワインもありますが、それもものによります。

値段ではなく、まずはブドウの「品種」に着目してみましょう。いろいろな品種を味わったうえで、自分の好みを見つけてみてください。

好みの品種がわかったら、記念日やイベントなどに奮発して、数千~数万円する好みの品種のワインを無理のない範囲で買うのが失敗しないコツといえるでしょう。

ブドウ品種を意識して選ばない限り、永遠に失敗し続けます……。

Q.じゃあワイン選びに失敗したらどうしたらいいの?

好みでなかったら料理に活用

購入したワインが好みではなかった場合の対処法としては、以下の方法があります。

①翌日にもう一度飲んでみる(空気に触れて味が変わっていることも)

②ワインの温度を変えてみる(冷やして飲んだ場合は常温に。常温だった場合は冷やしてみる)

③炭酸などで割って飲んでみる

④料理に使う

④に関しては「ワインを使う料理なんてつくらない」という方もいると思いますが、料理に使う日本酒をワインに変えるだけでOKです。

豚の生姜焼きに赤ワイン、角煮に赤ワインや白ワインなど、ワインはあらゆる料理にワインを使うことができます。

お試しあれ!

Q.ワイン選びに迷ったらどうしたらいい?~レストランで注文する場合~

恥ずかしがらずに聞くことが大切

ソムリエ経験がある立場から言わせていただくと、好みの味の「品種」や「生産国」を教えてもらえると、希望に沿うものを探しやすいです。

「フレッシュな辛口の白ワイン」や「赤だけどまろやかでコクが強すぎないもの」など、味わいの傾向を伝えるのも大切です。

美味しかったワインの写真を見せることも、かなりおすすめです!

写真をもとに、「この国のワインも似た感じですよ」とか「この品種もお好みかもしれません」というように、ソムリエも提案しやすくなりますから。

特に男性の場合は女性の前で恥をかきたくないと思いますが、「わからなければ恥ずかしがらずに聞くこと」が大切です。

先に述べたように、ソムリエ的には味の雰囲気を伝えるだけでも問題ありませんので。

Q.ワイン選びに迷ったらどうしたらいい?~店舗やネットで買う場合~

自分の「好み」を把握して選びましょう

実店舗でのポイントは、自分の好みをきちんと店員さんに伝えること。当たり前ですが、これが意外と難しいんです。

フルボディ、フルーティーなどの言葉で表現する人も多いかもしれませんが、こうした抽象的な言葉は、実は人によって使い方がさまざま。自分と店員さんの感覚が同じとは限らないので、うまく伝わらないことがあります。

そのため一つでいいので、自分が美味しいと思ったワインの「産地」「品種」できれば「銘柄」などを覚えておいて、具体的に伝えることです。

「チリのカベルネソーヴィニヨンが好きなんです」などと言われれば、プロは間違いなくそれと同じタイプを探せます。もちろん、予算を伝えるのも忘れずに。

ネットショッピングの場合も、産地や品種などのカテゴリーに注目することが、選択を間違えない方法の一つです。

Q.ワインをお得に買うならどこ?

お得感で選ぶならコンビニとスーパー

お得にワインを楽しみたいならコンビニのPB(プライベートブランド)がおすすめ。コンビニ各社のPBワインは、価格が手頃なうえに、大手メーカーと提携してつくられているので品質もとても良く、コストパフォーマンスに優れています。

スーパーマーケットも要チェック。ワイン売り場に力を入れて品揃えを充実させているお店もあり、それなりによいワインがセールで販売されていることもあったりして、結構狙い目なんです。

Q.逆に高価なワインを購入するときは?

お店選びは慎重に

数万円する高価なワインを購入するときは、酒屋さんや信頼できるインターネットのショップがおすすめです。

店舗のスタッフさんは勉強熱心で熱意のある方が多く、直にいろいろ教えてもらえるメリットがあります。何回か通って自分の好みを知ってもらえたら「好きそうなワイン入りましたよ!」などと教えてくれることもあるんですよ。

ある程度の知識があって、高価なワインでもできる限り安く購入したいのであれば、ネット通販で買うのも良いでしょう。ネット通販の品ぞろえは目を見張るものがあります。

しかしながら、保存管理のしっかりしている会社を選びたいところ。

「エノテカ」や「うきうきワインの玉手箱」「タカムラ」などの大手サイトや、インポーター直営サイトなら安心度は高いです。

【知って得する】ワイン選びの豆知識

ここからは、知っているとよりいっそうワインについて理解が深まる事柄を解説していきます。

1.ワインの味わいを表すさまざまな表現

ワインの味わいは、単純に美味しいでなく、さまざまな言葉を使って表現されます。上の画像のようにラベル(エチケット)に味の特徴が書かれたワインもあるので、そういった言葉を知ることは商品を選ぶうえでも大切です。レストランでソムリエから説明を受ける際にも役立つので覚えておきましょう。

アタック

ワインを口に含んだときの第一印象を表す言葉です。落ち着いたアタック、さわやかなアタックのほか、アタックが強い・弱いなどと表現されます。

甘味

甘味は、糖度を表すときに使います。極辛口・辛口・中辛口(やや辛口)・中甘口(やや甘口)・甘口・極甘口と、段階的に表現します。

酸味

酸っぱい風味を表現する言葉。ワインの酸味は、ブドウに含まれる酒石酸とリンゴ酸などからもたらされます。酸味はワインの味の個性を決める大切な要素の一つで、酸味が強すぎると酸っぱくて美味しくなく、逆に弱すぎても味気ない印象に。バランスが大切です。

渋味・苦味

渋味はタンニンとも呼ばれ、主に赤ワインで感じられます。苦味は、赤ワインに加え、白ワインやロゼワインでも感じることが可能で、心地よい苦味であることが基本です。

上質な渋味と苦味は、「シルクのような」や「ビロードのような」というように、生地の質感に例えて表現されることもあります。

果実味

果実味は、味覚ではなくどちらかといえば嗅覚で感じるもの。フルーティーなワイン=果実味のあるワインといえます。

ボディ

口の中で感じられるワインのコクや重みのこと。この要素の強いフルボディのワインは、厳選されたブドウを使用して手間暇かけて製造されています。

余韻

余韻とは、ワインを飲んだあとに鼻や口に残っている風味のことです。強さや持続する長さなどで判断され、良質なワインほど余韻が長く感じられます。

上で解説した要素をベースに、ワインの味わいを表現する言葉はまだまだたくさんあります。一部ではありますが、簡単に解説していきましょう。

| 言葉 | 意味 |

|---|---|

| アロマ | ブドウの香りのこと。 |

| 生き生きした | 新鮮で活力のある味わいを表現する言葉。 |

| 柑橘系の | ワインの香りの表現の一つ。ブルーベリーやイチジク、ラズベリーなど、 品種によってさまざまな言葉が使われる。 |

| フルーティー | ほのかに甘く酸味の少ない味わい。 |

| 気品のある | 香りや味のバランスがとれている様子を表す。「優雅」「上品」などとも言われている。 |

| 女性的 | 繊細かつしなやかな印象のワイン。一般的にボルドー産ワインが女性的と言われている。 |

| 男性的 | たくましく力強い印象のワイン。一般的にブルゴーニュワインが男性的と言われている。 |

| トーストのような | 焼きたてのパンのような香ばしい香り。「トースト香が際立つ」などと使用する。 |

| ドライ | 甘味をほとんど感じず、後味として苦味を感じるワインに使用。 |

| 凝縮感のある | ワインの濃密さを示す。「濃い」と同義。 |

| フィニシュ | 後味のこと。 |

| フィネス | 洗練、繊細、上質さのある優れたワインを評する際に「フィネスを感じる」などと使う。 |

| スパイシー | 香りがツンとしていたり、ピリピリした味わいを表す。 |

| フレッシュな・新鮮な | 酸味のある若いワインに使われる言葉。 |

| 調和のとれた | 酸味と果実味のバランスのよい味わい。 |

| 痩せた | 風味を感じにくいワインに用いられる言葉。 |

| 優雅・エレガント | 香り豊かで調和のとれた味わい。 |

【プロに質問!】表現の実例を教えて!

「トロピカルな芳香」をわかりやすく言うと……

私が「安くて美味しいワインランキング」で1位に選んだ「オーカ・シュナンブラン」の味わいを表現するなら、「トロピカルな芳香、そしてハツラツとした果実味」です。

まず「トロピカルな芳香」。この表現を分かりやすく言うと、パイナップルやマンゴーンなど温暖な地域で親しまれるフルーツの香りのイメージ。

主にアメリカ・カリフォルニアやオーストラリアなどのボリューム感のある白ワインに用いられます。南国フルー ツの華やかな香りという感じですね。

「ハツラツとした果実味」は、言い換えるなら「フレッシュなもぎたて果実」のイメージ。このワインに関しては、フレッシュ感のなかに奥深さもあったため「繊細」という表現も入れています。

2.ワインボトルの形

ワインボトルは、国や地域でさまざまなデザインが採用されています。そのため、ワインボトルの形状を見れば、ある程度の味の傾向を把握することが可能です。 一般的なボルドー型とブルゴーニュ型をはじめとする主要なタイプを解説していきます。

ボルドー型

(引用元: Amazon)

上部が上がった「いかり肩」のボトルです。フランス・ボルドー地方で普及し、ワインボトルの一般的な形状として認知されています。

長期熟成タイプが多いボルドー産のワインは、タンニンが多く含まれる澱(おり)と呼ばれる不純物が発生しやすいです。澱を口に含むと味わいや舌触りに影響を与えることから、ボルドー型のボトルは傾けた際に肩の部分で澱をとどめやすくしており、澱がグラスに入りにくくしています。

ボトルがボルドー型であることは、タンニンがしっかりと感じられる重め味の赤ワインであることの目安でもあります。

ブルゴーニュ型

(引用元: Amazon)

澱が少ないフランス・ブルゴーニュ地方のワインには「なで肩」形状のボトルを採用。ボルドー型と同じくらいワインボトルの形状としてポピュラーなタイプです。

貯蔵庫の狭いスペースにも多くのワインを保管できるようにするために、上下互い違いで並べやすいなで肩ボトルが誕生したと言われています。

上品な味わいのワインが多いブルゴーニュ産のワインを飲みたいときは、なで肩ボトルを目印にするのも一案です。

シャンパン型

(引用元: Amazon)

スパークリングワインに使われるタイプ。炭酸によるガス圧に耐えられるよう、下部に膨らみを持たせ、ガラスも厚手のものが使われています。

ライン型・モーゼル型

[[item-image item="ceffbf"]] ドイツのライン地方・モーゼル地方で採用されている、スリムな形状のボトル。フルート型とも呼ばれています。 色は、ライン地方では茶色が、モーゼル地方では薄めの緑色が主流です。

このボトルを使ったワインは、果実味と酸味が豊かなものが多い傾向にあります。

アルザス型

(引用元: Amazon)

フランス・アルザス地方で用いられているタイプ。ライン型・モーゼル型よりもさらに細長い形状が特徴です。 アルザス型のワインは、やや力強い味わいの白ワインであることが多いです。

ボックスボイテル

(引用元: Amazon)

ドイツのフランケン地方周辺で使用されています。独特な丸みを帯びたデザインは、昔使われていた皮製のワイン袋の形を模したと言われています。

【プロに質問!】ボトルではない箱入りワインはどうなの?

箱ワインなら高コスパで気軽に味わえる

バッグ・イン・ボックスと呼ばれる箱ワイン。以前は「安いけど味はイマイチ……」というものも多かったのですが、最近では自然派ワインの生産者が手掛けるなど上質なものも増えています。

ただ、商品ごとで品質の差が大きいので、ワイン専門店などで購入したいですね。

箱入りでも開封したら冷蔵庫に入れたいので、冷やして飲んでも美味しい白やロゼがおすすめです。

箱ワインのメリットは、大容量によるコスパの良さ。そして、開封してから長く楽しめること。

箱の中は二重の真空パックなので、開封後の劣化が少ないです。飲み切り型の瓶入りワインと違い、数週間かけてゆっくり楽しめるため、飲みたいとき気軽に味わえます。

大容量で大人数向けと思われがちですが、実はマイペースで家飲みを楽しみたい方にも箱ワインはおすすめなのです。

3.ワインに合う料理の見極め方

ワインは料理と一緒に楽しむことが多く、より美味しく味わうにはメニューとの組み合わせも重要です。食事に適したワインを選ぶために心がけたいことを解説します。

色を合わせる

赤系の色をした料理なら赤ワイン、白っぽい料理でれば白ワインという具合に、メイン食材の色に近い色のワインを選ぶようにすると、より美味しく味わうことができます。肉を例に挙げると、牛肉=赤ワイン、鶏肉=白ワインがおすすめです。

重さを合せる

料理とワインの味の「重さ」が同じになるように意識することも大切。例えば、濃厚なテイストのスープに軽い口当たりのライトボディの赤ワインを合せてしまうと、ワインの味を感じにくくなってしまいます。そのため、こってりとした味わいの料理にはフルボディの赤ワイン、レモンの酸味を生かしたさっぱり系の料理だったら白ワインがマッチします。

迷ったら「ロゼの辛口スパークリングワイン」を選ぼう

ビールがさまざまな料理と合わせやすいのと同じように、炭酸の効いたスパークリングワインはどんな料理ともマッチします。また、赤と白の中間である「ロゼ」と、洗練された味の「辛口」も、いろいろな食事に合わせられます。

そのため、食事との組み合わせで迷った際は、すべてをミックスした「ロゼの辛口スパークリングワイン」を選べば間違いありません。

ワインの種類×合う料理一覧

赤ワインに合う料理

| 種類 | 相性の良い料理 |

|---|---|

| フルボディ | 牛肉や豚肉のステーキ、ハンバーグ、すき焼き、ローストビーフ、ビーフシチュー、ブルーチーズなど |

| ミディアムボディ | 焼き鳥(タレ)、豚の生姜焼き、肉じゃが、トマトソースのパスタ、ピザ、チョリソー、カマンベールチーズなど |

| ライトボディ | 焼き鳥(塩)、とんかつ、うなぎ、ハム、ソーセージなど |

白ワインに合う料理

| 種類 | 相性の良い料理 |

|---|---|

| 辛口 | 魚介類(生ガキ、サーモンのカルパッチョなど)、豚しゃぶ、サラダ、クリームパスタ、寿司など |

| 甘口 | 天ぷら、デザート、フルーツ、ブルーチーズなど |

【プロに質問!】コンビニでおつまみを買うならどの食品がおすすめ?

「鶏の唐揚げ」ならどのワインにもマッチ

ずばり「鶏の唐揚げ」です。個人的にはこれ1択と言えます。

赤でも、白でも、ロゼでも、スパークリングでも、甘口でも辛口でも、本当にどんな種類のワインにも合います。

特にロゼワインは甘口・辛口を問わず、唐揚げを包括し同調してくれて良いマッチングを生み出します。

唐揚げがワインと合う理由は以下の通り。

●揚げ物の油

ワインの渋みや酸味、スパークリングの炭酸が、唐揚げの油っぽさを包み込んでくれます。

●鶏肉のジューシーさ

ワインの持つ果実味が、肉のジューシーさと同調。ふくよかな味わいのワインだとさらにマッチします。

●香ばしさ

甘口ワインは唐揚げの香ばしさをコクに変換してくれて、相性抜群。

【プロに質問!】ワインと料理の組み合わせをもっと楽しむには?

「調味料」を意識するのも大事

食材ではでなく「調味料」を基準にすることで、おもしろいマリアージュが楽しめたりします。

例えば、醤油は軽めの赤ワインと相性がいいので、醤油味の煮物などにはライトボディの赤ワインがよく合います。お刺身でも、赤身のお魚にお醤油をつけて食べるときは、白ではなく赤ワインがしっくりくることもありますよ。

また「和食には辛口ワイン!」と思われることもありますが、伊達巻きや黒豆などお砂糖をたっぷり使った料理の多いおせちには、ほんのり甘味のあるワインのほうが合います。我が家でも、お正月には甘口ワインが定番です。

デザートに辛口のワインを合わせるのもあり。濃厚なチョコレートケーキには果実味のしっかりした赤ワインが、柑橘類をたっぷり使ったデザートには爽やかな白ワインが好相性です!

【専門家も参加中】ジャンル別ワインランキング

ここからは、ユーザー投票で決定したさまざまなワインランキングを紹介します。 3人の専門家もそれぞれのランキングでお気に入りのワインを選んでくれています。 推薦コメントと一緒にチェックして気になる一本を見つけましょう!

安くて美味しいワインランキング

専門家イチオシのワインはこちら!

安くて美味しいワインランキング の 楠瀬 肇さん のコメント

1000円クラスのワインのなかでは最もコストパフォーマンスに優れていると感じる、南アフリカ産の白ワイン。

この「オーカ・シュナンブラン」は私がワイン専門店に勤務していたときにも非常に人気がありました。マンゴーや洋梨、柑橘などのトロピカルな芳香、そして繊細でハツラツとした果実味とバランス感に優れた程良い酸。

赤ワインワインキング

専門家イチオシのワインはこちら!

| タイプ | 赤ワイン |

|---|---|

| 味わい | 辛口 フルボディ |

| ブドウ品種 | カベルネ・ソーヴィニヨン 、メルロー |

| 生産地 | チリ ラペル・ヴァレー コルチャグア・ヴァレー |

| 生産者 | モンテス S.A.(MONTES S.A.) |

フルボティ赤ワインランキング

専門家イチオシのワインはこちら!

| タイプ | 赤ワイン |

|---|---|

| 味わい | フルボディ |

| 生産地 | フランス マディラン地方 |

| 生産者 | ドメーヌ・アラン・ブリュモン(Domaine Alain Brumont) |

フルボディ赤ワインランキング の 蜂須賀 紀子さん のコメント

ボルドーをさらに内陸に進んだ所にある南西地方は、昔からボルドーよりも濃厚な赤ワインが造られることで有名でした。

その中でも、「フルボディ」の名を欲しいままにしているのが「マディラン」というアペラシオン。メインに使われるタナというブドウの品種は、もともとマディランの土着品種で、タンニンの語源になったという説があるほど豊かなタンニンとパワフルな果実味を持つ品種です。

がっしりとしたタンニンと濃厚な果実味。「フルボディ」と形容される要素を全て兼ね備えたようなワインが「シャトー・モンテュス」。フルボディ好きの方は、ぜひ一度お試しを!

ライトボディ赤ワインランキング

専門家イチオシのワインはこちら!

| タイプ | 赤ワイン |

|---|---|

| 味わい | 辛口 |

| 生産地 | フランス ブルゴーニュ モレ・サン・ドニ |

| 生産者 | ドメーヌ・デュジャック(Domaine Dujac) |

ライトボディ赤ワインランキング の 楠瀬 肇さん のコメント

世界的名声を一代で築き上げたブルゴーニュの人気ドメーヌ(造り手)による逸品。このワインを一言でいうと「エキスの塊」。いわゆる出汁系と言われる豊かなで芳醇な旨味が口の中に広がります!

その滑らかでシルキーな口当たりと、官能的ともいえるエレガントで華やかな果実味、その優雅な余韻のバランスは見事。

ブルゴーニュワインの素晴らしさを教えてくれた1本で、私にとってとても思い入れがあります。

個人的には、間接照明だけのワインバーでちょっとしたつまみと共にじっくり味わいたいですね!

白ワインランキング

専門家イチオシのワインはこちら!

| タイプ | 白ワイン |

|---|---|

| 味わい | - |

| ブドウ品種 | シャルドネ |

| 生産地 | フランス ブルゴーニュ地方 |

| 生産者 | ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ(DRC) |

甘口白ワインランキング

専門家イチオシのワインはこちら!

| タイプ | 白ワイン |

|---|---|

| 味わい | 甘口 |

| 生産地 | ドイツ ラインラント=プファルツ州 |

| 生産者 | ジョセフ・ドラーテン(Josef Drathen) |

甘口白ワインランキング の 池田 卓矢さん のコメント

フルーティで飲み易く、コンビニなどで気軽に買える甘口白ワインの代名詞的存在。

メーカーによってラベルは異なりますが、共通して黒猫が描かれています。ボトルは細長のグリーンやブルーが殆どでしょう。

『ツェラー シュヴァルツ カッツ』という名前が覚えにくいので、『飲み易い黒猫の白ワイン』と言えば、ワインショップでもレストランでもソムリエには必ず伝わります。

20歳の頃は渋い赤ワインを美味しいとは思えなくて、甘口で飲みやすい『ツェラー・シュヴァルツェ・カッツ』をよく飲んでいました。

辛口白ワインランキング

専門家イチオシのワインはこちら!

| タイプ | 白ワイン |

|---|---|

| 味わい | 辛口 |

| 生産地 | フランス ブルゴーニュ地方 |

| 生産者 | ウィリアム・フェーヴル(William Fevre) |

辛口白ワインランキング の 蜂須賀 紀子さん のコメント

辛口ワインといえば、「シャブリ」。

きりりとした酸味と硬質的なミネラル感、がっしりとした骨格…。「辛口が好き」という方にお出しして間違いなく喜ばれるワインです。

ブルゴーニュ地方の最北に位置するシャブリ地区は、冷涼で鉱物の多い土壌で、「シャブリ」はこの土地のシャルドネ種から造られる白ワインです。

透明感があり、きりりと引き締まった酸味をもつこういう白ワインを飲むと、なんだかこちらまで背筋が伸びるような気がしてきますよね。ダラダラしがちな暑い夏の日に、キンと冷やして飲みたいワインです。

スパークリングワインランキング

専門家イチオシのワインはこちら!

| タイプ | スパークリングワイン 白 |

|---|---|

| 味わい | 辛口 |

| ブドウ品種 | シャルドネ、ピノ・ノワール |

| 生産地 | 南アフリカ ウエスタン・ケープ |

| 生産者 | グラハム・ベック・ワインズ(Graham Beck Wines) |

スパークリングワインランキング の 池田 卓矢さん のコメント

グラハムベック社は、高品質なスパークリングワインを造るために設立された南アフリカのワイナリー。南アフリカにワインのイメージを持たない方も多いと思いますが、実は南アフリカのワインの歴史は古く、恵まれた環境の中で高品質のワインが多く造られている場所なんです。

そのようなスパークリングワインの醸造に適した土壌と気候で、「シャルドネ」と「ピノ・ノワール」を用いて作られたこのスパークリングワイン。

シャンパン特有のち密さをそのままに、さらにボディ感持つ卓越した1本です。さっぱりした味わいというより、メインの料理にも合わせられる飲み応えのあるワインです。

ワイン用語

ここまでで解説しきれなかった重要ワードを解説します。 これを知ればワインがより楽しくなりますよ。

スワリング

スワリングとは、ワインを空気に触れさせることで、より美味しくする行為のこと。スワリングをすることによってワインの香りが引き出され、味わいもまろやかになり、ワインの味がより上質なものになります。 これは、栓を開けてから時間を置いたワインのほうが美味しく感じるのと同じことです。

スワリングのやり方としては、テーブルの上に置いたグラスの足を持ってくるくると2~3回程度回します。もしグラスからワインがこぼれても自分にかかるように、右利きなら反時計回り、左利きなら時計回りで行いましょう。

ただし、スワリングはすべてのワインで必要ではなく、もともと香りが豊かなワインなどでは不要です。

テイスティング

テイスティングとは、ワインの試飲のこと。高級なレストランでワインをボトルで注文した際に、グラスに注がれた少量のワインを口に含み、劣化がないかを確認する行為です。

味以外にも、匂いをかいだり、色を見たりして、状態をチェックします。 なお、テイスティングはあくまでワインの状態を確認するもので、味をチェックするために行うわけではないので覚えておきましょう。

ソムリエ

レストランで客のワイン選びを手助けする職業のこと。客の好みに合うものを提供するだけでなく、仕入れや品質管理など、ワインに関するさまざまな業務を行います。

勤務するのは主にホテルのレストランや高級レストランのため、ソムリエには接客スキルの高さも求められます。

フランス・イタリアではソムリエの国家資格がありますが、日本では民間資格が存在しています。

デキャンタージュ

専用のガラス容器である「デキャンタ」にワインを移し替える作業。ワインを空気に触れさせることで、味わいをまろやかにしたり、香りをよくしたりできます。また、熟成した赤ワインに発生する不純物である澱を取り除くことも可能です。

デキャンタージュは、渋味が強いワインや本来の香りがしなくなったワインに有効です。

マリアージュ

マリアージュとは、フランス語で「結婚」を意味する言葉。ワインにおいては「料理との相性」のことを言います。

食事を楽しむうえでワインと料理の相性は大切。濃厚な料理には重めのワインといったように、お互いを引き立て合う組み合わせを選ぶことでよいマリアージュを生み出します。

コース料理の1品ごとにワインの種類を変えることもあるように、マリアージュを楽しむことはワインの醍醐味の一つです。

ワイナリー

ワイナリーは、ワインを生産するための建物や不動産のこと。会社をはじめ、ワイン製造に関わる事業全般を指すこともあります。

ブドウの栽培から醸造まで、ワインづくりの工程は基本的に1か所のワイナリーが行います。日本や海外には見学できるワイナリーが多数。見て聞いて飲んで、ワインの魅力に触れるのも一興です。

奥深いワインの世界へようこそ!

ワインは、毎年世界中で数百万種以上が発売されていると言われています。そのなかで1品1品を味わい、自分好みのものを探し当てるのがワインの楽しみの一つ。

この記事で紹介した解説やランキングをチェックしてお気に入りを見つけ、毎日の食事をワインとともに彩りましょう。

飲食品ランキングの投票を随時受付中!

みんなのランキングでは、ワイン以外にも、食品・飲料に関するさまざまなランキングを公開中です。投票はいつでも受け付けているので、ぜひチェックしてください!

関連するおすすめのランキング

あわせて読みたい記事

あわせて読みたいランキング