【専門家監修】日本酒おすすめランキング!種類別の美味しい日本酒の選び方も徹底解説

米・麹(こうじ)・水を主な原料とする日本酒は、日本特有の製法でつくられるお酒。"SAKE"として世界的にも人気を集めています。

みんなのランキングでは、日本酒選びに欠かせない知識を、専門家の言葉を交えて丁寧に解説。専門家もおすすめの一本を選んでいる各種日本酒ランキングも掲載しているので、ぜひお気に入りを見つけてください!

公開日: 2020/09/25

目次

- この記事に登場する専門家

- そもそも日本酒とはどんなお酒?

- 日本酒の製造工程

- 精米歩合

- 日本酒の種類

- 特定名称酒

- 純米酒

- 本醸造酒

- 普通酒

- 【プロに質問!】初心者に最もおすすめな種類はどれ?

- 製造工程や出荷状態などで変わる日本酒の名称

- にごり酒

- スパークリング日本酒

- 火入れの回数による名称の違い

- 搾り工程による名称の違い

- 貯蔵期間による名称の違い

- 日本酒の味わい

- 日本酒度

- 酸度

- アミノ酸度

- 日本酒のラベル

- 香りと味の傾向で4タイプに分類される

- 日本酒を産地で選ぶ

- 日本酒を米で選ぶ

- 日本酒の飲み方

- 燗酒(熱燗)

- 冷や(常温)

- 冷酒

- 日本酒選びで気になるポイントを専門家に質問

- Q.どのくらいの価格帯だと失敗が少ない?

- Q.日本酒選びに迷ったらどうしたらいい?~店舗やネットで買う場合~

- Q.日本酒選びに迷ったらどうしたらいい?~飲食店で頼む場合~

- Q.いろいろなサイズの瓶で売られているけど……?

- Q.日本酒をお得かつ便利に買うならどこがいい?

- 【専門家も参加中】タイプ別日本酒ランキング

- 飲みやすい日本酒ランキング

- 【総合】日本酒人気ランキング

- 味別|日本酒ランキング

- 甘口ランキング

- 辛口ランキング

- 種類別|日本酒ランキング

- 純米酒ランキング

- 吟醸酒ランキング

- 大吟醸酒ランキング

- 日本酒に合う料理

- 【プロに質問!】コンビニでおつまみ買うならおすすめは?

- 【プロに質問!】日本酒に合う意外な食べ物ってあるの?

- 飲食品ランキングの投票を随時受付中!

- 関連するおすすめのランキング

この記事に登場する専門家

島田 律子(タレント・日本酒スタイリスト)

2000年に「唎酒師」の資格取得後、2001年に日本酒造組合中央会より「日本酒スタイリスト」に任命。テレビや雑誌への出演、コラムの執筆などを通じて、日本酒の魅力を広く発信する。

神奈川 建一(日本酒ブログ「お酒ミライ」運営)

毎年100種類以上の日本酒を飲んでおり、運営するブログでこれまでに300本以上のレビューを掲載。「日本酒をもっと身近に」をテーマに、酒屋紹介やレア酒から大衆酒まで幅広く情報を届けている。

クリーミー大久保(日本酒ライター・エディター)

日本酒アドバイザー資格を保有する編集・ライター。日本酒の楽しさ・奥深さを伝えることをモットーにウェブでの執筆を中心に活動を続けている。取材を通して日本酒にさらに魅了される日々。

みちゅ(「可愛い日本酒パーティー」主催)

日本酒のイメージを変えるべく、「可愛い日本酒パーティー」などさまざまなイベントを主催している。Twitter・Instagramでも「日本酒を可愛く」発信中。甘くておしゃれな日本酒が好み。

そもそも日本酒とはどんなお酒?

日本酒とは、原料をアルコール発酵させてつくる「醸造酒」の一種。麦を原料とするビールやブドウを原料に使うワインも、日本酒と同じ醸造酒に該当します。

日本酒の主な原料は、「米」「米麹」そして「水」。特に水は日本酒の成分のおよそ80%を占める重要な要素で、名水がある土地に酒蔵が位置していることが多いです。

なお、酒税法では日本酒は「清酒」と呼ばれており、「米、米麹、水を原料として発酵させてこしたもので、アルコール度数が22度未満」などの定義が定められています。

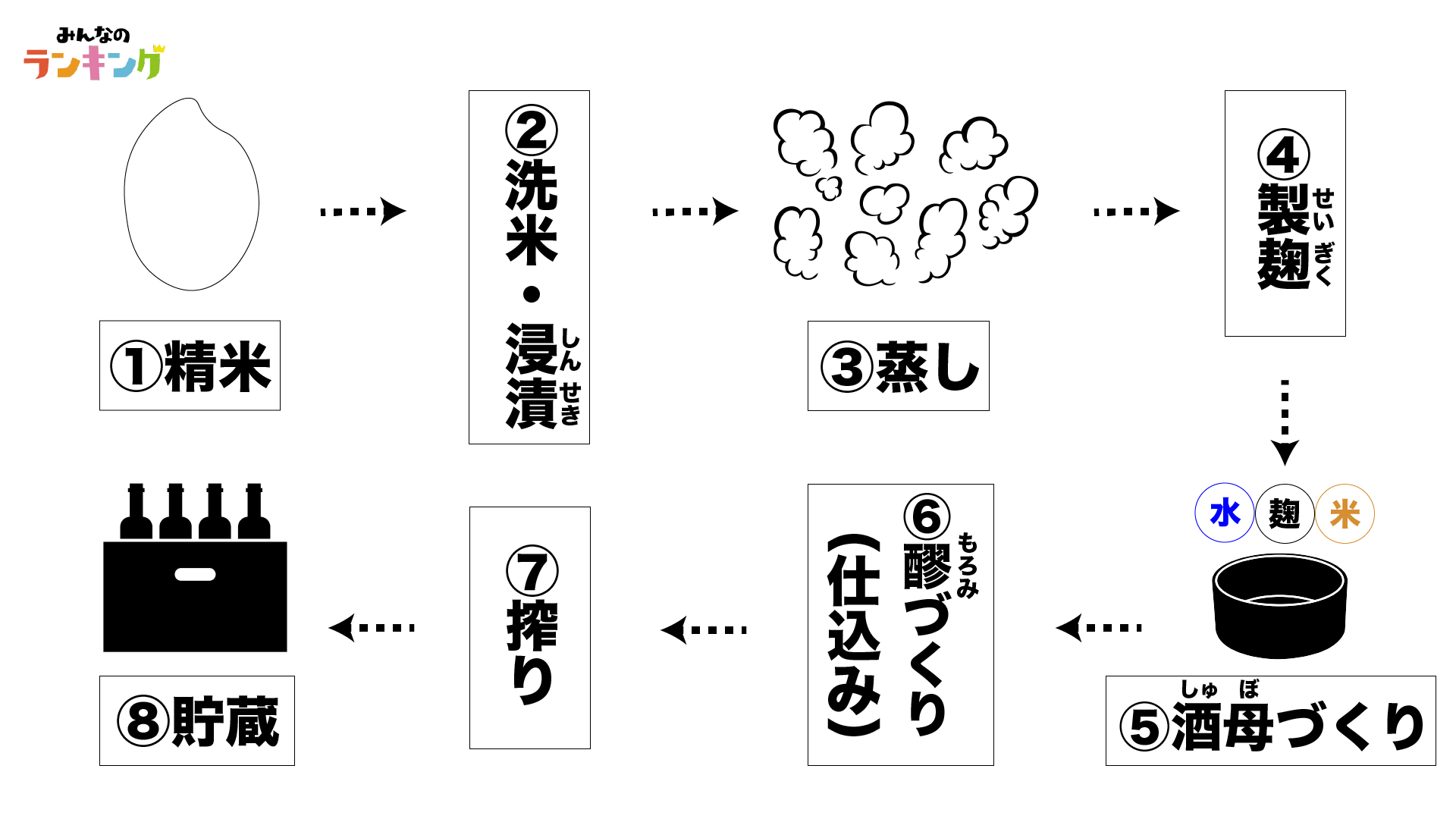

日本酒の製造工程

上の図のように、日本酒はいくつかの工程を経てつくられます。

①米の不要な部分を削る「精米」。 ↓ ②表面に残っているぬかを水で洗い流してから米を水に浸す「洗米・浸漬(しんせき)」。 ↓ ③米を蒸気で加熱する「蒸し」。 ↓ ④麹菌を繁殖させる「製麹(せいぎく)」。 ↓ ⑤蒸米・麹・水を使い、アルコール発酵を行う酵母(こうぼ)を培養し繁殖させ"酒のもと"をつくる「酒母(しゅぼ)づくり」。 ↓ ⑥蒸米・麹・水を複数回にわけてタンクに入れて発酵させる「醪(もろみ)づくり」。 ↓ ⑦発酵中の液体である醪を袋や機械で搾り、酒と酒粕にわける「搾り」。 ↓ ⑧ろ過や加水、火入れなどの調整を行ったあとにお酒を瓶詰めする「貯蔵」。

搾りのタイミングや貯蔵期間によって日本酒の味や呼び方が変わることもあるので、製造工程を知ることは日本酒選びにも役立ちます。

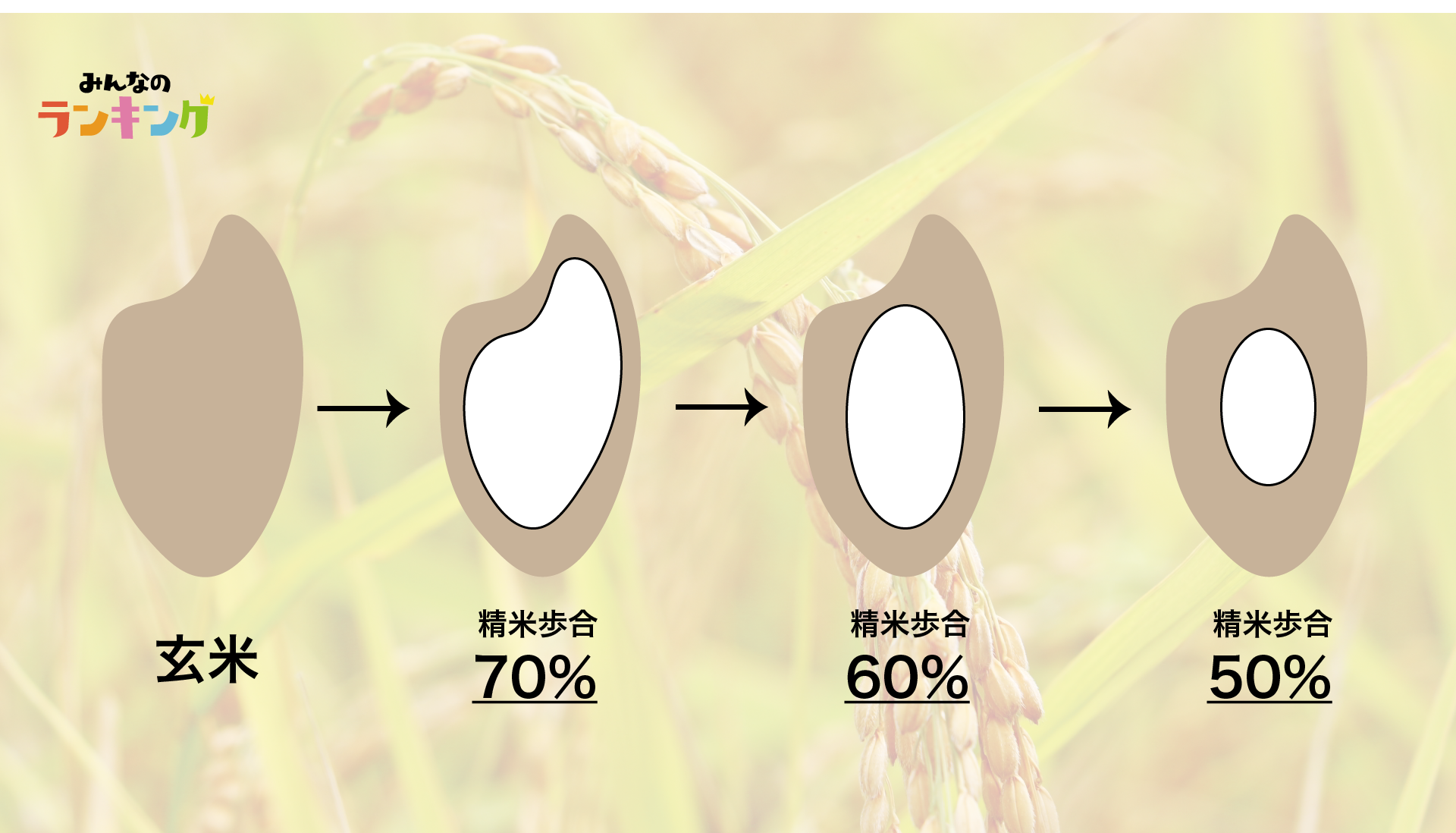

精米歩合

日本酒を知るうえで欠かすことのできない言葉が「精米歩合(せいまいぶあい)」。日本酒の原料である米(酒米)を玄米の状態から精米して磨いていき、残った部分の割合を数値で示したもののことです。

精米歩合が60%の場合は、米の4割を削っていることを意味していて、米の中心に近い部分まで削るほど、ミネラルやたんぱく質などがそぎ落とされます。それにより雑味が減り、香りのよい日本酒になるため、精米歩合の値が小さい日本酒は価格が高くなる傾向にあります。

精米歩合はこのあと解説する「日本酒の種類」にも関係してくるので、しっかり覚えておきましょう。

[jump|タイプ別ランキングはこちら|f283f6]

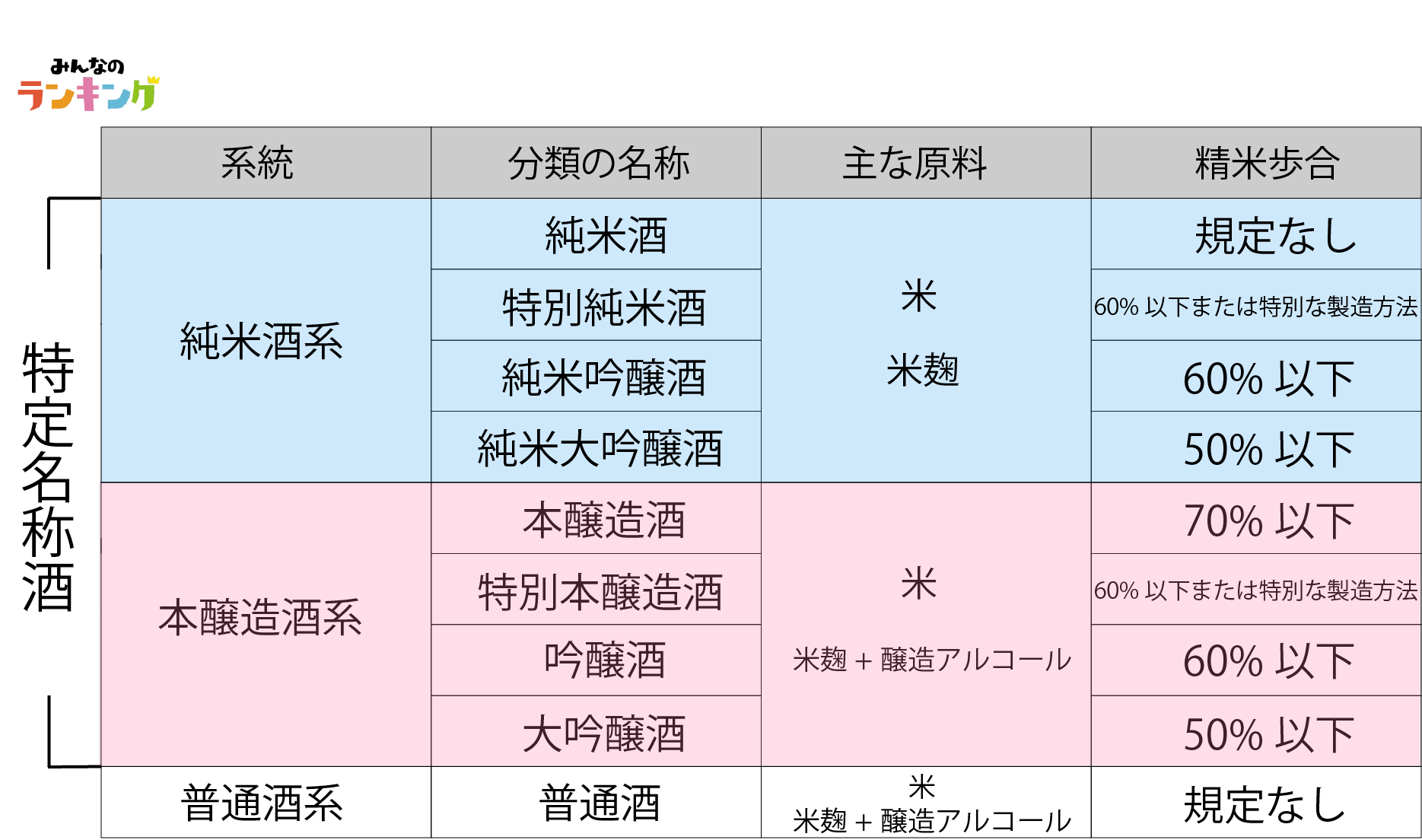

日本酒の種類

日本酒には大きくわけて「特定名称酒」と「普通酒」があります。酒税法でルールが決められており、原料や製造方法、精米歩合などによって分類されます。

特定名称酒は手間をかけてつくられたより上質な日本酒。特定名称酒のなかでも8種類に分類され、そのうち*「純米大吟醸酒」が最も高価*なものとなります。

特定名称酒に該当しないのが普通酒。多くが大容量パックで売られており、日本酒をリーズナブルに楽しめます。

各種類の詳細は以下で詳しく解説します。

特定名称酒

純米酒

米・米麹・水のみを原料としている日本酒を「純米酒」と呼びます。米本来が持つ旨味とふくよかな香りを楽しめることから、特に人気があります。

純米酒のなかでも、精米歩合によって「純米酒」「純米吟醸酒」「純米大吟醸酒」にわけられます。

精米歩合が60%以下または特別な製造方法を用いる純米酒のことは「特別純米酒」と呼びますが、"特別な製造方法"に明確な基準はなく、蔵元の判断によります。

◆純米酒 精米歩合に規定がなく、より米本来の旨みを感じられるタイプ。

◆特別純米酒 精米歩合は60%以下またはこだわりの製造方法でつくられる、日本酒好きが注目するタイプ。

◆純米吟醸酒 精米歩合は60%以下。しっかり精米した米を低温でゆっくり発酵させる「吟醸づくり」による、華やかな香り=吟醸香が特徴です。

◆純米大吟醸酒 精米歩合は50%以下で吟醸づくりを採用。香りが豊かで、日本酒のなかで最高グレードといえます。

本醸造酒

米・米麹・水に加えて、醸造アルコールを米の重量の10%以下の割合で添加した日本酒を「本醸造酒」と呼びます。 醸造アルコールは、サトウキビを原料とした純度の高いアルコールのことで、日本酒に入れることで、軽やかでクリアな味わいになります。

醸造アルコールを使用する本醸造酒は、味のバランスが整っているうえに、純米酒に比べて価格が比較的安いのも特徴です。

純米酒と同様に、精米歩合や特別な製造方法を用いるかによって、「本醸造酒」「特別本醸造酒」「吟醸酒」「大吟醸酒」にわけられます。

◆本醸造酒 精米歩合は70%以下。キレのあるすっきりとした味わいが特徴です。

◆特別本醸造酒 精米歩合が60%以下または特別な製造方法を使用した本醸造酒。味わいはよりすっきりとしています。

◆吟醸酒 低温発酵の「吟醸づくり」からなる、フルーティな香りが特徴。精米歩合は60%以下です。

◆大吟醸酒 吟醸酒よりもさらに米を磨き上げ、精米歩合は50%以下。香りもさらによくなり、澄んだ酒質が楽しめます。

普通酒

特定名称酒の8種類に分類されない日本酒を「普通酒(一般酒)」と呼びます。 米・米麹・水に加えて、醸造アルコールと糖類を原材料に使用し、淡い味わいになっているのが特徴。精米歩合に規定はありません。

普通酒は日本酒のおよそ70%を占めるとされ、価格も安いことから、多くの人に馴染みのある種類といえます。

【プロに質問!】初心者に最もおすすめな種類はどれ?

いいとこどりの「純米吟醸酒」!

おすすめは米の旨みが味わえる純米酒系のなかでも「純米吟醸酒」。

簡単にいうと

製造工程や出荷状態などで変わる日本酒の名称

日本酒は製造過程や状態などの違いで、名前が変化します。それぞれの特徴を見ていきましょう。

にごり酒

にごり酒とは、白く濁った日本酒のこと。日本酒は、醪と呼ばれるアルコール発酵させた米を酒袋などで搾ります。その際に目の粗いものを使って濾されたのが、にごり酒です。

にごり酒の白濁した色は、濾されずに残った澱(おり)によるもの。この澱による、強い米の香りとなめらかで濃厚な飲み口がにごり酒の特徴です。

ちなみに、白濁したお酒としては「どぶろく」もありますが、にごり酒との違いは製造方法です。にごり酒は目の粗い袋で濾すのに対し、どぶろくは1度も濾さずにつくられます。酒税法での分類も異なり、にごり酒は「清酒」で日本酒の一種ですが、どぶろくは「雑酒」なので日本酒ではないことになっています。

スパークリング日本酒

発泡性のある日本酒が「スパークリング日本酒」。炭酸によるシュワシュワと爽やかな口当たりが魅力で、ラベルのデザインもおしゃれなものが多いです。全体的にアルコール度数が低めなので、日本酒に慣れていない人でも飲みやすいです。

スパークリング日本酒のタイプとしては、瓶の中で発酵を促すものと、人工的に炭酸ガスを注入するものがあります。

◆瓶内二次発酵タイプ できあがった日本酒に酵母や糖を加えて封をし、二次発酵させるタイプ。シャンパンのような細やかな泡と、上品な米の甘味を味わえます。

◆活性にごりタイプ 酵母が生きている状態で発酵途中の日本酒を瓶詰めしたタイプ。製造途中でろ過をしていないため、白濁の色味でトロっとした舌ざわりになります。スパークリング日本酒ではなく「活性にごり酒」と呼ばれることが多いです。

◆炭酸ガス注入タイプ 炭酸飲料と同じように、人工的に炭酸ガスを加えて発泡性を持たせたもの。製造に手間がかからないため、ほかの2タイプに比べて手頃な価格で販売されています。

[jump|タイプ別ランキングはこちら|f283f6]

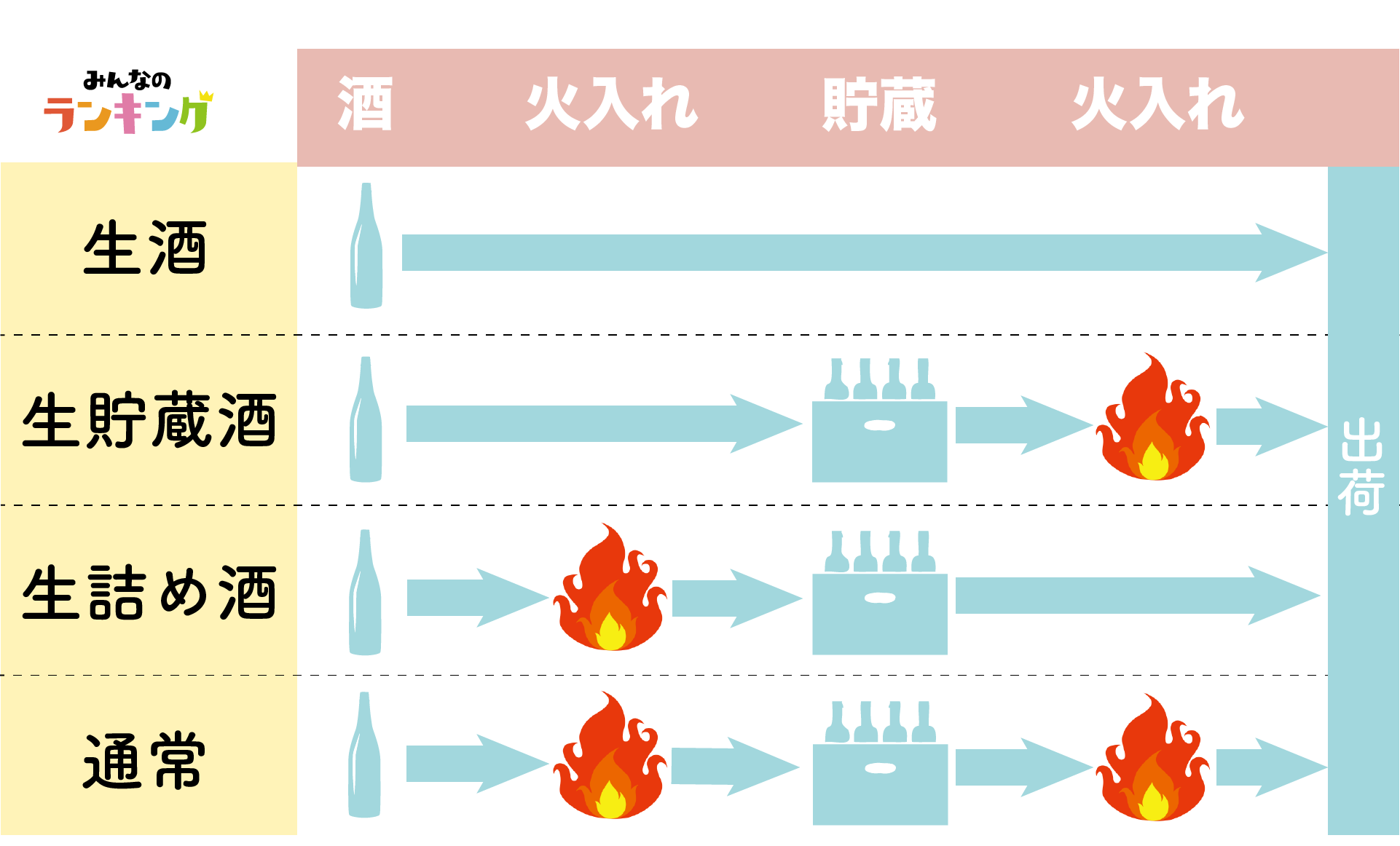

火入れの回数による名称の違い

日本酒は「搾り」の工程のあとで、殺菌や発酵止めなどのために*火入れ(加熱処理)*を行います。火入れは通常2回行いますが、回数を減らすことで味わいが変化し日本酒としての呼び名も変わります。

◆生酒(きざけ) 製造工程で1度も火を入れずに出荷する日本酒。温度によって変質しやすい一方で、搾りたてのフレッシュな味わいを楽しめます。

◆生貯蔵酒 火入れの工程を1度だけ行ったもの。火を入れるタイミングは貯蔵後の瓶詰め前。生酒に近い風味が残るタイプです。

◆生詰め酒 火入れの工程は1度だけで、瓶詰め前ではなく貯蔵の前に行います。生酒よりも酸味が落ち着いており、口当たりはまろやか。

搾り工程による名称の違い

袋や機械で搾り、酒と酒粕にわける「搾り」の工程。この工程の段階によっても味わいと名称が変わります。

◆荒走り(あらばしり) もろみを搾り袋などに入れて圧搾した際に、最初に出てくる酒。白く濁っており、味と香りのみずみずしさが特徴です。

◆中取り 圧搾時、荒走りの次に出てくる透明な酒。味と香りのバランスに優れた、良質な部分です。「中汲み(なかくみ)」、「中垂れ」とも呼ばれます。

◆責め(せめ) 中汲みの次に出てくる部分のこと。荒走りや中取りよりも雑味が増した濃厚な味わいで、アルコール度数も高いです。

貯蔵期間による名称の違い

日本酒づくりは7月1日からカウントされ、翌年の6月30日までが1年とされています。1年の間に製造・出荷されたものを「新酒」、それより長く貯蔵して出荷するものを「古酒」と呼びます。

◆新酒 7月1日から翌年6月30日までの1年間に製造・出荷された日本酒。みずみずしく爽やかな味わいで日本酒好きから注目を集めています。「しぼりたて」「初しぼり」とも言います。

◆古酒 通常は1年ほどで熟成する日本酒を、2~3年貯蔵して長期間熟成させたもの。「長期熟成酒」とも呼ばれ、熟成によって豊かになった香りと味わいが特徴です。なかには5年以上貯蔵したものもあります。

日本酒の古酒人気ランキング!長期熟成酒でおすすめの商品は? | みんなのランキング

ranking.net

ここまで紹介した以外にも日本酒にはいろいろな呼び方があるので、店頭などで気になるものがあったらチェックしてみましょう。

[jump|タイプ別ランキングはこちら|f283f6]

日本酒の味わい

日本酒の味わいは、大きく「甘口」と「辛口」にわけることができます。甘口はまろやかで、辛口はすっきりとした味わいが楽しめます。

日本酒の甘口・辛口は、「日本酒度」「酸度」「アミノ酸度」と呼ばれる要素から把握することが可能です。

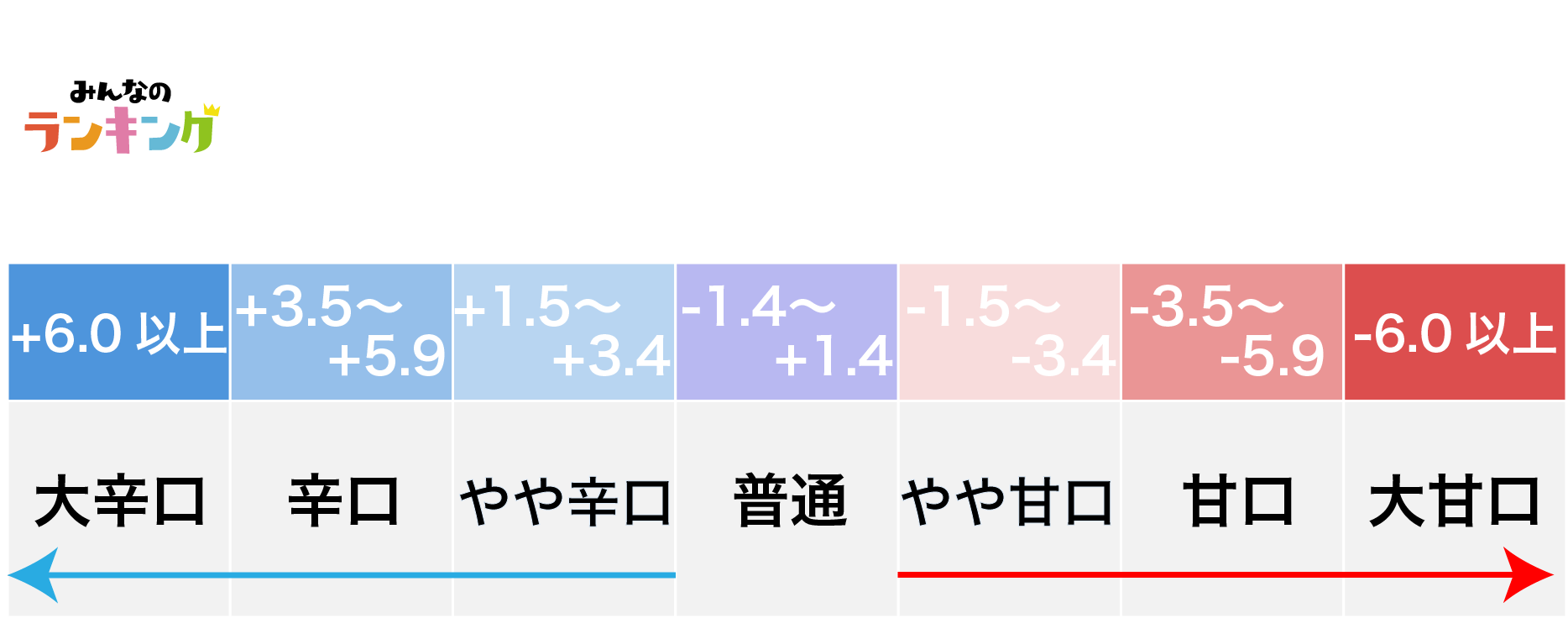

日本酒度

日本酒度は、酒に含まれる糖分の量を算出したもの。プラス(+)とマイナス(-)で示され、数値がマイナスになるほど甘口で、プラスになるほど辛口になります。

日本酒度だけで必ずしも甘口・辛口を見分けられるわけではありませんが、一つの目安として覚えておきましょう。

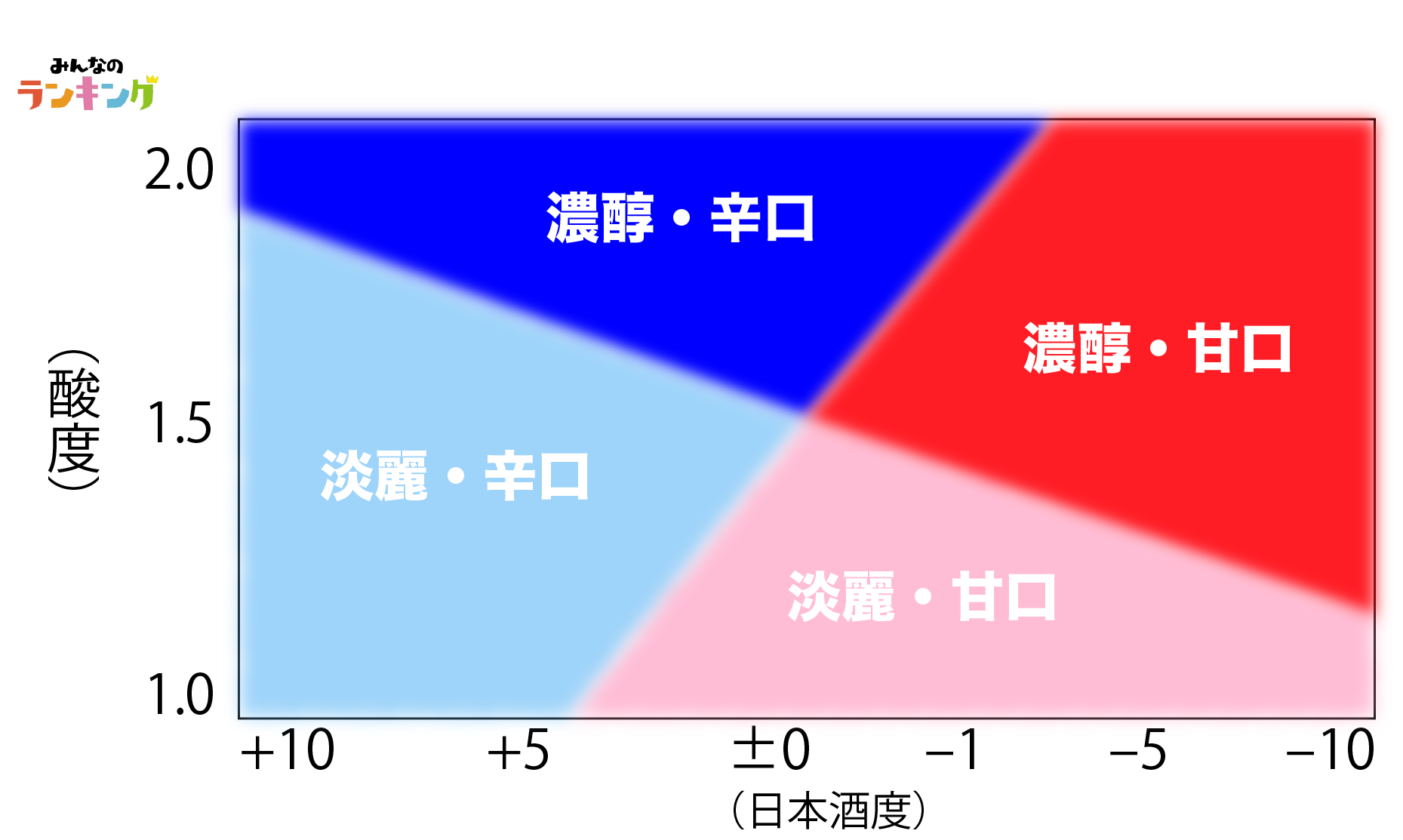

酸度

日本酒に含まれる酸(乳酸、コハク酸、リンゴ酸など)の量を示したもの。酸は日本酒のキレ(後味のすっきり感)に関係します。中間の値となる1.4~1.6よりも値酸度が高いほど辛口で、低いほど甘口になる傾向にあります。

しかし、酸度もあくまで目安。以下の図のように、日本酒度と酸度の両方を参照することで、日本酒の大まかな味わいをイメージできます。

アミノ酸度

旨味やコクに関係するアミノ酸の量を示す値。平均値は1.3~1.5程度で、アミノ酸度が高いと甘口(芳醇)、低いと辛口(淡麗)になるといわれています。

[jump|タイプ別ランキングはこちら|f283f6]

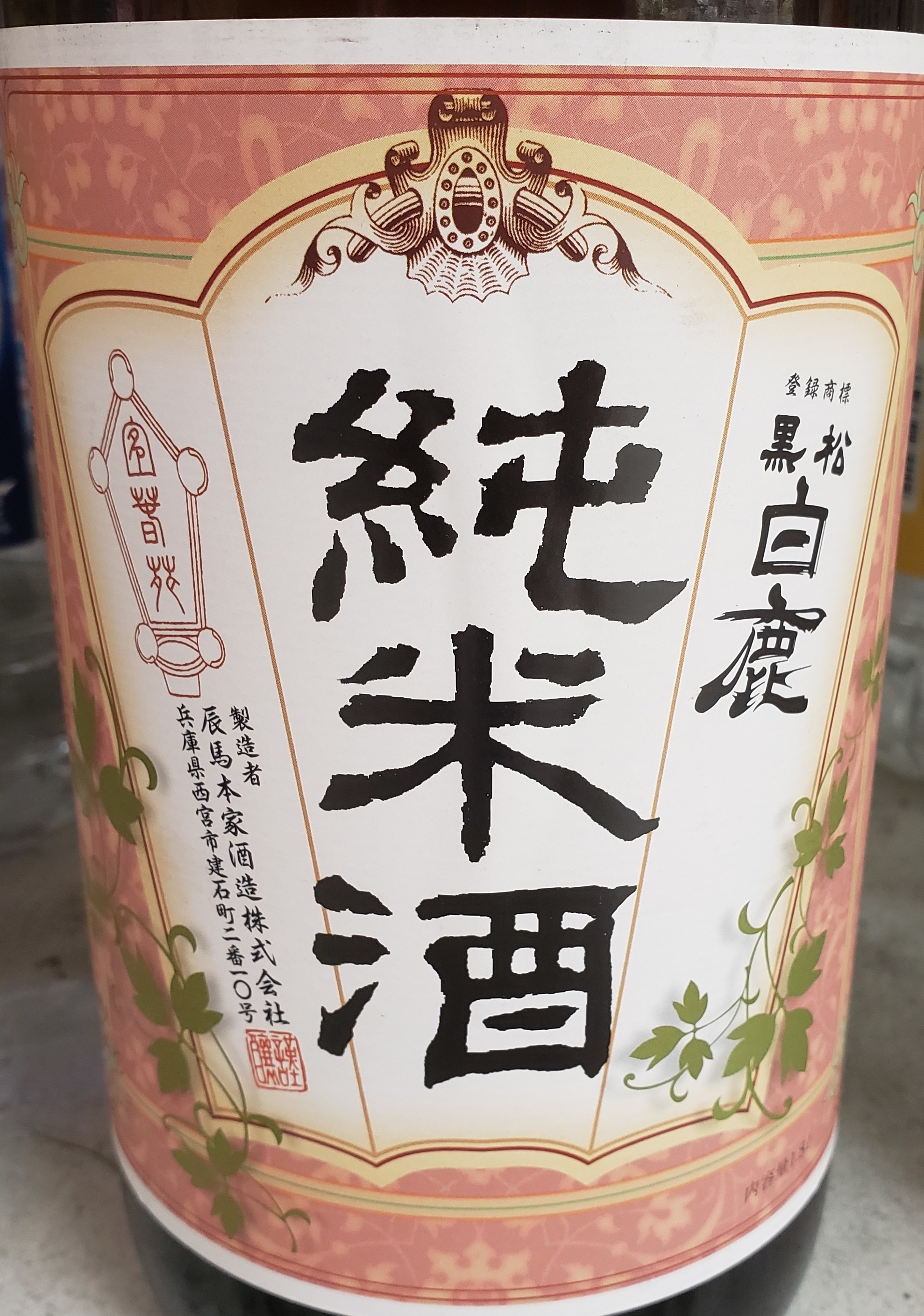

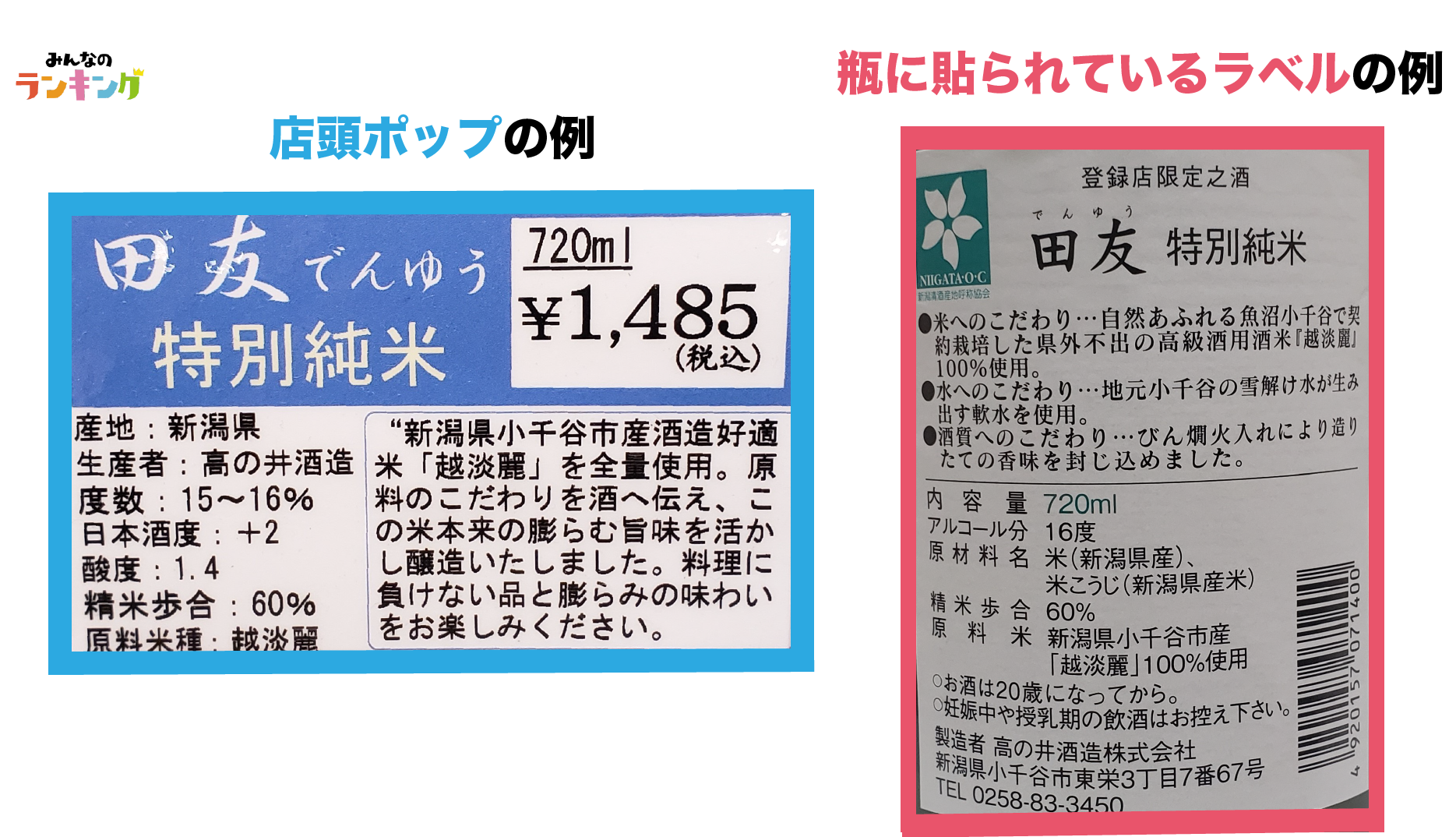

日本酒のラベル

日本酒の瓶に貼られているラベルには、原材料や精米歩合、アルコール度数などが記載されています。

日本酒度、酸度、アミノ酸度は表示義務がなく、ラベルに記載されていない製品も多いですが、店舗のポップやウェブサイトに書かれていることがあります。

[jump|タイプ別ランキングはこちら|f283f6]

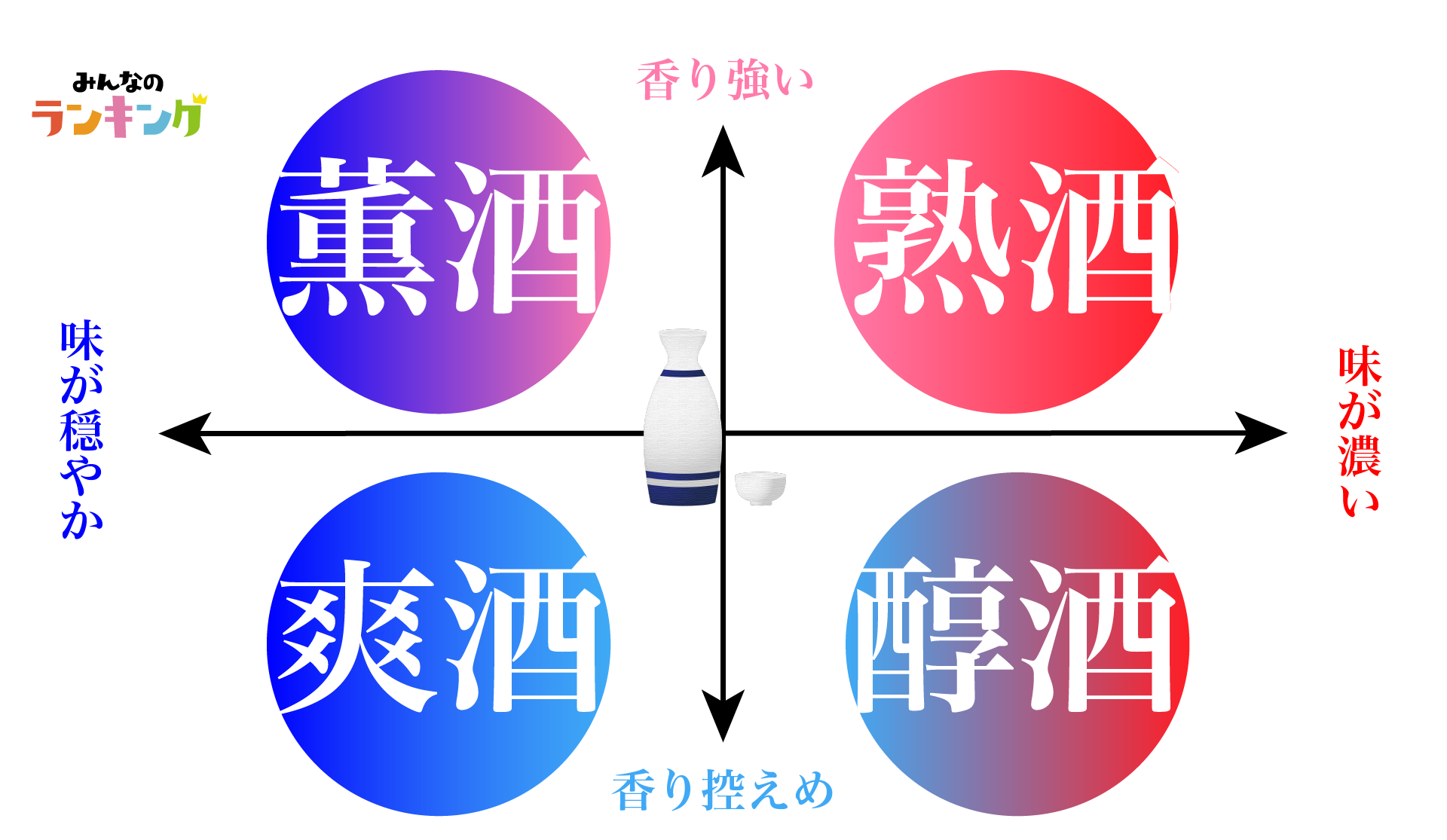

香りと味の傾向で4タイプに分類される

味わいや香りの傾向によって、日本酒は「薫酒(くんしゅ)」、「爽酒(そうしゅ)」、「醇酒(じゅんしゅ)」、「熟酒(じゅくしゅ)」の4タイプに分類されます。

この分類は香味特性別4タイプ分類と呼ばれ、日本酒版のソムリエといえる「唎酒師(ききさけし)」の資格認定を行っている日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)が提唱するものです。

飲食店や販売店で日本酒を注文・購入する際にスタッフに伝えると、イメージに近い商品を手に入れやすくなります。

◆薫酒(くんしゅ) 華やかな香りと軽やかな味わいが魅力のタイプ。主に、大吟醸酒系や吟醸酒系が該当します。

◆爽酒(そうしゅ) 淡麗辛口な、軽快でみずみずしい味わいのタイプ。香りは控えながら、フレッシュで清涼感があります。普通酒系や本醸造酒系、生酒系などが当てはまります。

◆醇酒(じゅんしゅ) 米本来の旨みとコクを味わえるのが特徴。日本酒の王道のようなタイプで、主に純米酒系や生酛(きもと。酵母を手作業でつくる酒)が当てはまります。

◆熟酒(じゅくしゅ) 熟成が進み、黄色がかった色合いの日本酒は「熟酒」に分類されます。スパイスやドライフルーツに例えられる複雑な香りと、とろりとした飲み口&濃厚な味わいが特徴的です。

[jump|タイプ別ランキングはこちら|f283f6]

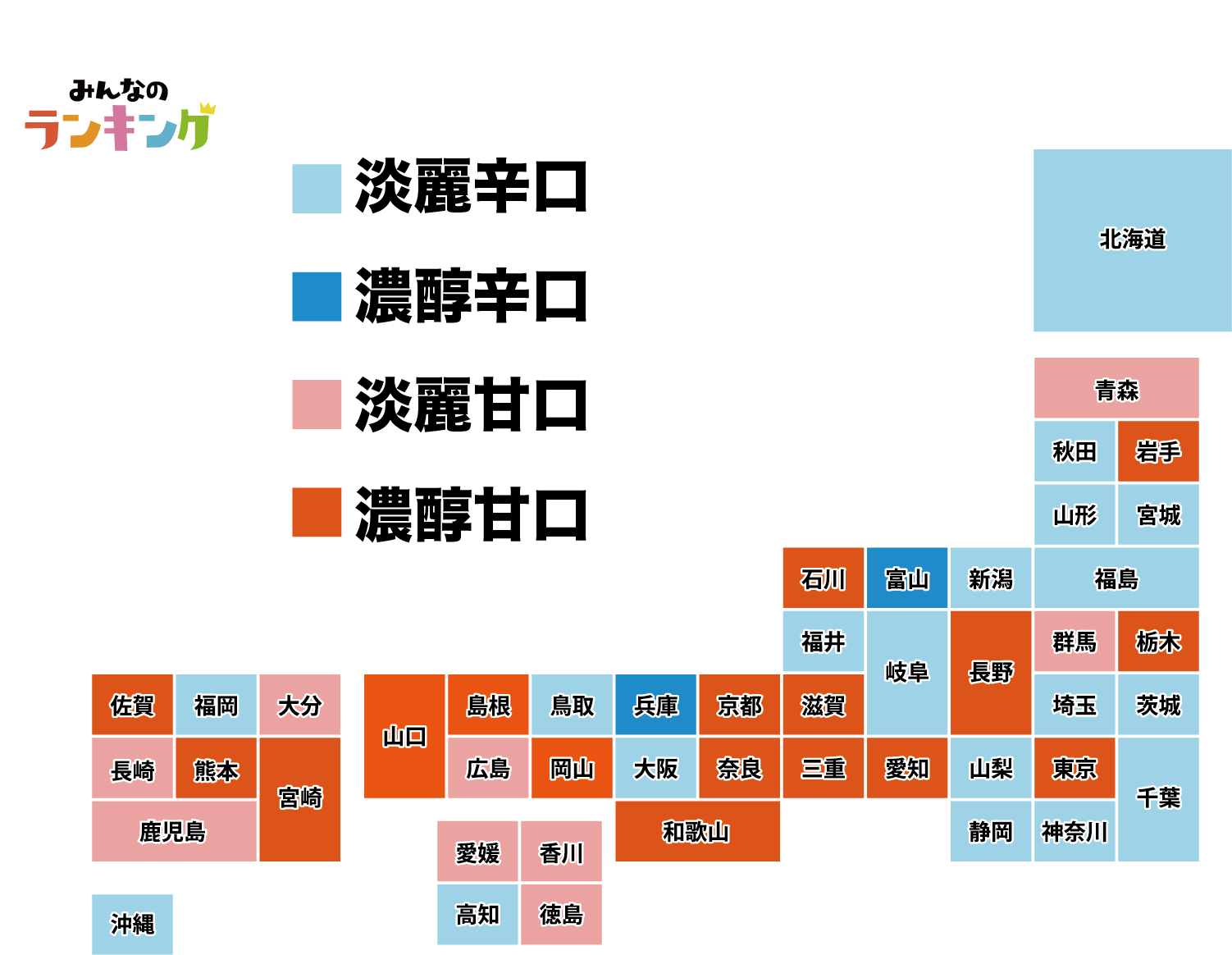

日本酒を産地で選ぶ

北は北海道から南は沖縄まで、日本酒は全国各地でつくられています。土地ごとの水と米でつくられるため、日本酒の味わいは地域ごとで異なり、それぞれの傾向を知ることで自分に合った銘柄を選びやすくなります。

下の図は47都道府県の味わいを大まかに示したものです。

また、日本酒づくりを行う酒蔵は全国に1,500以上あるといわれており、酒蔵や酒づくりの責任者である「杜氏(とうじ)」によっても味わいが変化するのも特徴です。

なお、日本酒で有名な地域として、兵庫県・灘、京都府・伏見、広島県・西条があり、これらは「日本三大酒処」と呼ばれています。 ほかに、「久保田」や「八海山」といった有名銘柄で知られる新潟県、地元の米を使った逸品が揃う秋田県、良質な水でつくられる日本酒に定評がある山形県なども広く知られています。

秋田の日本酒人気ランキング!みんながおすすめする銘柄は? | みんなのランキング

ranking.net

新潟の観光地人気ランキング!新潟旅行でおすすめの観光スポットは? | みんなのランキング

ranking.net

[jump|タイプ別ランキングはこちら|f283f6]

日本酒を米で選ぶ

日本酒に使われる米は、酒米(さかまい)と呼ばれ、正式には酒造好適米といいます。

酒米は米の表面を削る精米作業が必要なため、一般的なお米と比べて粒が大きく、でんぷん質を含んだ中心部の不透明な部分である「心白」も大きいのが特徴です。

100種類ほどがあるとされる酒米によっても、日本酒の味わいは変わってきます。今回はそのなかでも代表的な酒米を紹介します。

◆山田錦 主に兵庫県で生産される「酒米の王様」。山田錦を使った日本酒は、繊細かつまろやかな豊醇な味わいが特徴です。 香り高い日本酒をつくるのに適しており、品評会に出品するような上質な酒に多く用いられています。

◆五百万石(ごひゃくまんごく) 新潟県を中心に生産されており、すっきりとした淡麗辛口の味わいに仕上がるのが特徴。山田錦とともに広く知られている酒米です。

◆雄町(おまち) 山田錦や五百万石のルーツとされている、最古参の酒米です。味わいはコクがあり芳醇。主に岡山県で生産されています。

◆美山錦(みやまにしき) 長野県を中心に生産されている酒米で、東北地方の蔵元で多く使われています。美山錦を使った日本酒は、淡麗ですっきりとした酒質になります。

[jump|タイプ別ランキングはこちら|f283f6]

日本酒の飲み方

日本酒は、冷たい状態から温かい状態まで、幅広い温度帯で楽しめるお酒。温度による香りや味わいの変化を感じとることも、日本酒の醍醐味の一つです。

ここでは、温度ごとの呼び方や味わいの違いについて解説します。

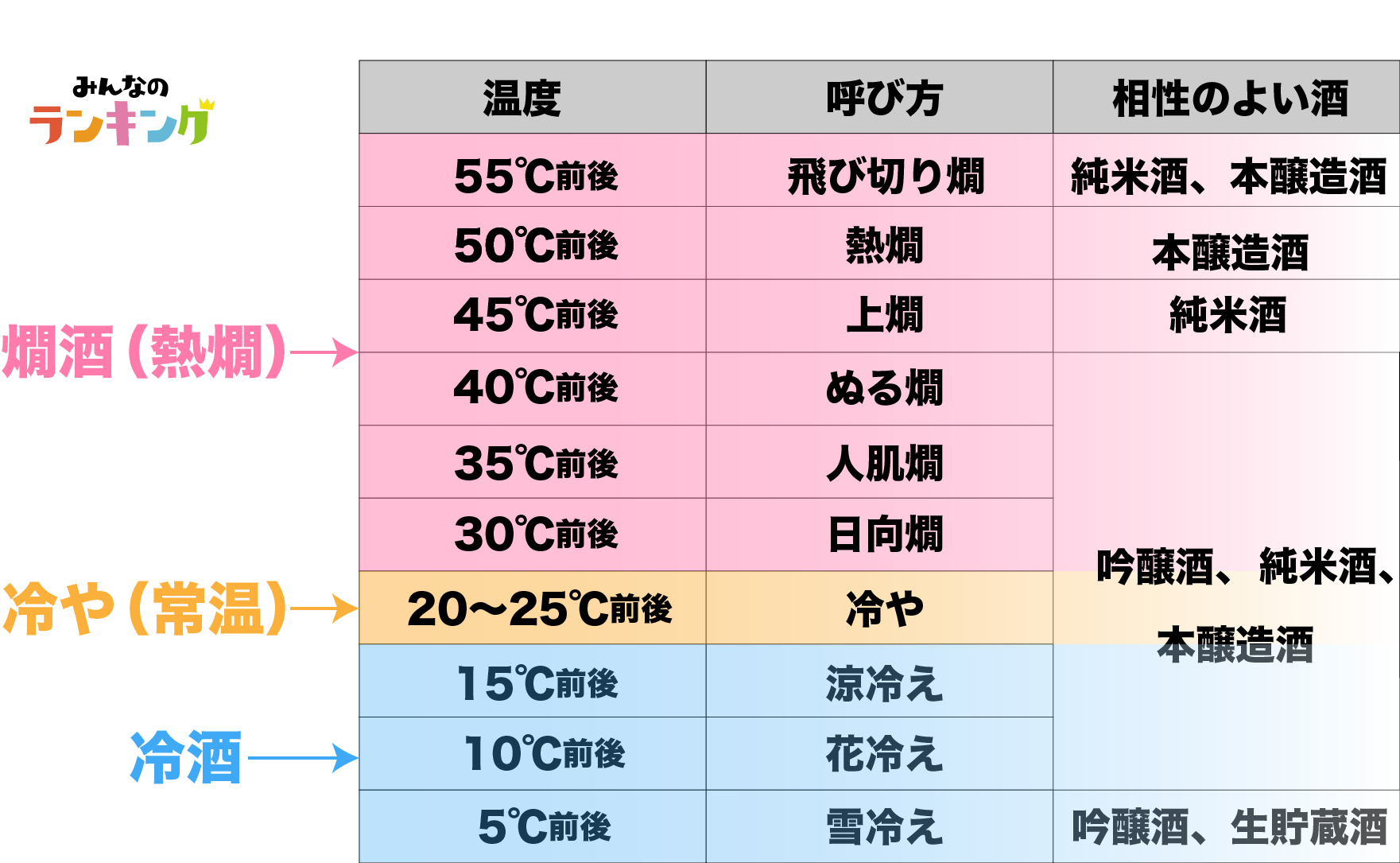

燗酒(熱燗)

「燗酒(かんざけ)」は熱燗とも呼ばれ、普段日本酒を飲まない人からも広く知られている飲み方。湯せんや電子レンジなどで温め、30~55℃程度にして味わいます。

燗酒では、味わいの細かなニュアンスや深いコクを楽しめ、お酒が持つ実力を把握することが可能。味わいがしっかりとしている純米酒や本醸造酒などが燗酒に向いています。

また、「ぬる燗」(40℃前後)や「飛びきり燗」(55℃前後)など、温度によって呼び方が異なります。

冷や(常温)

字面から温度が低い印象を受けますが、「冷や」は常温を意味しています。冷蔵庫がなく、常温か温めるかでしか日本酒を飲む方法がなかった時代は、燗酒よりも常温のほうが低温であったことが呼び名の由来です。

冷やの温度の目安は20~25℃。このくらいの温度では、口当たりがよく、日本酒本来の風味がしっかりと感じられます。

冷やで飲むのに適している日本酒の種類としては、吟醸酒・純米酒・本醸造酒があります。

冷酒

5~15℃前後の冷たい状態を「冷酒」と呼びます。冷えた日本酒は香りが落ち着いて飲みやすくなるため、日本酒独特の香りが苦手な人にもとっつきやすいです。

冷酒に適しているのは、吟醸酒、純米酒、本醸造酒ですが、特に合うのはフルーティな香りが特徴の吟醸酒。香りを抑えたすっきりとした味わいを楽しめます。

冷酒のなかでも、氷を入れたものは「オン・ザ・ロック」、かき氷やクラッシュアイスに注いだものは「みぞれ酒」と呼ばれます。

また、15℃の場合は「涼冷え」、5℃の場合は「雪冷え」など、熱燗と同様に温度によって呼び方が変わることも覚えておきましょう。

[jump|タイプ別ランキングはこちら|f283f6]

日本酒選びで気になるポイントを専門家に質問

ここまでで日本酒選びの基礎知識を解説してきましたが、わからないことがまだまだあると思います。 そこで、店舗やインターネットでの日本酒の選び方や、狙い目の価格帯など、ビギナーが気になる質問を専門家にぶつけてみました!

Q.どのくらいの価格帯だと失敗が少ない?

狙い目は2000円前後

四合瓶で1000円くらいかそれ以下の価格帯でも、安い値段とは思えないほど美味しいお酒は多くあります。しかし、初心者がそれを見抜くのは至難の技でしょう。

だからといって、3000円以上になると、味云々よりもブランディングによって高い値段が設定されることが多くなってくるのも事実。

そういった状況を踏まえると、さほど高価ではないものの間違いなく美味しいお酒としては、2000円クラスのものが1つの目安になると思います。

まずは、2000円程度のものから飲み始め、安いお酒と高価な酒も試して比較してくと、自分が好きなお酒が見えてきますよ。

いろいろ飲んでみて、値段も味も満足な一本を見つけてくださいね。

Q.日本酒選びに迷ったらどうしたらいい?~店舗やネットで買う場合~

実店舗なら「シーン」も大切

実店舗での場合は、お酒を買う目的をしっかり店員さんに伝えることです。プレゼントなら、お世話になった上司宛なのか、恋人への贈り物なのかなど。自宅で飲むにしても、パーティなのか、特別な日に開けるのか……といったことでも変わってきます。

例えば、プレゼントならギフトボックス入り、パーティならスパークリングなどという具合です。

お酒の味わいも重要ですが、「買って嬉しいお酒」「贈られて嬉しいお酒」であることも大切です。こういったお酒の商品性もぜひ意識してみてください。

ネットの場合は「ジャケ買い」も有効

ネット通販の場合も商品性を意識したいですが、店員さんに相談できない分難しいです。おすすめは、「定番」や「フルーティー」「プレゼントに」など、ショップの特集コーナーから選ぶこと。これならば何十本ものお酒から選ぶ必要がないので、グッと楽に買うことができますよ。

そして最後の手段は「ジャケ買い」です。ラベルと瓶のルックスで選ぶ!これが意外と当たるので、ぜひ覚えておいてください。

Q.日本酒選びに迷ったらどうしたらいい?~飲食店で頼む場合~

魚料理なら海のある県のお酒を選択

日本酒は、長い歴史のなかで、その土地の風土や食文化に合う酒づくりが研究され、その土地ならではの特徴を持った地酒を生んできました。

ということは、海の近くにある蔵のお酒は海の幸に合い、山の近くにある蔵のお酒は山の幸に合うものなのです。

この法則を覚えておけば、日本酒選びに迷うことはなし!

居酒屋さんのメニューで魚料理を選んだら、海のある県のお酒を、山菜料理を選んだら、海のない県のお酒を頼みましょう。

さらに、料理の食材に産地が記されていたら、その県のお酒を選ぶべし。

また、有名な郷土料理や名産品に合わせる場合は、「きりたんぽ鍋」なら秋田のお酒を、「越前ガニ」なら、北陸のお酒を選べばよいのです。

最高のペアリングは日本酒も料理もお互いを引き立て、いつもの外食が、より美味しく楽しめますよ。

Q.いろいろなサイズの瓶で売られているけど……?

四合瓶がおすすめ

基本的に、720mlの四合瓶を選ぶのが正解です。冷蔵庫に入るサイズで、早めに飲みきれるからです。

一般的な家庭用冷蔵庫に一升瓶は入りません。最近主流の純米吟醸酒などは大半が要冷蔵ですから、常温で保管していたら劣化待ったなしです。

冷蔵庫に入れられたとしても、日本酒は開栓後に味わいがどんどん変化します。蔵元が意図した美味しさで楽しめる期間はそれほど長くないのです(ものによって開栓後1~2週間で大幅に変わる場合も)。一升瓶だと、飲みきるまでに1ヶ月かかることもあるでしょう。よって早めに飲める四合瓶がベストなのです。

旅のお供にぴったりなカップ酒も

地酒の大半は瓶入りですが、日本酒にはパック入りもあります。一升パックなら一般的な冷蔵庫に楽に入りますが、やはり早く飲みきるために小さめの900mlを選びたいですね。

ちなみに一合(180ml)ぐらいの容量で売られているカップ酒は旅行のお供に最適。旅先で見つけたカップの地酒を宿屋で一杯なんてシチュエーションは、旅のいい思い出になりますよ。

Q.日本酒をお得かつ便利に買うならどこがいい?

酒屋さんと通販がおすすめ

実店舗なら酒屋さんがおすすめです。

酒屋さんはコンビニやスーパーに比べて取り扱いの種類が多いです。

通販では買えないものもあったりするので、やっぱり日本酒を扱っている酒屋さんに行くのがおすすめ。

試飲ができる酒屋さんもあるので自分が好きだと思った味わいの日本酒を安心して購入できます。あとは専門知識を持った店員さんに相談できるところも嬉しいです。

酒屋さんが家の近くにない場合はネット通販が便利!いろいろな種類から簡単に日本酒を購入できます。しかしながら、なかには転売品で割高になっているものもあるので、できるだけ酒蔵の公式ショップなどで購入することをおすすめします。

【専門家も参加中】タイプ別日本酒ランキング

ここからは、ユーザー投票で決定したさまざまな日本酒ランキングを紹介します。 4人の専門家もそれぞれのランキングでお気に入りの銘柄を選んでくれています。 推薦コメントと一緒にチェックして気になる一本を見つけましょう!

飲みやすい日本酒ランキング

専門家イチオシの日本酒はこちら!

(引用元: Amazon)

飲みやすい日本酒ランキング の みちゅさん のコメント

わたしが初めて「Beau Michelle」に出会ったのは、日本酒女子会をしていた時。「名前がおしゃれで気になる!」とみんなで飲んだことがきっかけでした。

「これは本当に日本酒なの?」と逆に疑ってしまうほど(笑)弾けるようにとても甘くておいしい味わい!日本酒のイメージが一瞬で変わりました。

【総合】日本酒人気ランキング

専門家イチオシの日本酒はこちら!

(引用元: Amazon)

日本酒の銘柄ランキング の 島田 律子さん のコメント

現代の日本酒を語る上で、「十四代」は外せないでしょう。

遡ること、バブル後の日本。当時、淡麗辛口の日本酒がブームの中、高木酒造の蔵を継いだ若き15代目高木顕統氏が、まったく新しい酒を世に出し話題をさらった。その酒質は、まさにフルーツパラダイス~~~(^^)

そして「十四代」以降、確かに強烈にフルーティーで旨口のお酒はあまた出てきたわけですが、アタックの強いお酒は、最初は「美味しい」と思っても、長く飲み続けてはいられないものも。

しかし、「十四代」は、これだけフルーツ感たっぷりなのにもかかわらず、いつまでもいつまでも飲んでいたくなるんだな~。

味別|日本酒ランキング

甘口ランキング

専門家イチオシの日本酒はこちら!

(引用元: Amazon)

甘口の日本酒ランキング の クリーミー大久保さん のコメント

山口県・澄川酒造場「東洋美人」は、今の日本酒業界のトップをひた走る澄川杜氏(十四代の高木酒造で修業を積み、いまや天才杜氏と誉高い方です)が醸す、まさに日本を代表する美酒です。

甘さを楽しむなら「純米吟醸」以上。

青リンゴのような華やかな香りと、こっくりした白い果実のような甘さが絶妙。しっかり甘さはあるのにきれいでベタつかない味わい。するりと飲めてしまう。「甘さ」がありつつも、バランスがものすごくよいのです。

辛口ランキング

専門家イチオシの日本酒はこちら!

(引用元: Amazon)

辛口の日本酒ランキング の 島田 律子さん のコメント

日本酒の甘口、辛口を見分ける基準となる“日本酒度”。数値が高いほど糖度が低く「辛口」となるわけです。普通、+10を超えてくれば、超辛口、と言われる中、このお酒は、なんと「+28」ですよ!

「爆雷」の名にふさわしく、おそらく日本一辛口の日本酒がこのお酒なんです!

しかし、この数字だけで、辛口のナンバー1だとおすすめしているわけではありませんよ。その味わいが、素晴らしいのです。

柑橘系のフレッシュで爽やかな吟醸香、すっきりとした飲み口、その直後、ビリビリとパンチのある辛味が口の中に広がる~。

種類別|日本酒ランキング

純米酒ランキング

専門家イチオシの日本酒はこちら!

(引用元: Amazon)

オーガニックやナチュラルなど、流行りの言葉はいくつもありますが、「自然の力を生かすお酒」を語るのであれば「寺田本家」さんのお酒は避けて通れません。

「無農薬無化学肥料」をする契約農家、また自社田(!)でのお米にこだわり、夏場は蔵の人がみずからお米を手入れします。そんな大切なお米を日本酒にする手法は、こちらも昔ながらの生酛(酵母無添加!)。

クラシカルかつ本質的な純米酒は、今の流行のどのお酒ともタイプが違います。しかし、そのしみじみと深いおいしさは「これが本来のお酒の味」だと感じる、圧倒的なパワーがあります。

一瞬ぬか漬けかと感じるほどの乳酸、そして異様なほど複雑な旨みの層、舌の上で暴れます。とあるバーで聞いたのは、納豆とのマリアージュ。これがクセになります。

吟醸酒ランキング

専門家イチオシの日本酒はこちら!

(引用元: Amazon)

大吟醸酒ランキング

専門家イチオシの日本酒はこちら!

(引用元: Amazon)

日本酒に合う料理

お気に入りの日本酒が見つかったら、次は料理。美味しい日本酒には、美味しい料理が欠かせません。 日本酒の味わいや香りに合わせて、おつまみを選んでみましょう。

あっさりなお酒には淡白な味付けの料理、逆に濃厚な味のお酒にはこってり系の料理という具合に、酒と料理の味の系統を揃えると基本的に間違いはありません。

◆大吟醸酒・吟醸酒(薫酒)に合う料理 大吟醸酒や吟醸酒のような爽やかな味わいのお酒には、あっさりとした味付けの料理がよく合います。例えば、鯛やヒラメなどの白身魚の刺身・カルパッチョ、菜の花のおひたしなどです。

◆本醸造酒・普通酒(爽酒)に合う料理 淡麗辛口で香りが抑えめな本醸造酒・普通酒は、いろいろな料理にマッチ。冷ややっこ、鮎の塩焼き、グラタン、ロールキャベツなど、あっさり系からしっかりとした味付けのものまで、幅広く合います。

◆純米酒(醇酒)に合う料理 コクのある味わいの純米酒は、しっかりとした味付けの料理がぴったり。サバの味噌煮やとんかつなどのほか、クリームシチューをはじめバター・クリームを使ったメニューなどです。

◆古酒(熟酒)に合う料理 古酒のような長期熟成による濃厚な味と香りが楽しめる日本酒には、同じく濃い味付けの料理がおすすめ。カレーや豚の角煮、マーボー豆腐などがその一例です。

【プロに質問!】コンビニでおつまみ買うならおすすめは?

重めの日本酒ならサバ缶、すっきり系ならチーズ

コンビニで売られている「日本酒」は、比較的しっとり重めの味わいが多いです。そういった傾向のお酒と一体になってくれるのは「サバの水煮」や「鮭の缶詰」。個性が立ちすぎず、口の中でじわじわと美味しさを感じられます。

同じ理由で「貝ひも」や「イカのくん製」など、噛むほどじわじわ美味しさが広がる食品もおすすめ。より味が濃いので、熱燗を飲むときの強い味方です。

逆にすっきりときれいな味わいのお酒をワイングラスなどで飲むのであれば、「チーズ」や「ハム」「浅漬け」なども合いますよ。

ちなみに僕はコンビニで「プロセスチーズ」を買うことも多いです。口の中でゆっくりほぐれていくので、常温の日本酒と相性がよいです。

【プロに質問!】日本酒に合う意外な食べ物ってあるの?

スイーツと日本酒の意外な組み合わせ

日本酒と合わなそうで意外に合うのが「スイーツ」です!

日本酒業界では少しずつスイーツとのペアリングが注目されてきています。

定番だとチーズケーキやショートケーキですね。比較的どんなタイプの日本酒とも合います。

モンブランもおすすめ。甘くて軽い味わいの日本酒も合うし、ナッツ系の香りがふわっと広がる日本酒とも相性抜群です。

ほかにもコンビニでも売っている「まるごとバナナ」に酸味の強い日本酒を合わせてみたら、これも意外と美味しかったです。

先日とあるお店で、巨峰とミントのゼリーに、濃厚な甘さのある貴醸酒をペアリングで出してもらったんです。爽やかなゼリーにお酒のほんのりした甘みがプラスされて、おいしさ倍増!幸せな瞬間でした。

飲食品ランキングの投票を随時受付中!

みんなのランキングでは、日本酒以外にも、食品・飲料に関するさまざまなランキングを公開中です。投票はいつでも受け付けているので、ぜひチェックしてください!

関連するおすすめのランキング

美味しいワインの選び方&タイプ別おすすめランキング | みんなのランキング

ranking.net

あわせて読みたい記事

あわせて読みたいランキング