ランキング結果をSNSでシェアしよう

Twitterでシェアランキング結果

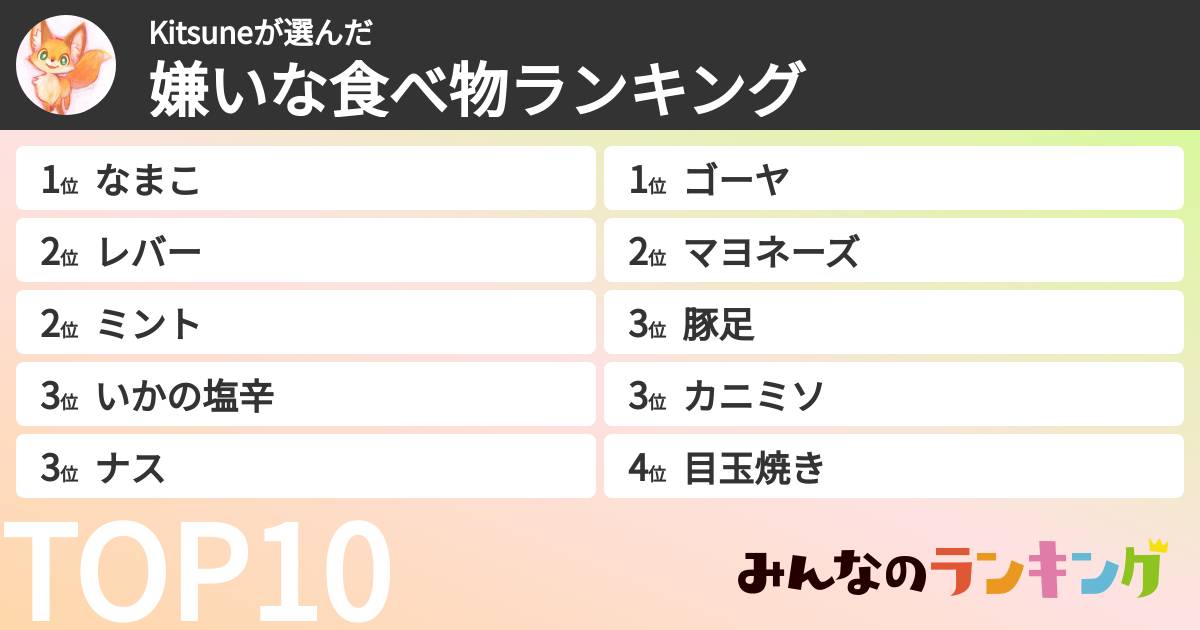

1位なまこ

1位ゴーヤ

2位レバー

2位ミント

2位マヨネーズ

3位ナス

3位いかの塩辛

3位カニミソ

3位豚足

4位きゅうり

4位わさび

4位ホルモン(もつ)

4位柿

4位目玉焼き

5位アボカド

5位そら豆

5位ししとう

7位セロリ

7位梅干し

7位ねぎ

7位パセリ

7位カニ

7位紫キャベツ

7位バカリョアーダ

8位ピーマン

8位玉ねぎ

8位キャベツ

9位ポークビーンズ

9位ホタテ

9位海鮮丼

9位パパイヤ

10位魚肉ソーセージ

10位黒豆

11位ブルーチーズ

11位かき氷

12位マーガリン

12位レーズン

12位生たまご

12位刺身

12位梅(うめ)

12位イワシ

12位りんご

12位生クリーム

12位ヨーグルト

13位にんじん

13位ホルモン焼き

13位エビ

13位さやいんげん

13位ナポリタンスパゲティ

13位チキンナゲット

13位ステーキ

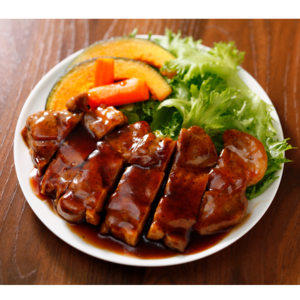

13位トンテキ

13位食パン

13位アメリカンチェリー

14位ブロッコリー

14位バナナ

14位フライドポテト

14位パンケーキ

15位マシュマロ

15位レタス

16位トマト

16位ショートケーキ(いちご)

16位さくらんぼ

ライフスタイルの新着記事

おすすめのランキング

あわせて読みたいランキング