ランキング結果をSNSでシェアしよう

Twitterでシェアランキング結果

1位豚骨ラーメン

1位納豆

1位醤油ラーメン

1位お茶漬け

1位赤飯

1位桜餅

1位豚骨醤油ラーメン

中華そば(豚骨醤油ラーメン) by Ryosuke Hosoi / CC BY

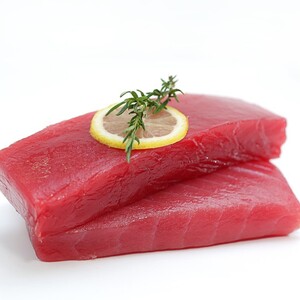

2位鰹のたたき

2位味噌ラーメン

3位寿司

4位お好み焼き

4位すき焼き

5位とんかつ

6位親子丼

6位おでん

6位カツ丼

6位ちらし寿司

6位だし巻き

6位かき揚げ

6位おせち

7位ちくわ

7位天丼

7位茶碗蒸し

8位焼きそば

8位きんぴらごぼう

8位肉じゃが

8位豚汁

8位天ぷら

8位ひじき

8位切り干し大根

8位筑前煮

8位おから

ライフスタイルの新着記事

おすすめのランキング

あわせて読みたいランキング

臭い(くさい)!!!!

匂いが駄目 反吐が出そう!!味醂と砂糖と醤油で味付けしたような料理が苦手!!「肉じゃがが大嫌いだ!!!!」と、表明したかったwww。彼女に作ってもらいたい料理人気No.1みたいな事をTVや雑誌で何度か目にした事があるが「ウソだろ!?!?」と思っている。