1分で分かる「冬の食べ物」

ビタミンや食物繊維が採れる「冬の野菜・果物」

寒い季節に収穫される旬の野菜・果物などの作物は、冬を乗り越えるための栄養素がたっぷりと含まれており、風邪予防・美容効果に◎。タンパク質・食物繊維が豊富な「ごぼう」、カリウムや鉄分などの栄養価がある「人参」、お肌に嬉しいビタミンC・ビタミンA・ミネラルが入った「みかん」などが代表的な冬の野菜・果物です。

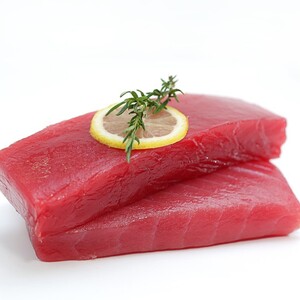

鍋物にぴったりな冬の味覚

冬の食材をたっぷり使った鍋物は、冷えがちな身体を温めてくれる万能メニュー。ビタミンB12を含む低脂肪・高タンパク質な「タラ」をはじめ、ナトリウム・マグネシウム入りの高級魚「フグ」、脂肪・アミノ酸によるコク深い旨みの「ブリ」など、冬を乗り越えるのに最適な栄養素を含む魚介系が目白押し。ざく切りした食材+出汁+日本酒で煮込むだけで、海鮮の香り引き立つ美味しい鍋が完成!